|

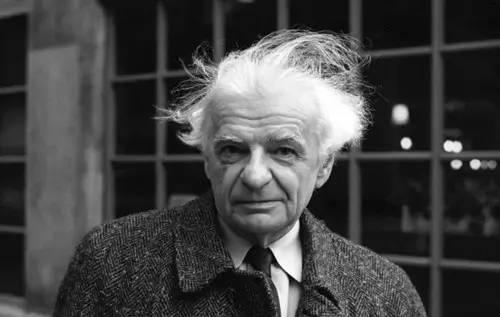

伊夫·博纳富瓦,20世纪法国最重要的诗人、翻译家、文学评论家,“二战”后世界诗坛举足轻重的巨匠。1953年凭《杜弗的动与静》一举成名,后来出版的《刻字的石头》《在门槛的圈套中》等多卷诗集也均为不可多得的杰作。

作为“二战”后法国诗歌的代表人物、世界诗坛举足轻重的巨匠,博纳富瓦既延续了波德莱尔、马拉美等法国诗人笔下常见的哲学思辨意味,又以独特的声音传递出元素式的、高度感性的体验。他高亢的诗句中充满了矛盾和悖论,但这不是为了制造困难、让诗人与读者相互分离,而是为了一种更大的融合——毕竟,有那么多彼此冲突的事物和信仰需要承担。在“明亮的深渊”中,他让我们看见“明亮”,正如在生与死的对立中,他总让我们看见诞生。

伊夫·博纳富瓦

博纳富瓦在中国

树才回忆道,自己第一次见到博纳富瓦是在2000年,他的家在蒙马特高地的勒比克大街,旁边就是传统的红灯区。他的书房和住处隔了一条马路,大概要走十步路,树才第一次进去的时候,居然没找到他——坐在椅子上的诗人被上面的书挡住了。“老人七十岁的时候从法兰西学院讲师这个岗位上退下来,每年出一到两部著作,他劳作的那种热情和他对劳作的那种忠诚让我觉得不可思议,那是宗教般献身的热情。他功成名就,完全可以多玩玩、多享受享受,但他对于每个细微之点都要探究,他认为如果没有好奇心,作品就没有任何变化。诗性的本身是打开你的好奇心的,一个诗人不好奇就枉为诗人。”

博纳富瓦对中国抱有一种特别美好的遥远的想象,为《赵无极画集》写了洋洋两万言的序言。他觉得诗歌和希望应该互相发明,然后这个世界会变得更好一点,西方为了复苏自己的希望,应该看向东方。但遗憾的是,老人终其一生都没有亲身来过中国。2007年,博纳富瓦获得首届“中坤国际诗歌奖”,但由于健康原因而未能成行。

多多说,自己阅读博纳富瓦已经超过15年了,但直到今年年初才知道,他已经在去年夏天去世了,“我们的报纸也不会登这个,电视更不会播报。”他回顾了自己对博纳富瓦的阅读史,可以说,这也是博纳富瓦在中文世界的传播史。

“现在追溯起来,好像策兰是第一个在八十年代的中国受到重视的西方诗人,读过他两三首诗,都是通过台湾、香港那边出版的书,两三首都来自现代欧洲诗选这样的书;还有一位法国大诗人在八十年代的名字更响亮,那就是亨利·米肖,他有好几首诗翻到中国,非常好;但是有人说勒内·夏尔更伟大,可是我们没有怎么读到?到了九十年代以后,夏尔逐渐进入视野,我们开始知道他了,很可惜1992年他就去世了。

至于博纳富瓦,到了90年代我们都不太知道他,也没有遇到过他。严格地说,到了2002年,从树才和郭宏安老师的翻译中,我们才知道了博纳富瓦,那种震惊数年都不能平息。我觉得博纳富瓦在中国的介绍还是非常不够;2000年以后,BBC做过一个博纳富瓦的电视采访,有好几个小时。很可惜,我的英语不行,那时候听得朦朦胧胧,大致留下这么一个印象:博纳富瓦从七十年代、八十年代起,在相当长的一段时间里是在写儿童诗歌,或者写文论,他的诗作好像不是很怎么样;后来在2005年、2006年左右,我看到了台湾的翻译家李魁贤的译本,有些精妙处比大陆的翻译更传神,但有些地方也让大陆读者感觉曲折与隔阂。其中有一首长诗《回忆》,与《杜弗的动与静》以后那些相对平静的写作不同,这首足以让你完全地兴奋起来;直到去年还是前年,读到了陈力川翻译的博纳富瓦后期诗歌中精选的五十首,他当时都快九十岁了,还能写出如此饱满有生命力的东西,这太难了。 ”

接续着90年代的工作,2017年,树才终于将博纳富瓦的四本代表作《杜弗的动与静》《昨日,大漠一片》《刻字的石头》《在门槛的圈套中》完整翻译为中文,收入《杜弗的动与静》中,已于近日由世纪文景出版。以此为契机,树才、多多、蓝蓝齐聚一堂,展开了一场题为《我们的生活在远方重叠》的主题论坛,本场活动由昆鸟主持。

“杜弗”是谁?

博纳富瓦创作《杜弗的动与静》是在1953年,在这一年苏联突然开始发动了对东德的侵略,镇压对苏共的反抗;埃及放弃了君主制,开始进入共和国时期;中国当时正在朝鲜打仗,随后在板门店签订了停战协议;斯大林去世,法国的激进派正在风行。有评论称,《杜弗的动与静》恰恰是想与那个年头文艺思潮相抗衡的作品,当时一出版就镇住了其他人。

蓝蓝在拿到这本《杜弗的动与静》时,突然有一个疑问:谁是“杜弗”?树才说,在法语里“杜弗”的意思就是壕沟,因此罗洛先生曾译作“壕沟的动与静”,自己就按照音译翻译成了“杜弗”。在希腊语里,杜弗还有凤凰的意思,这一组诗中就有一首诗是写凤凰的。在另外一首诗里,杜弗自己也说“我是凤凰”,也能印证树才所说的和凤凰的契合。

蓝蓝又请教了希腊语的学者,得知希腊语中的凤凰有一个专有词,后来发展成英语里的phoenix,但是在法语里,杜弗是壕沟、小水沟、护城河,还有双盘吸虫的意思。这位希腊语学者告诉蓝蓝,博纳富瓦是法国公认的翻译、研究莎士比亚最好的人,莎士比亚的意思是“晃动的长矛”,有点像男性的一个象征,博纳富瓦会不会反其道而行之?杜弗会不会是一个他自己创造出来的有点带女性象征色彩的词,或者就是一个象征?《杜弗的动与静》这一组诗中,“她是女性,是大地,是死亡中的诞生,是一切溃散也是一切聚集。”这都符合这一理解。

此外,这一组诗中的《反柏拉图》也能印证这一猜测。博纳富瓦反对柏拉图,反对的是把世界概念化、抽象化的倾向,他不断强调我在场、我要感受世界,像一个女性一样感受世界对她的进入。“只对塑造敏感,对经过敏感,对平衡的颤抖敏感,对已经四面八方爆发的确认了的在场敏感,他寻求闯入的死亡的鲜活,他轻易就战胜了没有青春的永恒和没有灼烧的完美。”

不被纳入到任何一个主义里的“不倒翁”

博纳富瓦的诗宗于波德莱尔、马拉美、瓦雷里以来的象征主义传统,又融入了现代主义艺术的创新活力,是法国超现实主义诗歌的进一步发展和对超现实主义的超越,代表了20世纪50年代以来的法国诗歌主流。

据树才介绍,在整个法兰西现代主义诗歌的谱系里,从1857年开始有两脉,一脉是马拉美、瓦雷里、博纳富瓦,另外一脉是魏尔伦、兰波、洛特雷阿蒙。一个是优雅、极致、智慧,另外一个就是疯狂、失去耐心、爱哪儿是哪儿。博纳富瓦生于1923年,参加了法国几乎所有的文学运动,你发现他都在漩涡里站住了,该出来就出来了,从最后的位置看,他是不倒翁。博纳富瓦生命中的每一年,每一天,每一个参与的活动,法语的明晰性和他自己思想所抵达的明晰性,最后奇迹般地融在一个空间了。

多多指出,博纳富瓦和策兰实际上都充分地汲取了马拉美“纯诗”的精华,但他们又全都把纯诗否定了:我不是为了语言而存在的,我是为了我们的大地、生活而存在。博纳富瓦处于策兰和勒内·夏尔之间,他没有走向一个所谓的虚无的、不可言说的、混沌的地方,也不只是停留在所谓生活的、生存的现实层面上,他处在二者之间。 同时他强调,策兰、勒内·夏尔和博纳富瓦都是马拉美的受益者,他们同样也是超现实主义的受益者,这说明他们不被纳入到任何一个主义里,不能被僵化在那里,不想听布勒东教皇的命令,所以他们要从里面解脱出来,但是这并不等于他们不吸收超现实主义的精华。

树才也认为,博纳富瓦身上的超现实主义运动之遗产,造成了他诗歌的清晰之中又有不可捕捉的隐喻的展开。蓝蓝展开介绍了博纳富瓦对隐喻的运用。博纳富瓦曾经说过,他试图让隐喻在死亡面前闭上嘴。隐喻是用熟悉的经验处理陌生的经验,在熟悉的世界和陌生的世界之间建立联系,是一个在人与事物、事物与事物之间建立联系的媒介,让我们感觉到我们与世界是一个整体,这是诗歌最伟大的贡献。博纳富瓦的诗里有大量的、极其高明的隐喻,几句话就能把你击中。“比如说杜弗死了,死于重新返回蓝蓟的土地。蓟是像拳头那么大的一种菜,你一层一层拨开以后,里面永远像花蕾,它象征着一种生命不断诞生、不断生长的力量。”

博纳富瓦是一个“完成的诗人 ”吗?

树才指出,法兰西学院诗歌的功能、诗歌的社会功能,瓦雷里以后没人再去讲,一直到博纳富瓦进入学院,他在教席上曾经提携过三年阿拉伯诗人阿多尼斯。其实我们都向往人的一生能够自我完成,在法国整个现代诗歌史里,完成得最好的诗人就是瓦雷里:他想写他就写了,他不想写就不写,然后他接着再写,令人刮目相看。在瓦雷里之后,也许博纳富瓦也是一个完成的诗人,因为他对诗的关系的展开,不是单侧面的、疯狂的、极致的、无耐心的。他在生活中到处发现对立,但是他发现这些对立都不是死胡同。这个很像东方的辩证智慧。

但多多认为,完成了的诗人固然好,但未完成或许更伟大。博纳富瓦对界限有非常清晰的把握。瓦雷里与博纳富瓦都是智慧诗人,也都突破了我们有限的存在。但博纳富瓦一个方面要突破语言的界限,但另一方面他又知道限度在哪里,比方说有一首他在《顶点是不完美的》的最后一句说“不完美的是顶点”,他没有把顶点定义在文本上。

关于这一问题的讨论,作为评论家的博纳富瓦早已给出了答案,在《隐匿的国度》中,博纳富瓦指出,在诗歌和绘画作品中,我们更应该关注未完成性,“封闭的线条违背上帝的动机,与完成的作品的喜悦相比,上帝更喜欢寻找的焦虑”。

学数学和哲学的历史学家、评论家、翻译家

蓝蓝介绍道,博纳富瓦学数学和哲学出身,他又写诗,可是他自己说:一个人不能自称诗人,那样就显得太狂妄自大了,如果有人来问我是做什么的,我会说我是一个评论家或者是历史学家。他对自己这种身份的这种认同,意味着他之所以成为诗人,一定有所有这些东西的支撑。他又说诗人是一个对别人有用的人,这也就印证了从事言语工作的人对语言的贡献。

多多认为,博纳富瓦诗歌中最为独特的一点是“运思”,他是一个智性的、哲人式的诗人。在传统的观念中,运思是诗歌的顶峰,这一发展过程从柏拉图以来的古希腊诗歌以来无数次地被打断,从波德莱尔、马拉美到超现实主义,情况就不再是这样。他同时指出,博纳富瓦冷峻的思考背后是浪漫主义式的热情与对抗。树才也认为,博纳富瓦的思索是热烈的,他甚至在不断地反对自己。我们经常说“诗歌艺术”,但博纳富瓦指出,“诗歌反对艺术”,因为艺术最终总是要归结于方法的确认,但是诗歌里还包含着创造的狂热,他要用诗歌的力量来反抗,总是不得不把自己化为形式。但他并不像鲍德里亚那样,自觉地把自己认同为一个哲学工作者。

树才介绍道,博纳富瓦还是了不起的翻译家,他是把莎士比亚作品译成现代法语并且在表现力上最强的翻译家。对他来说,莎士比亚就是一个无尽的宝藏,莎士比亚是他一辈子都翻译不尽的诗人。《杜弗的动与静》可以说是他一生最有名的作品,戏剧的结构始终贯穿在他对诗歌的理解中,五幕剧的结构里有着特别精心的运思。

如果只剩语言,诗歌立即损灭

谈及博纳富瓦的语言,蓝蓝更强调其构建性,而多多与树才更为看重其语言的断裂,以及断裂背后不可言明的部分。

蓝蓝回想起博纳富瓦去世的时候,法国总统奥朗德的评价,他说博纳富瓦提升了法语在最精确和最美的向度上的高度,他把语言琢磨到了家,最终他用语言重新构建了一个世界,这个世界可以引领我们发挥各自的想象力。

多多指出,20世纪的哲学就是语言哲学,所以说“诗歌到语言为止”,但博纳富瓦说,如果只剩语言,诗歌立即损灭。博纳富瓦与勒内·夏尔、策兰都有一个共通的地方:断裂。策兰断裂之后变成碎片,而博纳富瓦非常强调连接。断裂之后的语言是什么?语言与它后面不可言说的部分有关,是对沉默的揭示。

树才也补充道,博纳富瓦认为,诗歌从来不是语言,诗歌有言语的特征,但是言语必须超越言语自身。他举例说,博纳富瓦对于同一块石头写了很多首诗,博纳富瓦在书写时间的同时,打开了一个刺激想象力的空间感。

(责任编辑:admin) |