|

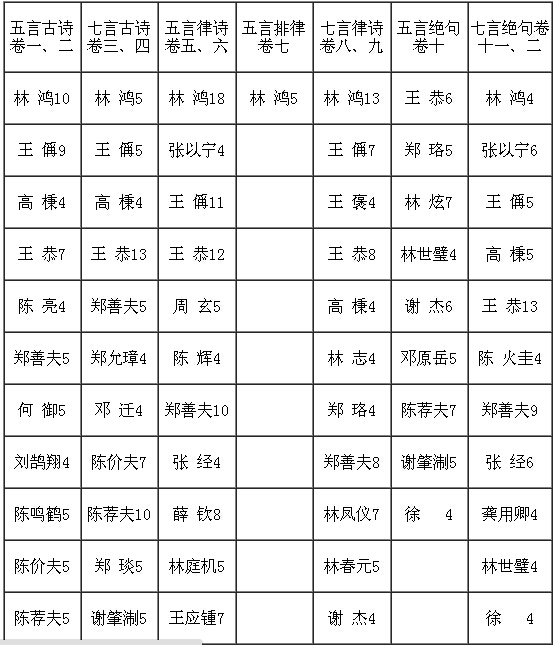

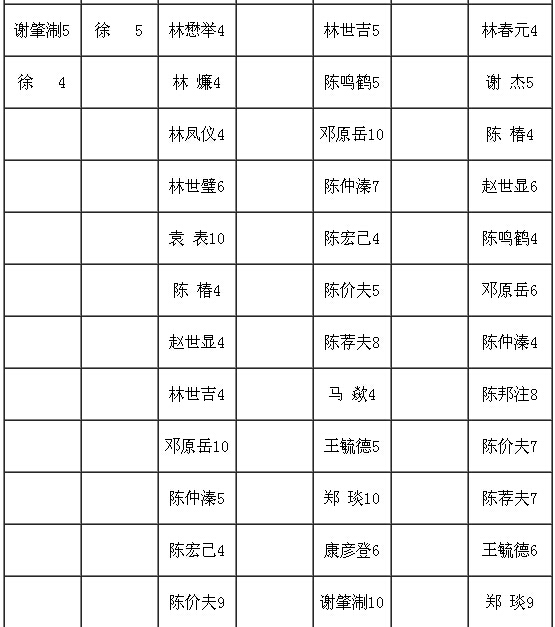

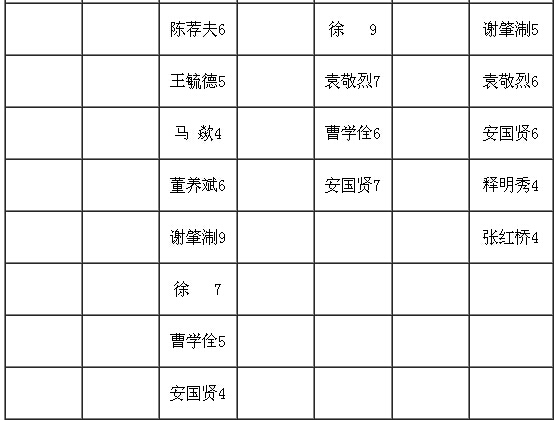

福州为八闽都会,有明一代,才士辈出,文学可谓一枝独秀。而其进入全盛期,亦不过隆、万以来之事,邓原岳所谓:“至隆、万以来,人操风雅,家掇菁华,道古本之建安,掞操旁及三谢,取裁准之开元,寄情沿乎大历,典刑具存,风流大鬯,一代声诗,于斯为盛矣。”[1]作为一个显着的标志,正在于从事文学人员的普遍与社集活动的频繁达到前所未有的程度,如徐熥又指出的:“迨于今日,家怀黑椠,户操红铅,朝讽夕吟,先风后雅,非藻绘菁华不谭,非惊人绝代不语,抱玉者连肩,握珠者踵武,开坛结社,驰骋艺林,言志宣情,可谓超轶前朝,纵横当代者矣。”[2]这种情形,当然并非福州一地所仅有,从整个明代社会发展的背景来看,它与成、弘以来因区域性城市经济的日益增长,导致地域社会的重建以及文学担当者阶层的下移有着密切的联系,与之相应,是文化人谋求安身立命的价值观念发生某种变化。在这样一种较为根本的原因的制动下,各地域的文人才士,或早或迟,都开始自觉地以建设区域性人文为己任,而令本地域文学获得空前发展。 福州所在的福建地区,相比较文化积累深厚的吴越等地,文学上尚属晚进,相对于政治、文化中心的南北两都来说,亦因其外缘的地位而往往仅成为中心文坛文学风气的受容者,这对有志于领导整个福建文学振兴的福州文人来说,无疑是一艰难的挑战。嘉靖中后期以来,后七子一派崛起京师,其势力很快如日中天、风靡天下;尤其隆庆四年(1570)李攀龙去世后,王世贞独擅文坛二十年,文学重心又全然移至以吴地为中心的东南地区,“一时士大夫及山人、词客、衲子、羽流,莫不奔走门下”[3],于是更有“后五子”、“广五子”、“续五子”、“末五子”之目,几乎网罗了当时所有有名望的作家,复古思潮由此席卷整个万历前中期的文坛。一方面,这种时代风潮自然会对福州文人产生实际的影响,并规定其文学的取向;而在另一方面,因此而引发的“影响的焦虑”又促使该地区文人以此为参照系,通过加强本地域文学活动及声势,积极参与都中文坛及它地域文学活动甚而有意谋取领导权这样一种实践性的作为,通过构拟本地域的文学系谱,并与整个明代诗歌发展重大关节联系起来以阐发其作用与意义这样一种重塑历史的方式,勉力打造福建文学的形象,拓展福建文学的影响,提升福建文学的地位。万历后期至启、祯间,随着楚风盛行,文坛格局为之一变,闽中文人领袖则坚守已经建立的文学传统与之相抗衡,继续张大福建文学,终使“晋安一派,与历下、竟陵鼎足而立”[4],福建文学一跃而为全国文学的重镇。 本文即拟以万历间福州文人群体这种对本地域文学的自觉建构为中心,按时间线索将之大致划分为前后接续的三个阶段加以考察,试图在对此一过程作较为具体的解析中,展现地域文学在晚明普遍发展的共性下福建地区文学的特殊境遇与个异特征,并在各地域文学互动的视野下,重新审视晚明诗歌格局与走向。 一、万历前期的社集与《闽中十子诗》之选 根据万历中后期福州文人自己的追溯,揭开隆、万以来文学全盛序幕的,是以袁表为首的文人群体及其文学活动。邓原岳《徐惟和集序》曰:“余闽自林鸿、王恭辈有名于洪、永间,海内所称‘闽中十子’者也。历百余年,而郑吏部善夫继之;又四十年,袁舍人表继之……”(《西楼全集》卷十二)徐熥《晋安风雅序》曰:“世宗中岁,先达君子,沿习遗风,期道孔振。袁舍人表、马参军荧,区别体裁,精研格律,金相玉振,质有其文。”徐𤊹《复彭次嘉》曰:“福州自隆、万间,作者如林,先辈则有林文恪公燫、袁舍人表、赵司理世显、郭布衣建初(造卿)、马参军荧,皆有刻,集最富。”[5]而据袁表《逋客集》中所记述,同里经常一同参与社集活动的,有林凤仪、周汝熙、郑可祯、陈椿、赵世显、马荧、林世吉、陈益祥、郭造卿、王湛等人,其中尤以万历初所结玉鸾社为最有名。豫章蔡文范尝为赵世显撰《玉鸾社诗集序》曰:“今袁景从、赵仁甫、王汝存、吴子修、林天迪相与结社嵩山、乌石之间,力追古始,沨沨乎几龙朔、开元之风,格调俱谐矣。”(《芝园稿》卷首)知此社骨干成员为袁表、赵世显、林世吉、吴万全、王湛诸子[6];其他至少当还有如陈益祥、张炜、马荧及流寓此地的莆田畲翔等人参与其事[7]。这成为当时或稍后人们一再标举的佳话,赵世显日后更有重兴玉鸾社之举[8]。诗社的活动当主要集中在万历十年以前[9]。其性质,可谓一群已经获得或正准备获得中低级功名的世家子弟,相与吟风弄月、扬榷风雅,如畲翔所谓“意气看君跌宕多,相逢且莫叹蹉跎。山阴兴剧还看竹,池上书成几换鹅。作赋才名工白雪,开尊风雨醉青萝。蹇予亦是踈狂者,把臂何妨共啸歌”[10],“曼倩隐金门,安期栖海岛。仙分各有宜,愿言长相保”[11],颇以疏狂诞放、形神超旷为傲。 诸如此类的社集,仅就邓原岳《闽诗正声》、徐熥《晋安风雅》这样的总集即可看到,其实在福州自正、嘉以来,已渐成风气,何以会被特别赋予某种划时代的意义?一个很重要的原因,在于他们已开始通过对明初林鸿、高棅为代表的所谓“晋安诗派”的追奉,标举其诗歌创作的宗尚,开启了对于有明一代本地域文学想象共同体的构建。当初郑善夫于正德八年(1513)罢官归闽,对本地的文学风气还颇有异议:“吾闽诗病在萎腇,多陈言。陈言犯声,萎腇犯气,其去杜也,犹臣地里至京师,声息最远,故学之比中国为最难焉。若非豪杰之士,鲜不为风气所袭者,况遂至杜哉。国初如林鸿、王偁、王恭、高廷礼辈,逷然离群出党,去杜且顾远与。……”[12]针砭所及,自连“闽中十子”亦不放过。而现在玉鸾社这一文学群体在创作实践上则旗帜鲜明地追随林鸿、高棅一派,前举徐熥所谓袁表、马荧的“区别体裁,精研格律”亦好,蔡文范《玉鸾社诗集序》所谓“力追古始,沨沨乎几龙朔、开元之风,格调俱谐矣”亦好,所表彰的都是努力实践“别体制之始终,审音律之正变”[13]而追摹盛唐格调的成就。与此同时,袁表、马荧选辑《闽中十子诗》,正可视作他们寻本溯源的一项重要的活动。是书梓行于万历四年(1576),尽管他们的同里后辈对其去取不无异议,但毕竟因此而正式确认十子一派为本地域文学建帜者的地位并以为自己的精神渊源,如袁表《闽中十子传》所谓“然余观其风调尔雅,则亦足以表于世,而列于作者之林矣。”(《闽中十子诗》卷首) 不过,需要指出的是,他们标举十子的举动,在很大程度上尚并非真正出于自觉,而是来自外力的推动。这样的外力不是别人,恰恰就是风靡天下的后七子一派。此际的玉鸾社诸子,基本上可以说是在后七子一派的羽翼或影响下成长起来的。蔡文范《玉鸾社诗集序》将之视为时势使然:“逮永陵之末,历下、吴郡诸君子始句窜字卜,高者絜之,大者齐之,近者精之,远者密之,于是八音克谐,五采相宣,而学士大夫翕然以为嚆矢。乃明卿守谯川五岁,子相为视学使者,子与历藩臬,皆居闽久,于诸子雅厚善,斐然相证,诸子之声调,直超乘而前也,又岂非其时使然!而三君子相翼之力可少邪?”确实,检《福建通志》,吴国伦嘉靖中尝任建宁同知、邵武知府,宗臣亦在嘉靖中任福建布政司左参议,转督学副使;至于徐中行,先在嘉靖中任汀州知府,隆庆六年由云南左参议升福建按察副使,整理福宁道(参见《神宗实录》卷七“隆庆六年十一月癸未朔”条),万历二年转本省右参政(同上卷二十六“万历二年六月庚申”条),万历三年升福建按察使(同上卷四十三“万历三年十月庚辰”条),至万历五年始升江西右布政使(同上卷五十八“万历五年正月癸卯”条)而离去。除此之外,名列“后五子”的汪道昆亦曾在嘉靖末先后任福建按察使、巡抚都御史;余曰德,嘉靖中任福建督学副使(直至万历中后期,仍有王世懋、屠隆等先后宦于闽)。这些人皆雅负时望,对当地文人学子从事文学之业的取向自会有不小的影响。而这些闽中学子至京师等地游学求仕,亦会有意识地与这样的文学名流交接。如袁表万历中以举人选授中书舍人,转户部郎,在京师活动时便尝与名列“末五子”的胡应麟相过从[14]。又赵世显,嘉靖四十三年乡试为吴国伦所举士[15],万历十六年在池州司理任上,因秋闱之事,至南都与王世贞游[16],世贞于其诗,有“诸诗歌才情多疏畅而俊丽,格调视梅欧胜之”[17]的评价。世显又尝为父乞墓文于王世贞,世贞赠诗曰:“未论诗句清堪比,情性都来似赵郎(君诗清绝而貌都雅,故云)”[18]。尽管有如此这般的褒奖,但在他的眼里,世显亦不过是吴国伦的追摹者,故于其诗,有“何其似明卿也”[19]之叹。这在当时恐怕是一种共识,如李日华为赵世显撰《楚游稿序》亦曰:“今川楼(按:吴国伦)与李济南、王太仓二三同盟狎主骚坛,君以高弟子同声赓倡,执橐鞬鞭弭左右中原,吴翁岂不津津喜仁甫千里比肩出宇下也。”(《芝园稿》卷首)这是很能说明此际闽中文人的实际地位的。 《闽中十子诗》虽为袁表、马荧选辑,然从动议到付梓,实皆出于徐中行之力。徐中行万历元年(1573)以福建按察副使抵任,袁表、马荧、郭造卿三生即以诗来谒[20]。据建阳知县李增万历四年(1576)孟夏撰《刻闽中十才子诗集跋》曰:“翁(徐中行)官于闽,累转藩臬,暇乃博访先哲遗文,高生以陈,持乃祖督学西江木轩公家藏十子诗以进,翁阅,善之,谓雅有唐调,不可无传,属袁子景从、马子用昭选辑,捐俸属增锓梓,与同志者观焉。”知徐氏于公务之暇,搜剔闽中幽隐,得当地高生所进明初十子诗,以其“雅有唐调”,同于自己派中宗尚,于是嘱袁表、马荧选辑,并捐俸属建阳知县李增锓梓,徐中行自己亦于万历四年孟夏朔日为此《闽中十子诗》作序予以表彰。高以陈,未详,其祖木轩公,当即高旭[21]。由此可见,正是徐中行慧眼识得闽中先贤文献并竭力倡举,才使得“闽中十子”诗在万历初重又流行,而这对福州文人群体重新构建本地域文学的系谱尤具重要意义。 至于此际玉鸾社诸子的创作,亦首先是对后七子一派诗学主张的实践。袁表的诗,史称“宗开元、大历,作者精严有法”[22],正是诗主格调、法式的证明;而赵世显亦然,丁应太《刻仁父赵先生〈山居〉〈阙下〉二稿序》曾特别指出其集中“多五七言近体”,以为“夫近体为律”,“律,乐法也”,其所讲究,无非是声调、格律之法度。今存世显《芝园稿》共二十八卷,其中除赋一卷外,五言律诗占九卷,七言律诗占十卷,五言绝句占二卷,七言绝句占三卷,亦可为证。《小草斋诗话》卷三曰:“秀润细密,步趋不失,则袁、赵名其家。”要知道这恰恰也是明初以林鸿、高棅为代表的十子一派的创作特点与主张,如周亮工所谓“闽中才隽辈出,彬彬风雅,亦云盛矣。第晋安一派,流传未已,守林仪部、高典籍之论,若金科玉条,凛不敢犯,动为七律,如出一手”[23]。正是在这样一种取向与动机下,他们于乡先贤,越过郑善夫而直接择取“闽中十子”以为“晋安诗派”之祖,这并不仅仅是溯源时代早晚的问题,更在于两者的诗学主张与创作有微妙的差异。郑善夫虽属前七子阵营,从大方向上来说,亦为主格调的复古一派,然其力主学杜,更有要求诗歌担负起干预现实之传统职责的意义,故谓:“所以王李悲,向道失所期。大哉杜少陵,苦心良在斯。”相应地在艺术风格上,则重“意”、重“气格”,不斤斤于字句音节,甚至认为“律诗自唐起,所尚句字奇。末流亦叫噪,古意漫莫知。”[24]但如蔡文范《玉鸾社集序》认为,“至少谷先生学博思深,而发以凌厉顿挫之气,浸淫少陵,惜其取格太峻,而调未遒也。”问题还不止于此,邓原岳《康元龙诗集序》曰:“自郑吏部布侯于杜陵,吾乡人视为嚆矢,一时翕然从之。第天质不同,波流遂远,初沿开元,终入长庆,辞达为宗,愈堕恶道,传播四方,见者呕秽,则何以杜吴子之口也。”[25]在这位闽中后辈看来,郑善夫的这种学杜宗尚,还开启了本地域文学流入唐之中晚乃至宋诗的不良风气,这在其《严氏诗话序》说得更明白:“宋人布侯于杜陵,议论为宗,差之毫厘,谬以千里。”(同上)而袁表为首的这个诗人群体,其功绩恰恰在于,通过追奉明初十子的风调,重新回到盛唐之“音律纯完”,如邓氏所说的:“反正之功,始于袁舍人,而风雅之变,尽于今日。”[26]徐熥《袁景从诗卷》亦指出:“吾乡近世词翰, 前则郑吏部,后则袁太守,两公诗调微异,运腕亦不同,要皆铮铮可宝者。”[27]有鉴于此,他们才愈加肯定袁表等人为发端所奠定的返归“正始之音”的基础。 二、万历中期的社集与《闽中正声》、《晋安风雅》 活跃于万历中期的文人群体,以邓原岳、徐熥和万历初已有盛名的赵世显为领袖,时常往来唱酬集会的,据邓氏《西楼全集》、徐氏《幔亭集》等,主要尚有陈价夫、荐夫兄弟,陈正夫,陈椿,陈宏己,陈鸣鹤,陈邦注,陈仲溱,陈益祥,陈用吉,陈翰臣,陈勋,林应宪、应起兄弟,林光宇,林宠,袁元徽,袁敬烈,王昆仲,王毓德,王元直,谢肇淛,徐𤊹,郑琰,马歘,曹学佺,康彦登,安国贤等人。这也就是说,随着新一代文士的日渐成长,整个晚明福州最为盛大的诗人队伍在此际已经形成。这支队伍,在很大程度上可以说是由家族宗党及相互间的联姻所构成,颇显闽中之特点,且不说其中多有兄弟父子,而如闽县陈氏、林氏,为里中甲族,声名卓著,文士辈出,堪称晚明福建地区最有成就的诗人邓原岳、徐熥兄弟、谢肇淛、曹学佺等,即与他们或为世交,或缔姻好[28],而徐熥兄弟、谢肇淛、曹学佺三家亦为姻戚,故彼此间联系相当紧密,社集活动亦已相当频繁。最有名的如芝山社,徐𤊹《萍合社草序》:“芝山故自有社,先辈邓汝高、赵仁甫、徐惟和诸公倡酬,若而人咸有定数。”(《红雨楼序跋》)芝山,为越王山之支脉,在侯官县城东北[29]。《全闽明诗传》卷四十称徐𤊹 “初与赵世显、邓原岳、谢肇淛、王宇、陈价夫、陈荐夫结社芝山”,当即指此而言(唯王宇是否于此际已加入芝山社,情况不明)。陈荐夫《从子仕卿传》谓“余壮而仕卿(名公选)老矣。徐惟和兄弟方与余结芝山社,而仕卿以诗谒之,遂往来文酒间”[30],亦可为证。荐夫生嘉靖三十九年(1560),其结芝山社时称壮年,则应在万历十七年(1589)至万历二十七年(1599)之间。据徐熥《二孺赠诗卷》“丁亥岁,余始得交平夫,时伯孺(价夫)方客珠崖,幼孺(荐夫)卧病义溪,仅以诗往来,不及识面者。”[31]亦可知他们真正相与唱酬及社集活动之开展,当在万历十五年(1587)之后;市原亨吉《徐𤊹年谱稿略》“万历二十八年”谱,系是年徐𤊹赴金陵,供职于书林;作有《怀友诗》。其诗序曰:“余少喜吟咏,先后结社谈诗,约十数子,文酒过从匪间也。十年之间,穷达殊途,存亡异路,春雨斋居,孑然无侣,生离系念,死别撄怀。各赋一诗,以志交谊。”因而以为这十年是指万历十八年(1590)至万历二十七年(1599),他们组织诗社,相互酬唱当集中在这期间,因为万历二十七年,徐熥、陈椿已相继去世,这也正是徐𤊹创作此诗怀旧的直接原因[32]。所怀咏者,为陈汝大(椿)文学、陈汝翔(鸣鹤)秀才、邓汝高(原岳)学宪、陈振狂(宏己)山人、陈惟秦(仲溱)山人、惟和兄(熥)孝廉、郑翰卿(琰)山人、谢在杭(肇淛)司理、曹能始(学佺)廷尉、如瀚上人、王元直(以字行)太学、王少文(元)秀才十二人,其中绝大多数为此间各种社集的骨干成员[33]。除了结社芝山,这个文人群体还常常往来集会于乌石山[34]、鼓山[35]、平远台、锦溪、西湖等风景名胜及芝园、水明楼、绿玉斋、竹林山庄、侣云堂等诸名士之山斋别墅,或分韵赋诗,或迎送酬赠,或啸傲烟霞,或听歌观伎,彼此间往往以“同社”、“吾党”相称,有着相当鲜明的集团意识。 不仅如此,上述诸如此类的活动,还随其中骨干成员游学、仕宦之流动,有意识地向京师、南都、吴越等地拓展。与万历初期玉鸾社诸子相比,不但因其本地域文学意识的增强而益发自觉地经营与他地域文人的交游,所交更加广泛、深入,并且在这种文学交往的过程中已表现出相当的自信,闽中文士的地位亦明显有所提升。如邓原岳在《康元龙诗集序》中自述说:“即余二三兄弟,极力模古,非大历而上不谭,乘方张之势,用不尽之锐,所至分曹授简,海内争下之矣。”而陈鸣鹤描述徐熥则曰:“万历十六年以乡荐上春官,三试皆不遇,即不遇,而春官所征士及京师缙绅先生,皆走熥读其所为诗歌,皆叹息自以为能不及也。” [36]至少显示了该地域代表诗人正努力以自己所标持的文学宗尚与创作特色,在与中央文坛及他地域文人的角胜中求获所期待的声名地位,并已收到一定的效果,而不再是始终仰赖他人提携的羽翼附从;同时亦表明,这种本地域文学的塑造,恰是在与他地域文学互动的更为广阔的背景下展开的。 在创作上,这个文人群体一是更加明确地实践其复古宗尚,以重振风雅、复还正始为己任。如邓原岳,《西楼全集》附谢肇淛《邓汝高传》曰:“初为诗,学郑吏部,已又学七子,既而一意摹古,要以唐人为宗。”大致勾勒出其学诗的三个阶段,虽总体上皆由复古之路径,然从其间的微妙差异仍可看出其取向的变化。邓氏早期对郑善夫的关注,当然有其自己的趣尚所在,然亦可纳入这个文人群体建立闽中诗歌系谱的角度加以考察。郑善夫卒于嘉靖二年(1524),年仅三十九岁[37],闽守汪文盛为营葬,并于嘉靖四年在闽中梓其集行世。此后,虽有郑氏外孙林如楚(林应亮子),于万历初督学东粤,刻其集于潮阳,然其传亦不广,曹学佺《郑少谷先生全集序》甚至都未提及此本。直至邓原岳万历二十年(1592)中进士,选户部主事,督察浙江,才将自己精心所选郑诗刻于湖州[38],因而对于少谷诗,可谓有抉发之首功。今存《郑诗》□卷,为万历二十四年谢肇淛刻本,知时在湖州推官任上的谢肇淛,参与了这一彰扬乡先贤文学的活动。此后原岳之子道协,以其父未遑及少谷之文,谋在南都重刻其集,徐𤊹遂将兄熥所得《少谷杂着》一种及己所得《经世要谈》一卷、遗诗一卷、遗文数十篇、尺牍数十幅,尽授道协汇为全集[39];至于少谷之诗,曹学佺选明诗时,又另有去取,“较诸湖州所刻,存者仅四分之一”[40],可见对于郑善夫这样的近代大家,这时期的文人群体皆极为重视。不过,正如前面已经指出的,若衡之这个时代人们已有的反省及所倡音调体制上的标准,少谷之习杜尚有诸多弊病,并被认为开启宋调之不良风气,这是他们这个群体在不同程度上都已开始觉察到的,除了邓氏自己有这样的认识外,如谢肇淛亦谓:“郑继之一洗铅华,力追大雅,然掊击百家,独宗少陵,呻吟枯寂之语多,而风人比兴之义絶。”[41]并直言与郑氏同时唱和诸子如傅汝舟、高瀔、林釴、许天锡等,“皆格卑语俚,不能自振”[42]。因此他们一方面奉郑氏为闽诗“中兴之主”,一方面内心却认为其诗之所启,实与所谓“正声”有间,而将“反正之功”属诸袁表,“风雅之变”属诸自己[43],这与李维桢《邓汝高诗序》对前、后七子有不同评价,所谓“弘、正之际,变者务为鉅丽雄深,而其流失之粗厉;嘉、隆之代,变者始一归于正”(《西楼全集》卷首),颇有一致之处。这也正是邓原岳由学郑诗而转为学后七子的背景,其时正是后七子一派大行其道之际,谢肇淛《小草斋诗话》谓“邓汝高喜为雄声,其源盖出历下”,应为知友之言。不过,此际闽中文人日益膨胀的本地域文学意识,又很快让他们警醒,当自立门户,而非趋附景从他人,更何况闽中自有“崛起草昧”、“复还正始”的十子一派“悬标树帜”[44],故承其旨而“道古本之建安,掞操旁及三谢,取裁准之开元,寄情沿乎大历”[45],虽与后七子一派的取径未必有多大差异,却毕竟已摆脱对七子之依傍而直接追述古人,所标举的主张亦为本地域文学传统已有的话语。谢肇淛因此表彰邓氏及这个文人群体的时代功绩曰:“吾党诸子,相与切劘,始获穷昆仑之原,探宛委之秘,自汉魏以迨中晚,考千年之变态而折衷之,本于才情,而归之气格,毋失坠也,于是诗道大明,而邓观察汝高为之冠云。”[46]徐熥亦然,张献翼《幔亭集叙》誉其“诗歌本之古选,兴寄备乎开元”,“调非偏长,体必兼善,力追古则,尽涤时趋”,并谓“闽中一时诸子昆弟,咸追述大雅,取裁风人,作者响臻,同好景附,真足驰骋海内,而惟和则独步当时矣。”(《幔亭集》卷首)邓原岳则竭力突显其力挽颓波、重建正声的使命与作用:“举世嘈嘈,谁知正声?东海徐生,超超玄着。蚤岁登坛,千言立吐。雅言丈夫,不朽为期。尚论古人,如亲见之。翩翩吾党,匪朝伊夕,立挽颓波,牛耳递执,乃驰赤帜。”[47]谢吉卿序《幔亭集》,亦谓熥“淹蹇十余年,所储日富,遇日穷,益肆其力于诗章,欲挽颓波,复还正始。”(《幔亭集》卷首)总之,在他们的自我体认中,已经建立起自明初迄今闽诗凡三变的格局,而以为唯有他们这个时代、这个群体,才终于实现重振正声、复还正始之愿景。 其二是以一种相当强烈的集团意识,通过袭仿七子一派所谓五子、后五子、七子之目,相互品题、标榜,向世人推举闽士,张扬闽诗。徐熥曾作有《五君咏》,所咏为陈椿、陈鸣鹤、陈邦注、陈伯儒、陈幼儒五子,皆怀才不遇而肆力于诗,徐熥给予了很高的评价,如谓陈价夫兄弟“意气倾时流,词华振当世。顾盼生雄姿,中原敢凌厉”,并以“二陆”相比拟[48];谓陈鸣鹤“吾党推白眉,词坛标赤帜”[49]。陈益祥《晋安七子诗序》,则以上述五子加上徐熥、徐𤊹兄弟为“晋安七子”:“七子者,或高蹈龙盘,或淹踬黉序,或举孝廉而贫转甚,要皆寥落困顿矣。今读其诗,汝大之深沉,汝翔之典逸,二孺之藻饰,平夫之平淡,二徐之清婉……”[50]在指出他们共同的社会境遇之同时,分别提点他们各异的诗歌风貌,其目的,正如谢肇淛在点评袁、赵及徐氏兄弟诗歌创作成就后所说的:“其他诸子,各成一家,瑕瑜不掩,然皆禘汉宗唐,间出中晚,彬彬皆正始之音也。南方精华,尽于是矣。”(《小草斋诗话》卷三)在于向人们展示此间闽中诗人的整体实力与重振正声的作为。又谢肇淛《小草斋诗集》亦曾作过《五子篇》和《后五子篇》,分别以陈椿、邓原岳、赵世显、陈荐夫、徐熥为五子,陈鸣鹤、陈宏己、陈价夫、徐𤊹、曹学佺为后五子,可以说是这个群体中公认的最有成就的代表作家。另邓原岳、曹学佺、谢肇淛、安国贤、陈荐夫、徐熥、徐𤊹亦有七子之名[51];而据《明诗综》,“万历间称七才子,(康)彦登其一也”,则闽中似还有一种七子之组合。 邓原岳《闽中正声》与徐熥《晋安风雅》,是这一时期涌现的明初以来福州地区的诗歌选集,之前仅嘉靖间陈元珂有《三山诗选》八卷开风气之先[52],然被认为“搜罗未弘,率潜辉于矿璞”[53](或为其参与纂修《新宁县志》的副产品),唯至这个群体的两位领袖人物,才可以说是有意识运用手中掌握的文学批评权力,更为明晰地体现对当朝本地域文学系谱构建的意图及其对于中心文坛文学风尚推引消长的意义。《闽中正声》共七卷,按世次录福州洪武间林鸿、唐泰至万历前期袁表、邵傅共五十一家,二百六十八首诗,存者不录。据前所考述,袁表卒于万历二十一年(1593),为集中所收诗人卒年可考知最晚者;又徐熥《晋安风雅》为“稍拓《正声》”之作,有万历丁酉(1597)暮春自序,则邓氏此选最终定稿、刊出当在万历二十一年后、二十五年前数年间。据邓氏《闽诗正声序》,首先阐明编选此集的目的,是针对正、嘉以来人们对闽中诗人及所倡诗学主张的偏见:“自新宁高廷礼选《唐诗正声》行于世,学士诵之勿绝,杨用修以为出于闽人弗善也。盖至于今,选者日益众,其取旨日益盭,于是识者始服廷礼之鉴,而信其持论。”所要强调的是,实践证明高棅《唐诗正声》为持论周正、品鉴精严且影响深远之作,从而为隆重推出富有传统的本地域诗歌成就张本,故声明:“编为是集,大抵本高氏之旨,以备一方之风而已。”其次,则明确构建了有明一代闽诗三变的格局与系谱:“余闽中之诗,……洪、永之间,专谭兴趣,则林膳部、王典籍名其家;弘、正之时,气格为宗,则郑吏部擅其誉;至隆、万以来,人操风雅,家掇菁华,道古本之建安,掞操旁及三谢,取裁准之开元,寄情沿乎大历,典刑具存,风流大鬯,一代声诗,于斯为盛矣。”不过,其张扬闽诗不是毫无原则的,相反,恰恰是“本高氏之旨”而以初盛唐“正声”为选诗准则,如此体现闽诗独得复古之正,如陈荐夫所标榜的:“今邓司农汝高有《闽诗正声》, 皆拾掇菁华,振扬风雅,翼先正之遗音,寄大业于不朽。”故去取甚严,如正德间诗人,仅录郑善夫、林春泽、龚用卿、张经诸家,而摈斥高瀔等,其见解与上引谢肇淛之论如出一辙,钱谦益的解读堪称精准:“汝高尝选《闽诗正声》,以高廷礼《唐诗正声》为宗,大率取明诗之声调圆稳、格律整齐者,几以嗣响唐音,而汰除近世叫嚣跳踉之习。”[54] 徐熥《晋安风雅》,据陈荐夫万历二十六年《叙》称“属草屡易,更端缮写,寒暑七徂”,知与邓氏之编选差不多同时,其编选宗旨与标准亦完全相同,唯其序中是在梳理更为久远的闽中文化发达史的基础上,突显明代闽诗的意义的:“闽中僻在海滨,周秦始入职方。风雅之道,唐代始闻,然诗人不少概见。赵宋尊崇儒术,理学风隆,吾乡多谭性命,稍溺比兴之旨。元季毋论已。明兴二百余年,八体四声,物色昭代,郁郁彬彬,猗矣盛矣。”他将风雅之兴,溯至唐代,这固然是历史事实,然亦未尝没有显示正源之表述。可惜其时“诗人不少概见”,与其他文化积累深厚的地区及本地域宋元以来人才辈出相比,却毕竟仍显凤毛麟角,陈荐夫因谓“犹借才于旁郡也”[55]。宋代以还,理学骤盛,闽人颇引以自豪,自以为“道南理窟”;不过自七子一派有意反拨宋儒,这个时代的文人,价值观念已有所变化,如云间莫是龙为赵世显作《闽中稿序》,即谓“夫经术之学制于时,诗之道制于性……而世俗多抑性以从时,诎词赋,尊经术”[56],表彰赵氏不从世俗而以风雅之事为千秋之业。如此看来,宋时“尊崇儒术”、“ 稍溺比兴之旨”,自然失色。元诗夙称靡弱,闽中亦不例外,故可“毋论”。这样,明代闽中文学之盛,其在历史上的价值与地位无疑就显现了出来,这也可以看作是这个文人群体自觉构建本地域文学的一个方面。鉴于邓着“生存弗录”,所收“未尽”[57],《晋安风雅》进一步将收录范围拓展至二百六十四家,诗千首以上,凡十二卷,其中“闽得什六,侯官、长乐各得什一,怀、福共得什一,古田、永福、连江仅得什一,若罗源、闽清,则风气未开,或有诗也”(《晋安风雅•凡例》),在整个福州府内,固以治所闽县独占鳌头,网罗亦可谓广泛,而如嘉靖中高瀔、傅汝舟、林釴、许天锡等亦皆入选,唯其诗数量极少,其选诗标准依然是:“是编远规《品汇》,稍拓《正声》,惟不离三唐格调者收之,若有华楚奇险、诡于唐响者,悉所不取。”(同上)或如陈荐夫《叙》所陈述的:“凡吾郡作者,身无显晦,人无存殁,但取其情采适中,声调尔雅,词足千古,体成一家者。”去取不可谓之不严。试将各卷诸体所录四首以上诗人列表如下:    由此观之,尽管诸家于诸体创作成就各不相同,编选者之收诗亦很难保证不掺杂艺术标准之外的因素,然综合考察上述诸体录诗数名列前茅者,以所录在二体以上计,主要集中在洪、永间张以宁、林鸿、王恭、王偁、高棅诸家,正、嘉之际郑善夫、张经、林凤仪、林世璧诸家,以及隆、万以来林春元、谢杰、陈椿、赵世显、林世吉、邓原岳、陈仲溱、陈宏己、陈鸣鹤、陈价夫、陈荐夫、王毓德、马歘、郑琰、谢肇淛、徐𤊹、袁敬烈、曹学佺、安国贤诸家;另外,袁表五律入选十首,陈邦注七绝入选八首,亦值得关注。这当中如张以宁向来被奉为明代“闽诗一代开先”[58]者。张经以事功着(《明史》有传),而又擅诗,与林炫、龚用卿、林春泽等有共襄闽诗中兴之功。四库馆臣曰:“所著诗多五七言近体,颇摹唐调,盖正当太仓、历下初变风气之时也。”[59]林凤仪,字九成,诗与林世璧齐名,又与袁表等社集唱酬,开隆、万以来之风气,颇为万历中期以来这个文人群体所推尊,《小草斋诗话》卷三:“嘉、隆以来,则有郭郡丞文涓、林明府凤仪、袁太守表,皆余先辈。”林世璧,字天瑞,林炫子,龚用卿婿,少有俊才,于诗颇自负,以为独郭文涓可与谈诗[60],有《彤云集》六卷,谢肇淛《小草斋诗话》以“语多奇隽”论之。林春元即林章,林古度父,为桀骜不羁之才士,有名当时。谢杰,《明史》有传,有《天灵山人集》二卷,《棣萼北窗吟稿》十三卷,徐𤊹《徐氏笔精》尝录其佳句。至于上计隆、万以来的其他诗人,则显然就是这个文人群体的基本阵营。若再以四体以上皆录为计,亦无非集中在明初洪、永间林鸿、王恭、王偁、高棅四家,正、嘉之际郑善夫,以及隆、万以来邓原岳、陈价夫、陈荐夫、谢肇淛、徐𤊹五家;这基本反映了徐熥眼中明二百余年闽诗的最高成就,自然也反映了以这些诗人为核心构成的闽诗三变之格局与系谱之塑造。故虽然他在《晋安风雅》自序中按世次梳理、描述明代福州诗歌发展史要显得更为复杂:“高庙之时,林膳部崛起草昧,一洗元习,陶钧六义,复还正始,悬标树帜,骚雅所宗。门有二玄,实惟入室,属词比事,具体而微;高待诏棅、王典籍恭、王检讨偁辈,唐观察泰,追逐述古,则私淑阃奥,各成一家,十子之名,播于宇内。同时贤才辈出,罗布衣泰、林修撰志,切磋弥笃,艺苑聿兴。又有郑迪、赵迪、林敏、郑定,贲于邱园,锐志词赋,取裁尔雅,斐然成章矣。成、弘以降,林文安(瀚)父子、陈方伯(炜)群从,秩位惟崇,对扬廊庙,而风人之致,溢于言外。林司空、许黄门,赞扬词旨,海内腾声,赓歌太平,于期惟鬯。正、嘉之际,作者云集,郑吏部善夫实执牛耳,虎视中原,而高、傅二山人左提右挈,闽中雅道,遂曰中兴。时有郭户部波、林太守春泽、林通政炫、张尚书经、龚祭酒用卿、刘给舍世扬为辅,期盖世之不才,粲然可观者也。世宗中岁,先达君子,沿习遗风,期道孔振。袁舍人表、马参军荧,区别体裁,精研格律,金相玉振,质有其文。迨于今日,家怀黑椠,户操红铅,朝讽夕吟,先风后雅,非藻绘菁华不谭,非惊人绝代不语,抱玉者连肩,握珠者踵武,开坛结社,驰骋艺林,言志宣情,可谓超轶前朝,纵横当代者矣。”那也正显示出二百多年来,该地域文学确实人才辈出、高潮迭起,彬彬盛矣。从其各时期选录诗人数,洪武二十五人,永乐三十三人,洪熙、宣德、正统各三人,景泰二人,天顺五人,成化十三人,弘治十人,正德二十一人,嘉靖八十六人,隆庆七人,万历三十六人,亦大致与所述各阶段之盛衰消长相吻合,之所以如此的原因,说到底还是在于“经术”对于“风雅”的抑制,如其《黄斗塘先生诗集序》中所分析的:“国初承胜国之遗,帖括之习未兴,缙绅学士皆工骚雅,虽间入秾纤,不甚雅驯,然叩之成韵,歌之成声,风人之旨未失也。吾闽如林子羽、高廷礼、王安中、王孟扬诸君,崛起一时,先后振响,高者得格开元,卑者取裁大历,要之不离三[唐][矣]。近洪宣以还,专尚经术,不谈风雅,间有作者,皆尚理而不尚辞,入宋人窠臼,而唐响几绝矣。迨郑吏部继之,与北地、信阳诸君,旗鼓中原,一洗陋习,而雅道复振。”[61]然若论兼备众体之“风雅”典范,除了他自己,还不得不数上述明初林鸿等四家、中期郑善夫以及当代邓原岳等五家,这便是他们认为足以傲视其他任何地域的闽诗代表。 这个文人群体如此标举他们的系谱,除了真实表明他们奉行的诗学宗尚,其实还有更为良苦的用意。尽管经过他们这一代的努力,闽中文学已在吴、越、楚等地文学之外初步奠立起一定的地位,并亦获得这些地域文人某种程度的承认,然而他们彼此间论定的调子是颇有出入的。我们先看李维桢《邓汝高诗序》中的有关表述:“盖高庙起淮甸、都金陵,于时诗道之兴自南服始,高、杨、张、徐诸君子,皆吴越产也,闽则有十子应之……文庙起燕甸,一再传,遂定都焉,诗道之兴,在北为盛,何、李、边、薛诸君子,皆关河齐鲁产也,闽则有郑善夫应之。世庙起郢甸,享国最久,制礼作乐,功冠本朝,诗道之盛,复自北而南,于时七子辈强半南人,而闽未有应者,乃今则汝高其人哉。国初诗纤秾绮缛,犹有元之结习,变者务为和平典畅,而其流失之猥鄙;弘、正之际,变者务为鉅丽雄深,而其流失之粗厉;嘉、隆之代,变者始一归于正,名家大家,奄有前人之美,而盛衰之机,实相倚伏。今吴越关河齐鲁间,改弦学步,寖以陵替,独闽后进蔚起,……汝高晚出,而收其全胜,……其于闽,固宜雄据一隅、先驱一代矣。”因为是给闽中诗友作序,这位后七子一派的后期代表人物还是很化心思阐扬作者的成就与地位的。不过,在他那很特别的随政治中心而转移的明诗发展历史叙述中,闽中文学始终仅处于响应的地位,十子之于吴中四子,郑善夫之于前七子,邓氏之于后七子,莫不如此,邓氏的作用只是在时人已厌倦了后七子一派模拟之弊而“改弦”之际,仍守持复古之主张并“收其全胜”,而他的地位亦仅限于在闽中“雄据一隅、先驱一代”,这便是李氏赋予他的意义。像这样的看法,其实在后七子一派中是比较普遍的,万历十三年(1585)曾赴闽督学的王世懋,就曾说过“闽人家能占毕,而不甚工诗,国初林鸿、高廷礼、唐泰辈,皆称能诗,号闽南十才子,然出杨、徐下甚远,无论季迪;其后气骨崚崚,差堪旗鼓中原者,仅一郑善夫耳。其诗虽多摹杜,犹是边、徐、薛、王之亚”(《艺圃撷馀》)之类的话,虽然自辩意在为善夫袒护,但其对闽诗总体评价不高,却是事实,这与杨慎以为“出于闽人弗善也”,同样的直言不讳,故如李维桢上序在引述王世懋此段话之后,还是稍稍作了些调整,以为虽敬美有闽中诗人于“(后)七子时先后相及者无称焉”之言下意,然后来还是有邓原岳起而响应并有所成就,“令敬美而在,读汝高诗,为闽人盱衡击节,宜何似也”;楚人周弘禴在为邓氏所撰《碧鸡集序》中,亦表述了“近代李王三先生俱以气胜,汝高其接武也”[62]这样的意思。问题是,当闽中这个文人群体已经有相当强烈的本地域文学自觉意识时,他们对于这样的定位是不满足的。作为这个群体成员的叶向高,在为邓原岳序诗时,便富有针对性地论述说:“诗尊风雅,尚矣。近代宗唐而禘三百篇,专言兴象。弘、正之世,北地、信阳故自卓尔,其后离合不同;然离者师心,而合者拟迹,是非之辨,纷若纠缠,大较方改弦于宋,已失步于唐矣。乃信耳之夫,谓闽无诗,廑廑左袒继之,列于齐盟,不知闽当草昧,十子并兴,子羽、孟扬,蔚称作者,已先继之鸣矣;一代之运,亦准元会,方其初兴,追琢未功,其击壤之世乎!十子首辟颛蒙,李、何引而愈昌,则风雅之盛也。要以工拙互存,而情景各辏,斯为美耳。……近代之斐然,以视弘、正而前,其六朝以后之望风雅也。由斯以谭,海内何以诎闽!”[63]这段话显然是针对王世懋之流的言论的。他强调指出,闽诗并非仅有一“列于齐盟”的郑善夫,在国初即有“十子并兴”; 而它的意义,还不仅仅在于“已先继之鸣矣”,更在于“十子首辟颛蒙,李、何引而愈昌”;如果说,李、何之复古,于明诗确有如王世贞赞誉的“天地再辟,日月为朗”[64]之功绩,那么,其开辟鸿蒙之功应首先归之十子,李、何的诗学主张及创作成就是在十子导引的基础上发展起来的,这应该是闽人张扬十子一派真正内在的动机。不仅如此,如邓原岳还将七子一派的宗唐诗学系谱溯至严羽,其《严氏诗话序》曰:“宋人布侯于杜陵,议论为宗,差之毫厘,谬以千里。……于正声何有?盖国统垂绝而诗统亦亡矣。独瓯闽之间,有严仪卿者,别具心肾,嘐嘐反古,禘汉唐而祖初盛,庆历而下,禁勿谭,从最上乘具正法眼,其斯为先觉也乎哉!仪卿之言曰:诗有别才,非关书也;诗有别趣,非关理也。论诗者未尝不沐浴其言。夫昌谷之为谈也,奥而奇;元美之为卮也,辩而核;元瑞之为薮也,博而丽。自三子之书出,而严氏若左次矣,要以功在反正,延如线之脉,以俟后人,如一苇西来,玄风大鬯,亦安能竟废之……”提醒人们在纵论徐祯卿、王世贞、胡应麟三家诗学并以为取资时,不要忘记此学乃严羽所开启,那也意味着闽人对近代诗歌格局及取向的开创有不可磨灭的贡献。 三、万历后期以来的社集与《东越文苑》、《石仓十二代诗选》 至万历后期,闽中文人群体的社集活动达到高潮,且呈现出全面开放的特征,这与这个群体的核心人物如邓原岳、徐熥兄弟、谢肇淛、曹学佺等人自上阶段以来努力经营、张大声势,在他地域与中心文坛勉力争取闽中文学的地位有很大关系,特别是曹学佺脱颖而出,以更大的活动能量与号召力,与创作上独标高帜的徐𤊹一起,成为当之无愧的新一代领袖。一方面,全国各地域文人参与闽中文事的活动明显增强,一时如江浙楚粤等地名士入闽会盟者络绎不绝,有几次规模盛大的集会,甚而成为轰动全国的文学事件;而在另一方面,这些闽中文学领袖继续将文学阵地拓展至两都及其他地区,所不同的是,他们以自己的实力与魅力,所到之处,在不同程度上已获得一定的领导权或话语权。此外,随着整个福建地区其他地方人文风雅的普遍兴盛,如漳州这样原属“孤屿遥屯”之地,亦有张燮、郑怀魁、陈翼飞、蒋孟震、高克正、林茂桂、王志远等“漳南七子”及谢应桢、黄以升等“后四子”先后社集不断,其中尤以祀霞社最着[65];在莆田,则有许樵、吴文潜等结为北山诗社[66];他们与福州这个文人群体的联系日益紧密,不仅彼此应和、声气相援,还常常一同参加各种社集活动,如郑怀魁、张燮、陈翼飞、吴文潜等就曾分别参与过福州诗人群体的种种聚会,而如曹学佺亦曾于万历三十一年(1603)应郑怀魁之招,加入他们祀霞社的活动[67]。于是,福州一地的文学全然突破地域性的封闭特征,而终于领导整个福建地区成为声振全国的文学重镇。 曹学佺(1574-1646)在这一时期的主导作用确实相当显着。与这个文人群体中的其他中坚人物相比,他年辈虽晚,却属早达,乡试获隽,年仅十八,万历二十三年(1595)中进士,时年二十二,即授户部主事,前途似乎无可限量。不料因与上司不合,于万历二十七年中察典,左迁南京添注大理左寺正[68],这倒反而为他的文学事业拓展了空间。就在万历三十一年(1603),他由南大理任归闽,参与并组织了一系列重大的社集活动,遂与赵世显、林世吉等在领袖递代中,将闽中文学推向极盛。 这一年中比较重大的社集活动,首先是芝社[69]。曹学佺《石仓诗稿》卷十二有《芝社集》,题“癸卯”所作,记录了这一年中闽中大大小小的各种社会,所至以乌石山最频,或在半岭园闻莺,或集薛老峰分赋,或七夕会于凌霄台;其它如九仙山之平远台、西湖之澄澜阁、福州东门外之桑溪以及一些诗友的第宅园亭等,不一而足。同社中有徐𤊹、郑登明、林光宇、王昆仲、王毓德、黄应恩、王继皋、高敬和、康彦扬、赵世显、陈仲溱、陈价夫、董叔允、王若等轮流直社,参与者更众。其中还包括中元节之际的瑶华社与中秋节之际的凌霄台大社,唯芝社应为闽中诗人自己所结之社,活动亦持续最久,一直延续到次年年初。其中上巳桑溪禊饮,应该算得上是芝社规模较大的一次集会。桑溪,在福州东门外十二里,相传为闽越王流觞处[70],社友们聚集于此,仿先贤流觞禊饮,分韵限体赋诗,极尽风雅之能事,《芝社集》中有《双溪流觞分得四言平字体》纪其事,诗题小注曰“王玉生、王粹夫直社”。而据徐𤊹《鳌峰集》卷三《癸卯三月三日同赵仁甫、王玉生、陈伯儒、马季生、王粹夫、陈惟秦、袁无竞、王永启、林子真、曹能始、郑思闇、黄伯宠、商孟和、高景倩、王元直桑溪禊饮分得四言》,知与会共十六人。此集并有石刻书会觞者姓名[71],谢肇淛为作《桑溪禊饮序》(《小草斋文集》卷五)。其次是瑶华社。曹学佺《芝社集》有《瑶华社诗分得钗字》,时在中元节之际;而据赵世显《芝园稿》卷十三《瑶华社集得卮字》诗题注云:“是日全闽词客四十余人皆来会,而四明屠纬真、新安吴非熊、邵陵唐尧胤亦与斯盟。”知规模更大,且有屠隆、吴兆及唐尧胤等四方名士加入,故赵世显《芝园稿》卷四另一首《林天迪瑶华社大集分得七言古》有“风流未数莲花社,闽吴楚越萃英豪”之句。又阮自华《雾灵山人诗集》卷四有《林天迪农部瑶华社集分得何字》,徐𤊹《鳌峰集》卷四有《瑶华社集》,谢兆申《谢耳伯先生全集》卷三有《林天迪瑶华社集诗》,陈益祥《采芝堂集》卷二有《仲秋燕集瑶华社》,郑怀魁则作《瑶华社大集序》,知以上五人亦皆预焉。再次即是邻霄台大社。时在中秋节之际,曹学佺《芝社集》有《邻霄台大社》诗,题注“阮坚之招”。阮坚之,即阮自华,阮大铖从祖,时任福州府推官。据谢兆申《谢耳伯全集》卷一《岩岩五章序》:“时入社可百人,而东海屠隆、莆田畲翔、清漳郑怀魁、闽赵世显、林世吉、曹学佺为之长”。可谓盛况空前。这次社集在全国都有很大影响,钱谦益《列朝诗集小传》丁集上《屠仪部隆》即记载曰:“阮坚之司理晋安,以癸卯中秋大会词人于乌石山之凌霄台,名士宴集者七十余人,推长卿为祭酒,丝竹殷地,列炬熏天,宴集之盛,传播海内。”不管与会者是百人还是七十余人,其规模绝不亚于后万历四十七年(1619)钟惺、潘之恒、吴鼎芳、谭元春、茅元仪等人在南京发起的秦淮大社。这样的文坛盛事亦令闽中人士感到前所未有的自信,如畲翔《薜荔园诗集》卷一《邻霄台大会》诗所谓“于越斯彦,匪吴则良;维楚有材,我闽亦张”。另如徐𤊹《鳌峰集》卷四《秋日阮司理大会邻霄堂》、陈价夫《水明楼集》卷一《秋日阮坚之司理大会邻霄台》、陈益祥《采芝堂集》卷二《秋日会邻霄台呈阮司李》等,亦皆为同时与会之作;屠隆为作《邻霄台大集序》。 曹学佺于万历三十二年(1604)携吴兆、林古度由闽复还南都后,很快转任南户部郎中。万历三十四年、三十五年,又在此中心文坛领导了声势浩大的金陵社集[72]。《列朝诗集小传》丁集上附《金陵社集诗人》记此社集曰:“闽人曹学佺能始回翔棘寺,游宴冶城,宾朋过从,名胜延眺;缙绅则臧晋叔(懋循)、陈德远(邦瞻)为眉目,布衣则吴非熊(兆)、吴允兆(梦旸)、柳陈父(应芳)、盛太古(鸣世)为领袖。台城怀古,爰为凭吊之篇;新亭送客,亦有伤离之作。笔墨横飞,篇帙腾涌。此金陵之极盛也。”其时闽中诗人如徐𤊹、谢肇淛、陈仲溱、林古度兄弟及莆田吴文潜、姚旅等皆在金陵。至此,如曹学佺可以说是继弘、正间郑继之之后打入中心文坛的又一位福建文人,所不同的是这一次他显然奠立起了主盟的地位,所谓“坐令吴楚士,同声驱景附”[73],“石仓衣钵自韦陶,吴越从风赤帜高”[74],不仅以个人魅力率同吴越名士,将风流弘长的南都主流文学推向明中期以来的高潮,而且提升了整个福建文学在江南中心文坛的地位,“迩来吴越稍推闽士”[75]的局面之确立,在很大程度上不能不说是他的业绩。这一文学盛事的影响之大,即使到了明末清初,他与诸名士所赋“清绮婉缛”之诗,是“至今金陵人犹能诵之”[76]。 这之后,闽中社集不断,如万历三十六年(1608),徐𤊹、谢肇淛与陈价夫、马歘、高景、周乔卿、吴元化、郑邦祥、释本宗等主持倡结红云社,自夏至以及中秋,每会,餐荔分赋,徐𤊹撰有《红云社约》,谢肇淛又撰有《红云续约》(收入《说郛续》卷二十九);唯其时曹学佺除官四川右参政,赴蜀未预。 万历四十一年(1613),曹学佺以浙江按察使遭中伤解官归闽,筑石仓园,携弟学修与吴中俞安期、胡梅及闽中李时成等十余人在其中结石君社,学佺《石仓诗稿》卷二十三《浮山堂集》有《九日首举石君社分得六麻韵(客为俞羡长、陈诚将、胡白叔、俞青父、郑汝交、赵十五、李季美、李明六、陈可权、包一甫、舍弟能证)》、《再举石君社过叶园看菊》、《羡长、白叔、一甫同修石君社赋得灯下菊影》;俞安期《翏翏集》卷十有《题曹能始山园石君亭因结石君社》、《九日登高首集曹能始石君社因与同社诸君子论诗》、卷二十一有《十月廿三日再举石君社代董小双贺乔玉翰生辰分韵得二萧》、卷二十八有《九月十二日再举石君社观叶园菊花分得枝字》、《余与白叔邀同社诸君子集石君社赋得灯下菊影分开字》;李时成《白湖集》卷四有《九日曹能始观察招集石君社得云字》等。参加此社的尚有嘉兴徐仲芳,徐𤊹《红雨楼集》所撰《徐仲芳闽役草序》曰:“迩者曹能始观察结石君社于洪江,招四方词人如吴门俞羡长、胡白叔诸君相倡和,而仲芳在焉。”又其《鳌峰集》卷十九《送徐仲芳归嘉兴》,题注曰:“与曹能始结石仓社。”石仓社,当为“石君社”。万历四十四年(1616),俞安期等又与闽中诗人共结春社,谢肇淛作《春社篇序》曰:“丙辰之春,姑苏俞羡长诸君子侨寓三山,偕我二三同志,命驾探奇,拈酒赋诗。盖自元日以及季春之晦,无日不社,而无社不诗也。”[77] 曹学佺自万历四十一年归闽至天启二年(1622)起复广西右参议,家居十年间,其石仓园一直为闽中及整个东南文士往来活动之中心,所谓“水木佳胜,宾友翕集,声伎杂进,享诗酒谈燕之乐,近世所罕有也”[78],惜万历四十二年至万历四十六年数年间,其今存作品相对缺乏,故如市原亨吉《徐𤊹年谱稿略》以徐氏《鳌峰集》中作品,如卷十九《暮春望日曹能始观察招陪蒋国平都运宴集后园赏蜀中紫牡丹歌者侑觞分西字》、卷十一《雨中同范穆其、陈振狂、陈泰始、曹能始集郑吉甫书带草亭分韵》等补其不足[79]。而据曹学佺《石仓诗稿》卷二十六《夜光堂集》,万历四十七年(1619)至四十八年(1620),他先后与洪汝含、高景、陈鸿、薛君和、王宇、商家梅、林宠、吴汝鸣、陈宏己、陈一元、康季鹰、徐𤊹、安国贤、郑汝交、郑邦祥等频频社集,活动地点仍经常往来于乌石山、平远台、西湖及包括石仓园在内的社友第宅之间,其中平远台数次集会尤盛,时吴兴茅维、蒲圻米良昆先后至闽与会,故如学佺《夜光堂集》中有《徐兴公、郑汝交、郑孟麟直社平远台避暑分得五微韵》、《安荩卿七夕直社平远台》(题注:“时米彦伯在座。彦伯,楚蒲圻人。”),茅维《十赉堂丙集》诗部卷四有《与高景倩、陈泰始、曹能始、洪汝含、陈惟秦、郑汝交、陈叔度、陈振狂、释定生并伎卓姬社集平远台得四支》,徐𤊹《鳌峰集》卷十二有《茅孝若至闽诸同社邀集平远台赋别予方楚游未及预会追和八韵》、《仲秋五日安荩卿主社再集平远台分得八庚》等纪其事。据其《石仓诗稿》卷二十七《淼轩诗稿》,天启元年(1621),学佺除与自滇中归闽的谢肇淛有集会分赋外[80],又与商家梅、休宁吴拭、康仙客、包一甫等四人赴释超宗之招,入六度堂社,有《超宗上人建六度堂于支提说法台预招同志入社顷予与去尘、孟和、仙客、一甫共上人正满其数忻然有合因作五言古风送之还山予得社字》纪之。 这种现象,至启、祯间仍不见衰止。天启六年(1626)秋,拟迁陕西副使的曹学佺,因于所著《野史纪略》直书“梃击案”本末,被削籍为民;崇祯初,虽复起广西,不赴,故复家居近二十年,益得肆力于山林诗酒之事,招引四方宾客,与徐𤊹等所参与、组织的社事计有:崇祯二年神光寺之社[81],崇祯四年之菊社,崇祯五年至六年之洪江社(吴中文震亨尝预焉),崇祯六年之阆风楼社,崇祯十年之三山耆社(共王伯山、陈仲溱、陈宏己、董崇相、马歘、杨稚实、崔世召、曹学佺、徐𤊹九人,年皆七十以上),同年冬之梅社及崇祯十五年开社于三石亭等等(是年陈宏己、徐𤊹卒)[82]。 万历后期以来闽中文学之极盛,除了这个文人群体始终抱持一种自觉的集团意识,通过更加频密、壮大的社事张大闽诗外,与之前的时期相比,还在于充分利用这个时代更为开放的风气与更为发达的交流、传播机制,在与他地域文学互动中实现这种彰显闽诗的效应。从上述各种社事已经可以看出,就福州本地的社集而言,明显有相当多四方人士的加入,而令其突破地域的封闭性,且这些四方人士也已不再仅限于仕宦于此的各级官员,而有相当一部分是慕名而来专事交游、游历的文学之士。 陈衎《大江草堂二集》曾专门作过一篇《嘉客记》,相当自豪的声称:“闽中幅员虽隘,乃四方之客亦乐游之。”所记历数万历后期以来四方来郡中之士,计有:吴郡陈裸、吴郡彭城、清漳黄廷宝、蒲圻米良昆、新安吴拭、吴郡顾听、清漳陈翼飞、白下曾鲸、吴郡陈善、湖州茅元仪、嘉兴陈懋仁、西海艾儒略、宁波杨德周、毗陵过文年、吉安曾文饶、永嘉包厥初、新安吴道荣、金华龚玄、吴郡何温、惠州庄器、莆田陈瞻、南京朝天宫道士崔逸、嘉兴周文郁、台州女史胡莲、泉州蔡鼎、吉安曾弘、邵武李嗣玄、白下顾梦游、维杨李蘅等,以及前诸君来者沈从先(野)、钱叔达(行道)、柳陈父(应芳)、吴非熊(兆)、屠长卿(隆)、何无咎(白)、俞羡长(安期)等等,有数十人之众,在这份并不完全的名单中,不乏声闻遐迩的名士,甚至还有来自西洋的传教士。而这在很大程度上,又与这个文人群体在两都与他地域的努力经营是分不开的。 从全国的情形来看,正是自万历后期以来而至启、祯间,文学风尚、文学格局发生了比较大的变化,先后崛起的公安、竟陵所代表的楚派,正日渐侵蚀、取代后七子一派曾经是不可一世的势力,成为文坛新的时尚,甚至令深受王世贞影响的吴中地区风习亦为之一变。闽中诗人自邓原岳以下,亦因与公安、竟陵发生直接、间接的关系,在迎拒之间,或多或少地可以从他们身上感受到这股时代风潮的影响。当初如邓原岳,虽与袁宏道、江盈科为同年进士而有交往[83],但在文学创作与见解上尚未见有真正的交流或交锋;谢肇淛亦为袁、江同年进士,与公安派关系极深,尝于万历二十七年(1599)参加该派中坚组织的葡萄社活动,又与竟陵钟惺交好;曹学佺于万历三十七年(1609)以来,即与钟惺建立起某种联系,又约于万历三十八年访袁宏道于公安,虽不遇,却与袁中道建立交谊并曾同集赋诗[84]。至于林古度、商家梅、蔡复一,则以其完全追随竟陵,被公认为是“变闽而之楚,变王、李而之钟、谭”[85]者,闽中文人受竟陵派不同程度影响的,尚有如谢兆申、董应举、王宇、陈衎等人。尽管如此,至少作为闽中文人群体领袖的曹学佺、谢肇淛等,却能始终坚守闽派传统,坚守以“格调”为中心的复古主张。曹学佺早在任职南京时,就以“予郡趋风雅,骚坛有弟兄。文章近古则,轩冕薄时荣”[86]与同社徐𤊹等共勉,叶向高《曹大理集序》谓“大理诗刻意三百篇,取材汉魏,下乃及王右丞、韦苏州”,实为其毕生追求之守则,故不管其后来实际创作是否有钟惺批评的“浅率之病”[87],如朱彝尊还是认为,自明初至竟陵,诗凡八变,“闽粤风气,始终不易”,“若曹能始、谢在杭、徐惟和辈,犹然十才子调也”,而“能始与公安、竟陵往还唱和,而能皭然不滓,尤人所难”[88]。徐𤊹也正是在这个意义上,赞扬曹氏“维桑坛坫在,雅道赖君兴。”[89]谢肇淛同样坚执于此,其《漫兴》诗云:“徐陈里闬久相亲,钟李湖湘非吾邻。丸泥久已封函谷,怕见江东一片尘。”所强调的正是对闽派而非楚派的认同,据以抗衡时趋,故朱彝尊亦据此谓:“是时景陵派已盛行,而在杭能距之。”[90]而钱谦益早就断言:“在杭,近日闽派之眉目也。”[91]徐𤊹给友人信中的一段议论,可看作是对闽中文人群体面临新的文坛变局所取立场、姿态的一种总结,他说:“至于今日楚派聿兴,竞新斗巧,体不必汉魏六朝,句不必高、岑、王、孟,一篇之中,则之乎也者,字眼已居其半,牛鬼蛇神,令人见之缩项咋舌,诗道如此,世风可知。今吴人从风而靡,皆效新体,反嗤历下、琅琊为陈腐,总之学识不高,便为之蛊惑,独敝郡人稍稍立定脚根,毕竟以唐人为法。近亦有后进习新体者,众摒斥之,所以去诗道不远矣。” [92]如果说,万历前中期闽中文人主要是围绕着后七子一派而产生“影响的焦虑”,那么,现在自然是主要因公安、竟陵盛行而生此“影响的焦虑”,他们所采取的策略,便是“以唐人为法”而相抗衡,坚守复古传统,即有闽中“后进”倒戈而效新体,他们也是群起而相抵制,以保持“诗道”之不失。而在此“吴人从风而靡”、“ 独敝郡人稍稍立定脚根”的叙述中,我们尚可觉察到他们于当前这样的诗歌格局中,以唯有富有传统的闽中诗派能守持明诗正宗(亦即前后七子所发扬光大的诗歌审美理想)自任,那也意味着完成了闽中文学由十子开明诗风气之先,到嘉、隆以来渐与江浙、湖广鼎立并盛,再到此间天下正宗独在闽中这最后一个环节的塑造。 在创作实践之外,这个文人群体继续通过乡邦文学的搜辑、整理、诗歌总集的编纂,贯彻上述构建本地域文学的宗旨,最具代表性的,当属陈鸣鹤的《东越文苑》、曹学佺的《石仓十二代诗选》。其他如谢肇淛的《小草斋诗话》,虽是诗歌批评著作,其实也体现了他们这样的用意,马歘在撰于天启四年(1624)之《小草斋诗话序》中,即表彰其成就、申发其旨趣曰:“大都独抒心得,发所未发,而归宗于盛唐,以扶翼正始之音。”“万历之季,渐入恶道,语以唐音,则欠伸鱼睨;语以袁、钟新调,则拊髀雀跃。在杭是编,功固不浅。” [93]显然被用来作为针砭时俗、标持正始之音的一个文本。 《东越文苑》共六卷,陈鸣鹤纂成后,由赵世显编订并付梓,卷首有王稚登万历丁未(1607)五月序、赵世显同年二月序,则刊行当在是年。该编着录全闽唐神龙年间至明代隆、万间共五百四十一人,其中唐五代五十人,宋元三百八十五人,明代一百零六人,后死者不与。所谓“东越”,以汉武帝时封余善为东越王,故名。作为一种专门汇辑文艺之士的献征录,与之前《闽中正声》、《晋安风雅》相比,其收录范围不仅在时间上由有明一代扩大到唐五代、宋元,而且在地域上也由福州一地拓展至整个福建地区,这不能不让人联想到,这个时期闽中日益开放的特征,赋予了人们更为阔大的视野,因而要作更为全面的检讨。其编纂动机或宗旨,据赵世显《东越文苑序》所述:“东越自隆、万以来,才儁豪英,项背相望,若贾、马、班、杨之撰述,汉、魏、晋、唐之诗章,钟、王、褚、欧之书法,靡不兼总精诣,令人耳而目之,咸如标绮错绣,玄黄互施,眸眩而心醉,盖文之盛极矣。迩来稍可异者,公车之业右淫艳而薄雅驯,笃古之英尚浮夸而尠实际,闾井之俗贵耳目而贱身心,骛诡奇而轻朴茂,倡一和百,争相夸□,猥谓文在兹乎,庸讵知其流于靡而畔于道,则斯文之蟊贼已矣!力挽而返之淳,庸匪吾侪之上务乎!噫嘻!犹幸有先哲之典刑在也。”虽说万历三十五年之际,竟陵派尚未在两都崛起,然隆、万以来,诗家厌薄七子拟古之弊而求变的风气正在形成,更何况公安树帜,势头正盛,故是着之编纂,除了搜辑散逸隐匿以存人外,仍被认为具有通过追索“先哲之典刑”而正视听、返正始之效用。至于吴中名士王稚登所撰《东越文苑序》,却是从另外一个角度来阐述此编的意义的。他说:“唐世尚风雅,风雅及五季而靡;宋世尚理学,理学及胜国而靡;元人虽欲以风雅易理学,然纤弱婉媚,亡当于作者矣,丰神不能什一唐与五季矣。爰及明兴,犹憎其眼,林鸿辈十子出,而后正始之音复振;郑继之狎主夏盟,中原诸人莫敢□□东越,无论五代、宋、元,即唐之数子并驱争光,未知牛耳竟入谁手;其在今日,久而愈盛,若椒聊瓜瓞,然祖十子而祢郑君,安可忘所自耶!”这样一种史的线索的梳理,与前举徐熥之论颇为相近,无非是欲在突显今日闽中文学继十子、郑善夫而再盛的同时,再将之与“唐世尚风雅”串接起来,以示正脉之所在;而这当中,又有自李、何以来日益发生变化的价值观念相支撑,那就是诗古文辞与经术孰者为重的问题,如他在是序中批判的:“国朝重制举、蔑雕龙,竞一时之荣,忽千秋之业。”这样,随着文学权力的下移,此中士人由原来以“道南理窟”自豪转而以风雅之事自任的合理性与价值就显现了出来,闽中文学之盛,特别是由广大低级功名获得者及布衣之士共襄盛举之于这个时代的意义亦因此得以昭示。从陈鸣鹤在该着卷六徐熥传下一段“传论”,谓:“明之初兴,士以古文辞称者,皆得起家自效,以故学者多遵其业。熙宁(按:宁,疑为“宣”之误)之后,独以制艺而[幻],排比软语,则古道废矣。及郑善夫起而倡之,傅、高二子以布衣为公卿上客,名传于后世,于是士乃喟然叹,复修千秋之事。余择其尤雅驯者论之。”我们可以看到,王稚登所论,可谓得其旨哉,故王氏于上序结尾又以一言以蔽之:“且欲东越人义高,不独文苑盛,尤能重布衣也。” 曹学佺《石仓十二代诗选》,共《古诗选》、《唐诗选》、《宋诗选》、《元诗选》、《明诗选》五大部分组成,《古诗选》包括汉、魏、晋、宋、齐、梁、陈、隋八代,合之以下四种四个朝代为“十二代”。其中《古诗选》13卷,《唐诗选》110卷(其中《拾遗》10卷),《宋诗选》107卷,《元诗选》50卷,各种书目着录皆同,唯《明诗选》卷帙浩繁,随编随刻,各种目录着录有较大差异(总卷数在900卷以上),今国内各大图书馆所藏亦非全帙 [94]。作为规模如此宏大的通代诗歌总集,虽然已非局限于福建一地,却仍然可以看作这个时代的闽中文人在日益开放的风气下,以一种更为阔大的视野与胸怀,通过这样一种批评形式,在已经发生变局的启、祯文坛,在钟惺、谭元春编选的《古唐诗归》已风行天下的形势下,宣示自己的文学主张,夺取引领风尚的话语权,发挥其守持复古的堡垒作用,进一步显示闽中文学的实力与地位,故其预期的效应自然要比前中期的那些闽中诗歌选本大得多。据其《宋诗选》自序:“夫诗自汉魏而下,以至晋宋、六朝、三唐,予在金陵时阅选再四,缮写成帙。旋佚去,予亦不之问,有暇乃更选。”知在任职南京期间,已萌生开展这一重大工程的念头并已着手准备。据前所述,曹学佺由户部主事左迁南大理寺正在万历二十七年,则诸如此类的阅选工作当自是年以后启动,可以说经过了一个相当漫长的酝酿、准备阶段。又根据此集诸选曹氏所撰自序的时间,《古诗选》在崇祯四年(1631)清明日,《唐诗选》在崇祯四年立夏日,《宋诗选》在崇祯三年(1630)八月初一,《元诗选》在崇祯三年十月初一,《明兴诗选》在崇祯三年十月十五,知诸选乃集中于这两年间陆续刊刻,则其编辑选定,当亦在天启六年(1626)削籍家居后数年间;而其选诗之底本,亦往往有赖于这个群体的友人之收藏,如其宋元诗选,即合徐𤊹、谢肇淛、林懋礼三家所藏之书而选编 [95];并且如徐𤊹还提供了自己相关的选诗 [96],此可证实这项重大工程获得这个文人群体的共同关注与帮助。《明兴诗选》,即所谓《明诗选初集》,所收大致为成化以前的诗人;而自崇祯四年以后数年间,当继续按计划选编成次集以下明诗诸选及续集,如其《明兴诗选》自序中所说的:“然此其初集也。引之而成、弘,为次集;引之而嘉、隆,为三集;引之而万历,为四集。”然而,结果在事实上所收录的作家作品,在数量上远比他预计的要庞大,四集所收,虽已有隆、万间作者,然至五集所录以后七子一派为主,嘉、隆以来作者仍未网罗殆尽,六集所收诗人,亦才至万历中期。由于明诗实为其搜辑编选之用力所在,与所选前代诗相比,更首先要求以人存诗,且时代越近,越注意探颐索隐、剔粹搜奇,故卷帙也就越来越多,不仅有七集、八集(所录作家基本上已至万历中后期),有续集至续六集,据《啸亭杂录》所录礼邸藏本,尚有他本所不载之九集、十集,此外还有按地域编纂的《南直集》、《浙江集》、《福建集》、《社集》、《楚集》、《四川集》、《江西集》、《陕西集》、《河南集》等等,情况相当复杂,具体刊刻时间亦不明。有关研究者据版刻及编纂体例等异同情况推测,在曹学佺原定编纂计划中,可能并无编选续集与地方集的设想,唯其在相对集中地编刊完六集之后,仍有大量未选之诗,故以续集的形式将这些诗人的作品缀于相应正集之后;又各地声名较着的诗人已被网罗入选后,因篇幅所限,仍有不太著名的诗人诗作未被选入,故再以地方为单位予以辑录 [97]。这样的推测,我认为是合乎情理的。至于这些选集的刊刻,当如郑振铎先生所言,是“随得随刻” [98]。恰恰是这些地方集,不仅明人诗作散佚者赖以保存,而且亦有助于我们按照当事人选录的实际情况来认识各地域文学影响、消长的格局。至于其中《社集》、《福建集》及有的目录着录的《闺秀集》,所录范围并不局限于福州一地,称“同社”者亦不例外;较之其他地区的选集, 《福建集》卷帙最富,有九十六卷,另《社集》亦有二十八卷,而人文传统丰厚的《南直集》三十五卷,《浙江集》五十卷,其他地区则均仅在五卷以下,这虽有取资便利的原因,但也可据以说明作者心目中闽诗的地位。 曹学佺的选诗标准,自然以“风雅”为准则,与陈鸣鹤的标榜一样,“选其雅驯者” [99],既强调“予犹知乎乐与诗之正,又知乎代与体之变”(《古诗选序》),又强调“皆与法合”(《唐诗选序》),这与高棅《唐诗品汇》的核心批评观念,所谓“诚使吟咏性情之士,观诗以求其人,因人以知其时,因时以辩其文章之高下、词气之盛衰,本乎始以达其终,审其变而归于正” [100],确可以说是一脉相承的,而高棅审其代与体之正变的标准,亦无非是在音律、体制、法度。故曹学佺在《唐诗选序》中,批评了自唐、宋、元及本朝如《诗删》、《诗所》、《唐诗类苑》、《诗归》等诸多诗歌选本,却独首肯高棅之选曰:“是故高廷礼之目唐诗而曰初曰盛曰中、晚也,实本于唐代之递降,而诗亦随之者也;故其所选诗,而前后无以易之者也。”由此即可窥见其宣示的文学主张,正出于他们所构建的闽中诗派的传统。有鉴于此,如四库馆臣虽亦觉得“所选卷帙浩博,不免伤于杂糅”,但仍认定“所去取亦大都不乖风雅之旨,故尤胜贪多务得、细大不捐者” [101]。 四、结语 关于作为一种地域性流派的明闽中诗派或晋安诗派,自从钱谦益指出:“余观闽中诗,国初林子羽、髙廷礼以声律圆穏为宗,厥后风气沿袭,遂成闽派。大抵诗必今体,今体必七言,磨礲娑荡,如出一手。” [102]清代批评家基本上声口如一,如周亮工《书影》曰:“闽中才隽辈出,彬彬风雅,亦云盛矣。第晋安一派,流传未已,守林仪部、高典籍之论,若金科玉条,凛不敢犯,动为七律,如出一手。”朱彝尊《静志居诗话》曰:“闽自十才子后,惟少谷小变,而髙、傅之外,寥寥寡和。若曹能始、谢在杭、徐惟和辈,犹然十才子调也。”《全闽诗话》卷九“黄任”条曰:“闽人户能为诗,彬彬风雅,顾习于晋安一派,磨礲沙荡,以声律圆稳为宗,守林膳部、高典籍之论,若金科玉条,凛不敢犯,几于‘团扇家家画放翁’矣。”虽是一种相当清醒的反省,却确然见证了一个守持传统、特色鲜明的地域文学的存在。而根据上述对于万历间福州文人群体相关文学活动的考察,我们得以证实,这样一种地域文学的形成,其实是此间这个文人群体自觉构建的结果。所谓地域文学,可以理解为历史地形成的人文地理区域中的文化成员,因其地缘关系而构拟的文学想象共同体。这个地缘的文学想象共同体构建之所以出现,除了因城市经济发展而令地域社会重建的共同背景,还有一个文化、文学后起发展地区的士人一种强烈的现实关怀,故他们奉十子为晋安诗派之祖,实在是应对都中文坛及吴越地区由后七子一派所造成的“影响的焦虑”的一种策略,也是在后来据以抗衡公安、竟陵之楚风的一种武器,意在通过重塑十子开李、何之先的文学史序列,树立福建文学的地位,由此建立的本地域文学系谱,也是为了在突显自己所在地区的文学发展势头与实力的同时,标举隆、万之后明诗正宗在闽的意义。 这一时期福州文人群体对本地域文学的自觉构建,还引发我们思考这样一个问题,那就是随着这个时代社会形态发生的某些变动,这种地域文学的塑造所具有的通过文化权力导引社会价值观念转换的意义。史学界一般将明中期以来开始形成的缙绅阶层,视作是地域社会重建的标志。这个缙绅阶层,包括乡居的休退职官员,具有终身资格的举人、生员等中低级功名获得者,因世族荫荐而享有与上述身份者同样的优免税役特权者等等,他们成为地方社会的支配阶级。而从上述闽中文人群体的身份来看,作为地域文学的担当主体,他们恰恰属于这样的缙绅阶层。有研究者已经通过对这个阶层如何左右乡党舆论、成为乡评公愤意识的代言人等精神性层面的分析,将研究的注意力由政治、经济的统治者,转到地方社会的文化、道德统治者这一面 [103],这意味着他们所获得的文化权力受到关注。不过,根据上述闽中文人群体在构建本地域文学时,有意将“一时之荣”的经术与“千秋之业”的诗古文辞对立,引以自豪的乡邦文化不再是所谓的“道南理窟”,而是扬搉风雅之事实,我们应可看到这种文化权力之中还蕴涵有一层转向,即作为精神层面内核的价值观念,已渐由传统的道德学问向表现私领域生活情态与趣味的文艺事业转移,他们通过文学社集与诗文、戏曲等创作、鉴赏活动,乃至鉴藏、出版等种种环节,宣导一种新的审美趣尚与生活方式,相对独立地发展自己的文化品格,这种变化及其意义是我们尤须注意的。 注释: [1]《闽中正声序》,《西楼全集》卷十二。 [2]《晋安风雅序》,《幔亭集》卷十六。 [3]《明史•王世贞传》。 [4]魏宪《百名家诗选》卷二十五“范承谟兄弟”小引。 [5]《徐兴公尺牍》(抄本)。 [6]袁表,字景从,嘉靖三十七年乡贡,历官中书舍人、黎平太守。卒年五十七。有《逋客集》。赵世显,字仁甫,闽县人(按:据清《侯官县乡土志》卷三“耆旧录内编二”所录,则为侯官人)。万历十一年进士,官池州府推官。有《山居》、《阙下》、《入蜀》诸集。林世吉,字天迪,闽县人。燫之子。万历中官生,官户部郎中。有《丛桂堂》诸集二十卷。王湛,字汝存,闽县人。万历中岁贡。有《王生诗》。吴万全,字子修,侯官人。万历元年顺天乡贡第五人,历官知县。有《玉鸾》诸集。以上均见《晋安风雅》卷首《诗人爵里详节》。 [7]陈仲溱为陈益祥所撰《履吉先生行状》曰:“廉访使天目徐公中行好谈诗,兄善汉魏盛唐诸体,徐引为布衣交,而陈履吉之名震起,日与袁太守表、赵司理世显、林民部世吉、王文学湛为玉鸾社。”(《采芝堂文集》卷首)陈益祥,字履吉,侯官人。万历中监生。有《采芝堂文集》等。又《福建通志》卷五十一《文苑》袁表传载表“与张邢部炜、马参军荧相赓和。”《晋安风雅》卷首《诗人爵里详节》:“张炜,字德南,闽县人。元秩之孙。嘉靖三十四年乡贡,历官南京邢部郎中。有《江干》诸集。”《千顷堂书目》卷二十四“嘉靖乙卯科”录张炜《江干集》五卷,又《操缦集》五卷,又《翼雅集》五卷。马荧,字用昭,户部尚书马森子。《闽中理学渊源考》卷四十五“马森”:“子荧、歘。荧,字用昭,以父荫为南京都督府都事,雅善文辞;歘,贡士,能诗。”畲翔,字宗汉,莆田人。嘉靖三十七年举人,官全椒知县。由其《薜荔园诗集》卷一《赵仁甫邀登越王山同王汝存、马从甫、林天迪赋》,卷四《秋夜集王汝存宅同赵仁甫作》、《赵仁甫招饮平远台》、《集天迪丛桂堂呈仁甫、汝存、子修》、《同仁甫、汝存、天迪登乌石山》等,可证其在诗社中颇为活跃。 [8]赵世显《芝园稿》卷十二有《重结玉鸾旧社》诗。 [9]据《逋客集》卷二《阁直春日雪……乙酉腊月廿一日也》、《奉册使周崇二藩礼成志喜岁癸未六月也》,知袁表万历十一年、十三年皆在京任中书舍人;钱谦益《历朝诗集小传》丁集上《袁知府表》甚至记其“万历初,授中书舍人”。据其传,此后转户部郎,出为黎平太守,病免。《贵州通志》卷九《营建》记其万历十八年在黎平知府任上。知至迟于万历十年后,当一直在外仕宦。而据徐𤊹《鳌峰集》卷十三《挽袁景从先生》,知其卒于万历二十一年(1593)。 [10]《赠王汝存》,《薜荔园诗集》卷四。 [11]《赵仁甫邀登越王山同王汝存、马从甫、林天迪赋》,同上卷一。 [12]《叶古厓集序》,《郑少谷先生全集》卷十。 [13]高棅《唐诗品汇总叙》,《唐诗品汇》卷首。 [14]见胡应麟《熊茂初、蔡伯华、袁景从招集刘仲修园亭》,《少室山房集》卷六十。 [15]参见王世贞《赵处士东衢墓志铭》,《弇州山人四部稿续稿》卷九十一。 [16]参见王世贞《锁园同声录序》,《芝园稿》卷首。又赵世显《芝园稿》卷十四有《集王元美燕喜堂》,卷十七有《酬王元美司马》。 [17]王世贞《锁园同声录序》,《芝园稿》卷首。 [18]《赵仁甫孝廉来乞其父墓文留山园少时赋此志别》,《弇州山人四部稿续稿》卷二十二。 [19]吴国伦《香雪斋诗草序》,《芝园稿》卷首。 [20]参见徐氏《闽中十子诗序》,《天目先生集》卷十三。 [21]林文俊《方斋存稿》卷五《寿谦庵髙公序》:“公为提学木轩之孙,孝子惟一公之子。”《福建通志》卷四十三《人物》:“髙旭,字时旭,侯官人。宣徳癸丑进士,历吏、兵二科给事中。毎上疏,辄自焚其草。正统间提学江西,崇正黜浮,五年而教成。改江西按察佥事,莅官平恕,决狱明慎。景㤗初,徽歙盗发,力疾驰饶州,授所司以御备之。方疾,转剧卒。子均,字惟一,善,居䘮庐墓,有驯鹤巢鹊之异,弘治中诏旌之。” [22]《福建通志》卷五十一《文苑》。 [23]《四库全书总目》卷一六九“集部”《鸣盛集》条引《书影》语。 [24]以上均见《读李质庵稿》,《郑少谷先生全集》卷一。 [25]《西楼全集》卷十二。 [26]《康元龙诗集序》,《西楼全集》卷十二。 [27]《幔亭集》卷十九。 [28]如徐𤊹之子为陈价夫之婿,参见徐氏《祭陈伯孺元配周孺人文》,《红雨楼集》(抄本)。邓原岳娶林春泽女,参见邓氏《先考文岩府君行实》,《西楼全集》卷十五。 [29]参见《福建通志》卷三《山川》。 [30]《水明楼集》卷十三。 [31]《幔亭集》卷十九。 [32]郑宏译,刊载于《福建图书馆学刊》1991年第4期。 [33]谢肇淛《小草斋诗话》卷三所举述的则为:“陈茂才椿、赵别驾世显、林孝廉春元、邓观察原岳、陈山人仲溱、徐孝廉熥、熥弟𤊹、陈茂才价夫、孝廉荐夫、曹参知学佺、袁茂才敬烈、林茂才光宇、陈茂才鸣鹤、王山人毓德、马茂才歘、陈山人宏己、郑山人琰,皆先后为友,皆有集行世。”《徐兴公尺牍》中《复彭次嘉》曰:“若不肖所交游称同社者,则有邓参知原岳、叶相国进卿、陈民部勋、谢方伯肇淛、陈文学益祥、陈茂才价夫、孝廉荐夫、陈京兆一元、孙学宪昌裔、曹廉访学佺、马州倅歘并家孝廉熥,亦皆有刻集,多者二三十册,少者亦七八册,实海岳之精英、人中之麟凤也。” [34]邓原岳《答李廷烨东莞》:“自北归,一切酬应苦恼,计未得一日高枕卧耳。……不佞弟无似,与惟和兄弟及诸酒狂结一社于乌石山下,篇什不少,今且付梓,秋末可得成书……”(《西楼全集》卷十八) [35]参见徐熥《游山集序》,《幔亭集》卷十六。 [36]《东越文苑》卷六。 [37]参见黄绾《少谷子传》,《郑少谷先生全集》卷首。 [38]曹学佺《郑少谷先生全集序》曰:“初郑继之先生有集刻于家, 其传不广。邓汝高为浙江监兑,惟取其诗稍裒选之,刻于湖州。”(《郑少谷先生全集》卷首) [39]参见徐𤊹《郑少谷先生全集序》,《郑少谷先生全集》卷首。徐熥所辑,有《少谷山房杂着不分卷附录一卷》单行,为徐𤊹抄本,有徐𤊹跋。《经世要谈》亦有单行一卷,四库全书所收为编修程晋芳家藏本。 [40]曹学佺《郑少谷先生全集序》,同上。 [41]参见朱彝尊《明诗综》所引。 [42]《小草斋诗话》卷三。 [43]参见邓原岳《康元龙诗集序》,《西楼全集》卷十二。 [44]参见徐熥《晋安风雅序》,《幔亭集》卷十六。 [45]邓原岳《闽诗正声序》,《西楼全集》卷十二。 [46]谢肇淛《邓汝高传》,《西楼全集》附录。 [47]《祭徐孝廉惟和文》,《西楼全集》卷十六。 [48]《赠陈价夫、荐夫》,《幔亭集》卷二。 [49]《贻陈汝翔》,同上。 [50]《采芝堂集》卷十四。 [51]参见郭柏苍《柳湄诗传》,《全闽明诗传》卷三十三。 [52]见《千顷堂书目》卷三十一着录。 [53]参见陈荐夫《晋安风雅叙》,《晋安风雅》卷首。 [54]《列朝诗集小传》丁集下《邓副使原岳》。 [55]《晋安风雅叙》,《晋安风雅》卷首。 [56]《芝园稿》卷首。 [57]参见陈荐夫《晋安风雅叙》,《晋安风雅》卷首。 [58]参见陈田《明诗纪事》甲签卷三“张以宁”,上海古籍出版社点校本第104页。 [59]《四库全书总目》卷一百七十六“《半洲稿》四卷”条。 [60]传见《福州府志》卷六十《文苑》。 [61]《幔亭集》卷十六。 [62]《西楼全集》卷首。 [63]《邓汝高诗序》,《苍霞草》卷三。又见于《西楼全集》卷首,作《搔首集序》,文字略有异同,“十子首辟颛蒙,李、何引而愈昌”一句,“李、何”原作“继之”,所改当有深意。 [64]《艺苑卮言》卷五。 [65]参见光绪《漳州府志》卷二十九《人物》;黄以升《谢兆甫集序》,《蟫窠集》“序一”。 [66]《全闽明诗传》卷三十五引《兰陔诗话》曰:“严长(许樵)与同里吴元翰、张隆父、林希万、黄汉表、卢元礼、高彦升、陈肩之、林彦式诸君结北山诗社。” [67]见曹学佺《郑辂思招入霞中社》,《石仓诗稿》卷十三《天柱篇》。 [68]参见曹学佺《陈大理诗序》,《石仓文稿》卷一。 [69]有关万历晚期以来以福州为中心的闽中社集情况,已有闵丰《万历晚期闽中诗人结社研究》作了相当有益的调查、考述,为浙江大学2004年硕士学位论文(指导教授:周明初),未刊,可参看。 [70]参见《福建通志》卷六十二《古迹》。 [71]《全闽明诗传》卷二十七记曰:“万历癸卯,(赵)世显集郡人于福州东之桑溪修禊,隶书题曰:‘郡人赵世显、王昆仲、陈仲溱、陈价夫、马歘、王毓德、徐𤊹、袁敬烈、王宇、曹学佺、王继皋、郑登明、高景、林光宇、康彦扬、黄应恩会觞于此。’” [72]参见徐朔方《臧懋循年谱》“万历三十四年丙午”条所系及相关考证,《晚明曲家年谱》第二卷,浙江古籍出版社1993年版,第469页。 [73]谢肇淛《后五子》,《谢工部集》卷六。 [74]亦谢肇淛诗,转引自《静志居诗话》卷十六《谢肇淛》。 [75]李光缙《与门人蒋于鼎书》,《清源洞文集》卷六。 [76]《林茂之先生挂剑集》卷首王士祯序。 [77]《小草斋文集》卷五。 [78]《列朝诗集小传》丁集下《曹南宫学佺》。 [79]参见市原氏该年谱“万历四十三年乙卯”、“万历四十四年丙辰”谱。 [80]如《九日石仓登高喜谢在杭自滇中迁粤西宪长至各赋五言古风分得屑字》、《重阳后十日郑孟麟招集谢在杭积芳亭兼送顾世卿、陈季琳奉使还朝》等。 [81]按:据曹学佺《石仓全集》之《赐环篇》卷之下,有《七夕陈泰始招集神光寺观乐共赋五言古体》、《中秋后一日开社神光寺赋得今日良宴会分微韵》,诗作于崇祯二年,知为是年事。 [82]以上可参看闵丰《万历晚期闽中诗人结社研究》第13-14、19-20页,市原亨吉《徐𤊹年谱稿略》“崇祯十年丁丑”、“崇祯十五年辛巳”谱。 [83]其《西楼全集》卷七有《答江廷尉进之》、卷十八有《答同年袁六休》。六休为袁宏道号,三人皆万历二十年进士。 [84]《石仓诗稿》卷二十一《雪桂轩草》有《三月三日同喻叔虞、袁小修、夏道甫集章台寺修禊》。 [85]《列朝诗集小传》丁集下《谢布政肇淛》。 [86]《寄同社徐兴公诸子》,《石仓诗稿》卷一《金陵初稿》。 [87]钟惺《与谭友夏》,《隐秀轩集》文往集。 [88]《静志居诗话》卷二十一《曹学佺》。 [89]《喜曹能始到家》,《鳌峰集》卷十。 [90]《静志居诗话》卷十六《谢肇淛》。 [91]《列朝诗集小传》丁集下《谢布政肇淛》。 [92]《复彭次嘉》,《徐兴公尺牍》。 [93]《小草斋诗话》卷首。 [94]关于此集的详细情况,可参看朱伟东《〈石仓十二代诗选〉研究》,复旦大学2000年硕士学位论文(指导教授:陈广宏、郑利华),未刊。 [95]参见曹学佺《宋诗选》自序。 [96]如《明诗次集》卷七十八《梅庵集》附“连江林景清诗”,曹学佺所撰跋语即谓:“兴公既裒选之,予再加删润,合为一帙,庶见阐幽之意云。” [97]见朱伟东《〈石仓十二代诗选〉研究》第22页注3。 [98]《西谛书话•劫中得书记》“《石仓十二代诗选》”条。 [99]《明诗次集》卷七十八《梅庵集》附“连江林景清诗”跋语。 [100]《唐诗品汇总叙》,《唐诗品汇》卷首。 [101]《四库全书总目》卷一八九“总集类四”《石仓历代诗选》条。 [102]《列朝诗集小传》丁集下《谢布政肇淛》。 [103]参见坛上宽《明清乡绅论》对于宫崎市定、酒井忠夫、森正夫于缙绅阶层从精神层面着论的评述,载刘文俊主编《日本学者研究中国史论着选译》第二卷,中华书局1993年版,第471-476页。 (责任编辑:admin) |