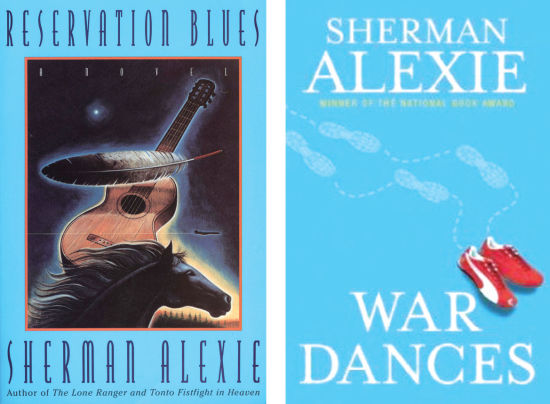

谢尔曼·阿莱克西  《保留地蓝调》英文版 《战舞》英文版 谢尔曼·阿莱克西(Sherman Alexie,1966-)是美国本土裔作家中的新生力量,被《纽约客》称为“美国小说的未来”。他兼具诗人、小说家、剧作家、电影制作人等身份,作品与流行文化结合紧密。他的长篇小说《保留地蓝调》获得了1996年美国图书奖;诗歌和短篇小说集《战舞》获得2010年福克纳笔会小说奖。 阿莱克西将诗歌视为创作重点,第一部诗集《奇幻舞蹈之事:故事与诗歌》广受好评,同年出版另一部诗集《我要偷马》,两部作品揭示了当代印第安人的生活挣扎和困惑,同时阐释了诗人的诗学态度。诗集《黑寡妇之夏》《一根棍子之歌》等依然贯彻之前的诗意风格,体现了多视角叙述及幽默表达,在重塑读者对 印第安文化的理解上效果明显。 阿莱克西也是优秀的诗歌表演家,作品具有强烈的表演性,不少通常无法入诗的表述在他的诗歌中频频出现。诗人认为诗意并非超凡脱俗,它现实具体甚至看似浅显,是情绪的载体。他传达愤怒和愁闷更加直接,或许会被人诟病在诗意上含蓄不足,但诗人却将作品视为“奇幻舞蹈”,是身体、情绪、精神的舞蹈,是 更为畅达和彻底的表达。 不少学者认为阿莱克西逐渐卸除了展现族裔文化和传统的负担,着力将叙事、形式创新和抒情巧妙结合。细读他的诗歌,读者会感觉到直接的口语表达并无陈词滥调的平庸,倒有举重若轻的意味。阿莱克西一直强调族裔身份的差异,认为非本土裔作家关于印第安人和文化的表述带有优势、权力、殖民主义的感受。因 此他的诗歌首当其冲地想揭开美国民主的虚妄。 阿莱克西的诗歌带有较强的述行特点,即词汇和诗句能产生某种行为效果,诗人和读者可以共同参与其中。“西方文明介绍”一诗的诗歌标题像知识普及,内容却是戏剧化的故事叙述,读者仿佛跟随诗人在西班牙海边的围城里参观,看到诸多废墟,慢慢聚焦到一所破落教堂,那里只剩墙面和一间叫不出名的屋子。 视线再转移,教堂外墙上有一只金属篮筐对着大海,“我以为它是用来游戏的”,“直到本特解释说那篮筐曾装过敌军战士的/头骨,并用来/有效警示不许再攻击 教堂”。这个述行效果微妙有效,强烈影响了人们对文明的认识,情绪转为惊愕中的倒抽凉气。试想,宗教是西方文明的核心,教堂是寻求心灵安宁之地,可海边的篮筐却被用来以骷髅头恐吓敌人,剧烈的想象反差和期待落差自然搅动读者的心绪。这里的目标读者是本土族裔内外的,也是西方文明内外的,无论是文明内的归属 者还是文明外的探寻者,它激发的反思动态各异,西方文明的裂口被撕开,稳固的认识被动摇,诗意由此产生。 有学者以阿莱克西的诗句对其进行概括:“生存 = 愤怒 × 想象”,他的诗意就是在质疑愤懑的情绪表达中发挥想象力,让两者的结合产生最大的效应,从而促进族裔文化的发展和自新。人们会有这样的疑问,如果族裔诗人中背负太多社会责任,以艺术形式表达强烈诉求和情绪,是否会牺牲诗歌的艺术价值?是否从某种意义上扭曲了诗意?诚然,政治是文化保存和复兴的重要途径,这 对于政治意愿和自由长期受压抑的美国印第安人而言尤甚。因而本土裔诗人的作品从创作意图和诗人情感出发,无法忽略或绕过政治目的,甚至时常是诗歌的核心信息。面对文化断层、身份危机、生存困惑,诗人必然会通过诗歌途径寻求文化保存和传统反思。本土裔诗歌自然沿袭了口头吟唱风格,情感的直抒胸臆及述行特征本 身即本土裔诗歌的重要特点。阿莱克西身兼诗人及表演歌手,同时汲取西方经典诗歌的形式,与部落传统相结合,突出特有的诗意风格。他甚至以兼容并蓄的结合方式,表达出印第安文化对西方传统的利用,并发出质疑:究竟是谁影响了谁? 关于影响问题,有人曾尖锐指出,“最近30年来学术上的革命转向是侧重社会学和历史学研究……可是这一过程的负面影响在于,这些转向也削弱了学 者对于诗学、韵律、技巧等的关注。正如特里·伊格尔顿所言,‘作品的文学性被忽略了’”。但阿莱克西的诗歌因其独特的语言节奏以及重复、平行、倒转等运用,充分汲取了韵律、节奏、对位、谐音、标点、跨行连续等诗歌技巧,与情绪表达形成强烈共鸣,将诗歌的声音效果强化,一定程度打消了族裔作品轻诗学重政治 的负面批评。 以诗集《脸》中的诗歌“痛苦呼唤我们关注世间万物”为例:诗题巧妙变奏与引用了美国当代诗人理查·威尔伯的诗句“爱呼唤我们关注万物”,可现实生活中的印第安人更多痛苦体验。诗人以一个身处五星级宾馆浴室的男子为叙述者,困惑不堪的“我”“望着那蓝色的电话/在五星级宾馆的浴室中。/我想该给谁 打电话?”此后一连串的身份令人迷惑:水管工、直肠科医生、泌尿科医生、牧师……这些英文单词之间有不同节奏和韵律关系,既有押头韵的短促,又有尾韵上的擦齿音,在朗读感受上更突出“痛苦”;这些身份都有微妙的用意,通过想象即可猜想这个身处五星级宾馆的人其实困境重重,他似乎无奈地逃避自己的家,因绝望 而任性,家中也许水管爆裂,而他或许酗酒成性,陷入健康困境,常常得看肠胃道疾病,生活放任或许也造成泌尿系统的疾病,牧师更是他困惑重重的宗教信仰和道德告解需要求助的人。诗歌简洁含蓄地道出诗句外的丰富内容和复杂情感。随后问题来了。“我们中谁能有幸并最该/头一个被拨打?”痛苦中寻找的诉求对象真是有幸吗?此处呼应着诗题,而“我”挑选的是父亲,之后一个跨行连接,情绪似乎来了个大回转,表述的停顿和转折恰恰暗示了“我”与父亲长期不沟通和情感缺 失。可更大的回旋转折和意外在于,接电话的是母亲,当“我”表示要与父亲对话时,母亲“喘息着”,而“我”这才想起父亲(跨行连接)“已经去世近一年”。 诗意的感动在于普遍情感的共鸣,儿子自觉冒犯,而母亲一句“没事的”,“我今早为他泡了一杯速溶咖啡 / 就留在桌上—— / 就像我,嗯,二十七年一直如此—— / 我都没意识到做错了 /直到今天下午”。亲情和思念、故人的缺席和生活的悲凉等,都尽在不言中。这段电话中的母子对话,以诗歌节奏和结构加以凝练,不断揭示隐藏其中的故事:儿子生活中诸多失意,母亲难以走出曾经的失落,而贯穿诗歌始末的拍着翅膀的天使,就在情绪的缓缓释放中,显得突兀冒失。这高高在上的天使,“等我们歌颂忘却 / 而后用冰冷的翅膀拍打我们的灵魂”。冷静的理性干涉着人们独特的认知,忽略个性化的需求,提倡放下包袱的忘却。这里似乎隐喻着美国文化对族裔传统的态度,殖民主义对被殖民者或传统失落者的思想征服。诗歌最终句为:“这些天使让我们背负压力失去平衡。/这些可恶的天使骑在我们头上。/这些天使,不断堕落,诱 惑我们/拖着我们,折磨并祈祷我们入土。”诗人的情绪表达抵达高潮,冷酷的现实生活和个人的历史记忆发生冲突,正如阿莱克西曾说过的,“最微小的痛苦 / 也能改变世界”,他诗歌中不断反复的节奏、有规律的语言和抑扬顿挫的句式,都让痛感呼之欲出,这一诗意特征存在于诗人的众多诗作中,它强调这样一种洞见: “这些微小且巨大的痛苦就是美国印第安人的现实,也是21世纪世界的现状。” 从阿莱克西的诗意表达可见,被外界赋予、期待,甚至强加的价值是令人愤懑的,诗人坚持好的艺术作品并不出自文化同化,而是来自独特的文化语境。个人生活必然有烦琐、平凡的部分,但它们毫不阻碍诗意的想象和反思。他的诗歌更关注对个人的理解和对特定细节的揭示。何为美国印第安人和文化?它绝不是人 们心中旧有的理解,也不是谁能典范代言的事物,它的发展和变化超过了人们的想象和理解。人们原来普遍理解或接受的浪漫化概念,即对印第安部落神话、传统和生活习俗等传奇和浪漫处理,恰恰是阿莱克西竭力消解和批判的。 诗人强调的真实就在平凡的生活中,也在读者的理解中。阿莱克西的诗歌从不给予答案或概念,有些甚至是细节中延伸的问题,拖曳人们走出接受和理解的藩篱。以诗歌《自“动物寓言集”》为例,诗歌一开始平淡无奇:“母亲寄给我一张她和父亲的/黑白照片,大约摄于/一九六八年,旁边还有两个印第安男 人。”此后的母子电话对话稀疏平常:“‘这些印第安人是谁?’我打电话/问她。/‘我不知道。’她说。”母亲为何寄给他这样的照片,更诧异的是,父母身边还有两个陌生印第安男人。母亲的回答是“不知道”,困惑进一步加深。儿子并没有问母亲寄照片的原因,却转而以具体的描述结束了全诗:“其中一个陌生印第安 男人正/指着天空。/在他们上面,是一只鸟形状就像/一个问号。”这个问号在所有人心头划过,没有答案。题目“自‘动物寓言集’”再次出现在人们脑海,就 像毫无关联的细节。一位学者指出,“阿莱克西反向运用了诗意陌生化的策略,将陌生事物‘熟悉化’,让美国本土裔文化变得熟悉和集中”。诗中展现的一切都像是日常生活中最熟悉的事情,但这些熟悉的东西却让读者疑惑,揭示的恰是我们从未有过的经历,这正是一种反陌生化策略。 诗人不给予答案,问题就没了着落,可由此延伸的意义或猜测却在延宕。可能的猜测会无穷变幻,但有一点是不变的,即照片引发的印第安男人的疑问,以及他们头顶上问号鸟的怪异形状。再跳脱一些,诗题中的“寓言集”本身就在揭示一个象征体系,仿佛喻示着这个各司其职、各就其位、各有文化象征标签的世界 的荒诞不经、毫无逻辑。诗意就在这样的推测和胡思乱想中渐渐发生,我们仿佛也成了那两个印第安人,最后只能指着天空中的那只形状像问号的鸟儿,成了无数疑问中必不可少的那一个。 读者逐渐认识到,能够入诗的内容其实就在点滴的平凡中,而我们常常将之忽略遗忘。诗意就是生活磨砺中的领悟和想象。诗人并不凌驾或超越读者,诗意的传达就是平等的交流,愤懑质疑的表达源于彼此的信任。阿莱克西始终保持幽默、诙谐的态度,不哭诉着求可怜,不放低姿态让人同情。他坚持自己“局外人中 的局外人”身份,不试图代言、解释、界定文化,只是率直地传达自己的理解和疑问。由此,我们强烈体会到诗歌在人际关系和力量转化中的意义,感受到诵读和倾听之间的情感互动。 (责任编辑:admin) |