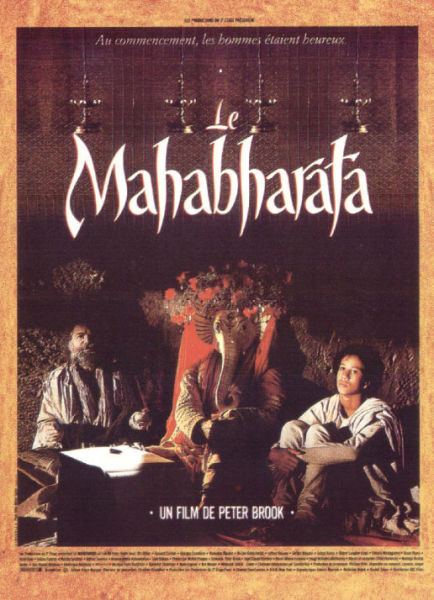

彼得·布鲁克  《摩诃婆罗多》戏剧海报 自从近几年彼得·布鲁克的作品《情人的衣服》《惊奇的山谷》相继登陆中国以来,我很疑心他会在国人的蜂拥“谬赞”之下变成一件“皇帝的新衣”。布鲁克不需要“加冕”。我们要问的是自己对他和他的作品究竟了解多少,我们需要追溯的是,布鲁克“看见”的是怎样的戏剧空间和观念空间,以及由此真正触发的无界辐射和思想探求。 众所周知,彼得·布鲁克是“空的空间”戏剧学派创始人。尤令我感佩其卓越才华与智慧的,是布鲁克导演的非室内剧场的泛环境空间作品,它们强烈释放着神性与人性的互照之光,呼应着中国人所言的天人合一的旷达境界和生命礼赞的空灵气象,人类的生存景观、生命状态和诗性咏叹,在粗朴与神圣、复调与纯粹里和谐无间。 我们面前的门都向我们敞开着 1971年8月,布鲁克与来自12个国家的艺术家合作,在伊朗设拉子艺术节上推出了惊世之作《奥格哈斯特》。演出不仅在于现场观看本身,也在于趋往废墟“剧场”的路上。想象一下,从设拉子到波斯波利斯,得乘一个小时的汽车,旅途上风景迁变:炎热的天气、崎岖的道路、飞扬的尘土、游走的驴羊、背粮食的农民、黑眼睛的孩子、面纱下的少妇……演出之前的活布景、活空间成为观剧体验不可或缺的过程,真切的风土人情引诱着观众不断走进东西方历史与文明碰撞的场域,峰回路转,波斯波利斯迎面而来! 波斯波利斯曾是波斯帝国首都,虽历经2500年风雨销蚀,但其精美沧桑的遗址仍无声诉说着波斯帝国的繁盛一时。《奥格哈斯特》的演出空间就设在废墟顶处的慈悲山上。演出从黄昏月出直到次日清晨。盗火之神普罗米修斯整夜被锁缚于顶峰,每处悬崖上都立着演员,男女之间的吟诵宛若遥相“对歌”。布鲁克在这种格局中接通的是古希腊戏剧的神韵和气魄,也与中国古代戏曲、民间祭仪非常相似。 《奥格哈斯特》汲取了诸多东西方的文化资源,如古希腊罗马神话、波斯拜火教、东方传奇,从中提炼出文学母题。除了普罗米修斯的盗火悲剧,其中还涵括了暴力、谋杀、毁灭、复仇以及父子冲突原型等,这固然使得该剧的面貌呈现比较复杂,充满了隐喻和意象,但是关于月亮、火和黑暗的鲜明对照,获得了浑然一体的诗意。在声音维度上,演员以无人可懂的“奥格哈斯特”语来“敲击”时空,是该剧创新的核心要义所在。它来自《圣经》的巴别塔传说,但是这种语言既雄浑又凄苦,似颂歌又似哀号,它在听觉语义上的模糊、间隔,与光、火、肢体表演等视觉上的逼现,形成了奇妙而协调的韵律。观众看戏,就如同一场自我与多国文化和不明语言中的斗争与坦陈,从而激发出某种联觉或情愫,外来陌生的言说遂化作心灵感召后发出的强烈应和。 显然,《奥格哈斯特》并不着意于情节的线性连贯、角色的具象塑造以及观赏的幻觉沉溺。它在波斯波利斯这个东西方文化的交汇点上,在一个活的剧场里,在历史与在场之间,在神话与现实之间,在暧昧与明亮之间,看见世界,看见自己,以期找到心中的那把钥匙,打开了一扇现代人早已淡漠了的情感之门。正如布鲁克所言:“我们面前的门都向我们敞开着。” 每个人自己就是一位潜在的王 布鲁克执导的另一部作品《摩诃婆罗多》(让-克劳德·卡利耶编剧),1985年8月首演于法国阿维尼翁戏剧节,演出持续9个小时。它将布鲁克万花筒式的想象力、变革力和攫取力发挥至顶峰。 印度史诗《摩诃婆罗多》是古代印度神话、传说、历史、战争、宗教和伦理的集大成,其长度是《圣经》的15倍。改编后的剧情还交织着西方玫瑰战争和《诸神的黄昏》的故事片段。该剧在阿维尼翁的演出场地是一块巨大的玫瑰色石灰石,高达100英尺,上面撒满了黄沙,一片池塘掩映其后。观众则坐在脚手架上欣赏表演。一边是微微燃烧的火焰和印度花环排列如祭坛;另一边是打击、管弦乐队虚位以待。当天色渐暗,灯光将这一切照成金黄、深褐和浅蓝,显得原始梦幻。 首先上场的叙事者是传说中这部史诗的作者“毗耶娑”。然后,伟大的神“克利须那”出现了,头戴一个大象的头套,克利须那在一本大书上写字。该剧剧情线索并不复杂,讲述的是古印度两个婆罗多家族的冲突、战争、苦难以及最终在天堂和解的故事。但它显然嵌入了西方“伊甸园”人类传说的母题。然而末了,毗耶娑告诉大家:这不过是一个“最后的幻想”。根据印度的教义,人生就是神的幻梦,连同表演也只是一场梦。演员们不再继续演出,吃了美味佳肴后离开了。仿佛布鲁克的游戏感有多强,幻灭感就有多深,但其间深藏着对人之存在意义的哲学叩问。 《摩诃婆罗多》的主要视觉图景是火、水和大地。火,既焕发出宗教的力量,也点燃了战争的仇恨;水,既承载着生死的轮回,也象征着灵魂的洗礼;大地,是宁和安详的怀抱,也是不可预知的世界。大火的蔓延、水中的挣扎、万千射空的利箭、山顶飘落的旗帜、各种武器的搏斗、各种哭喊的叫声、各种姿态的死亡、骤然间半座山峰炸坍——世界末日降临。然而,悲剧结局又似乎不是布鲁克所需要的,东方情结使他谱写了公主、女神与莲花绽放的美丽尾声。 从《摩诃婆罗多》看到,布鲁克继续着《奥格哈斯特》的文化原型、比照象征和现代意义的思索,但加强了戏剧化角色和冲突化情境的洞抉,并以东方式的圆融感,接通了西方式的悲悯感和现代式的荒诞感。3000多年前的故事传达的仍是一个现代的基本主题,即人类在一个价值系统分崩离析、个人命运被“规训”的时代里,如何找寻属于自己的道路。布鲁克认为,在自由与信仰的求索之旅中,每个人自己就是“潜在的王”,只要他虔诚地“观看自然”,与自己相遇。在这样回到源头而超越当下的深刻体验与独特创造中,布鲁克畅抒了个体的宣言。 从印象的世界退到静止和静默 如果无视布鲁克观念上的穿透与升华,则是肤浅的。在布鲁克2005年出版的《敞开的门》中,他对戏剧的理解更加直觉与直观。他多次谈到了自己在表演、导演方法和精神上的追求,如“直觉感受”,如“凝神静观”。他不容置辩地指出:“导演的工作必须从被我称之为‘无形的直觉’的起点开始。”这与中国的道禅不约而同。 谈到艺术的“核心问题”——形式,布鲁克用到了印度古典哲学中的理念——“斯丰塔”(Sphota):“它的意思就在它的发音里——静水不期起涟漪,青天无意生白云。一个形式事实上是虚拟现形,道成肉身,是清音初奏,是石破天惊。”其所阐发的正是布鲁克所追求的受到东方哲学和禅宗思想影响的“直觉戏剧”观。 然而,究竟如何抓住刹那洞开的永恒真理?这种真理在哪里?在外界,在日常,还是在我们自身?又如何获得呢?布鲁克说道:“永恒的彼岸世界是看不见的,因为我们的感官无法直接触及它,但可以用很多方法、在很多时间里通过我们的构建来感知它。所有精神性的操练都是通过帮助我们从印象的世界退到静止和静默,最终把我们引向某种看不见的世界。但是,戏剧不同于那些精神的领地,戏剧是精神生活方式的外在盟友,它的存在就是为了让人在电光石火的一刹那,窥见那些已然渗透到我们的日常世界里、但又为我们的正常感官所忽略的看不见的世界。” 我想,也许每个艺术家一生的前进和轮回,无非都向着一个方向努力,那正是“从印象的世界退到静止和静默”。 布鲁克的观念及其美学思想不过是回到质朴、天真和人性的常识世界。 彼得·布鲁克的空间美学只是三个字——空非空。因为空诸所有,又包诸所有,所以空是空明,不是空虚,用中国人的话说就是:万物静观皆自得。 (责任编辑:admin) |