|

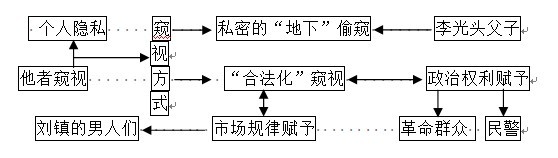

一 对别人隐私的窥视欲望,是一种普遍的社会心理,一种集体无意识。而无意识的窥视欲望常常受到意识的控制和压抑。这种意识就是政治、法律、道德和文化等社会制度和观念,为了维护社会的正常秩序和发展,这些观念和制度反对窥视他人的隐私并对窥视欲进行调解。根据弗洛伊德的理论,当个体处于公共空间时,这些社会观念在意识中得到强化和凸现,窥视欲受到压抑,这种本能欲望冲动通过伪装或者象征等方式得以转化,从而使欲望得到释放。[1]在正常状况下,社会道德法律等意识形态对窥视欲等潜意识的控制和压抑是很严格的,因此对他人隐私的窥视多采取偷窥方式,处于私密的地下状态,而且是在一个自认为比较安全的私人空间里进行。但窥视欲在被压抑的情况下,潜伏着极大的反抗能量,渴求“革命”或者“变革”,寻找“合法性”以解放自己。即窥视欲寻求一切可能的途径,以摆脱道德法律等社会意识的控制,在公共领域(空间)放纵自己,毫无顾忌地达到欲望的满足。 余华小说《兄弟》(此为上部,以下均指上部),在某种意义上正是窥视欲的“革命”或者“变革”的演化史。如下图所示,小说中人们对隐私的窥视经过了两次明显的演化。  一是小说中李光头的父亲所代表的私密的“地下”偷窥演化成“文革”前期“合法”的窥视;一是李光头等人的偷窥演化成“文革”末期“合法”的窥视。本文试图通过分析小说中这两次演化的具体情况,从而把握小说所展示的窥视心理和社会政治经济文化间的关系。 二 小说中故事时间主要有两条线,一是李光头十四岁(即7年后)这段较近时间,一是李光头大约七岁及以前那段较远的时间。在七年以前比较突出的偷窥事件有两处,首先是李光头未出生时,他父亲在厕所里偷窥女人的屁股,因被人发现,于惊吓中掉进厕所里淹死。这个被淹死的男人的窥视行为成为小说所隐含的窥视演化史的序幕。其次是李光头七岁那年,和他继父宋凡平的儿子宋刚共同偷窥他母亲与宋凡平的性行为,李光头在模仿中发现了性快感,七岁大的李光头便通过与凳子和电线杆来达到“性快感”。对于李光头来说,这仅仅是他游戏玩乐的一种方式,但刘镇的男人,无论成人少年,都喜欢看李光头与凳子和电线杆“搞男女关系”,以满足他们的窥视欲望。从表面看来,刘镇的男人们看的是七岁孩子的性隐私,但他们的潜意识里已经把李光头作为孩子的性隐私成人化了。实际上,李光头的性游戏行为正是从父母那里学来的,在更深层次的关系上李光头的性游戏行为正是成年男女性行为的间接反映,所以刘镇的男人们才不住地戏逗李光头表演“搞男女关系”,从而达到偷窥他人性隐私的目的。如果说李光头的父亲在厕所的偷窥是一种个体行为,而刘镇男人们通过李光头的性游戏而达到对成人性隐私的偷窥则是无意识的集体行为。 以上对隐私的窥视方式都是私下或者在潜意识中完成的,基本是出于私密的“地下”状态,但在“文革”中,这种私密的“地下”偷窥就演变成了公开的“合法性”窥视。有限的私人空间被公共空间所撕裂和侵占,隐私在权利的追逐下无处藏身。在公共空间中,窥视欲望完全摆脱了道德良知等社会意识的约束而我行我素,无穷的窥视欲使人的隐私遭到严重侵犯,人丧失了尊严和安全感,甚至危及到生命安全。这种“合法性”是由政治权力赋予的,“文革”主张“革命无罪,造反有理”,要求“踢开党委闹革命”,这是社会力比多严重过剩而发生的一次具有极强的破坏性的全民狂欢运动。“革命”使社会和个体受到压抑的力比多找到了发泄的借口和方式,窥视欲也趁机以“文化革命”为借口摆脱意识的控制和压抑,在“文化革命”的伪装下进行自己的“革命”,从私密地下状态转换成公开状态,完成了窥视的“合法化”。 文化大革命“以阶级斗争为纲”,作为专政的对象的阶级敌人在革命群众眼里是没有隐私权的,因为革命群众从“革命权力”中获得了窥视的权利,以往的私密的“地下”偷窥,在“革命”的名誉下名正言顺地成为“合法”行为。宋凡平一夜之间从革命的领军人物成了革命群众打倒的对象,因为他是地主的儿子,属于无产阶级专政的对象。于是,地主后代宋凡平被迫交代自己的“罪行”(作为一种隐私),以满足革命群众的窥视欲。另外就是抄家,宋凡平的家被抄过两次,每次都是在革命群众窥视欲的驱动下进行,他们并不一定要找到什么,也并不一定能找到什么,明知道已经被抄了一遍,可是还要第二次,第三次甚至更多次,他们是为了抄家而抄家,同时也是为了满足窥视欲望而抄家。“革命”的逻辑是一切财产皆是国家的,抄家是正当的合法行为,隐私不再成为个人的事情,隐私是国家权力可以随意光顾的对象,通过隐私而保持的人性之尊严,便被革命的权力轻易地侵犯,并使人的动物性得到了彻底的暴露,人在隐私丧失、动物性暴露中再次遭受侮辱,个人自由便在国家权力的干预下成为一种乌托邦想象。而个人自由与隐私具有千丝万缕的联系,没有隐私权就不可能有真正的个人自由,否定个人自由,过分地强调公共权力,就无疑是一种集体专制。 革命群众还通过曲解话语而歪曲真相,通过混淆言行而捏造事实。宋凡平教孩子认字,为了方便讲解用了“毛主席”三个字,这事被李光头无意之间说了出来,便成为宋凡平罪加一等的理由,宋凡平从此失去了自由,厄运也从此开始了。革命群众采用曲解话语和把言语当成行动的方式,来设置语言陷阱,迫使革命对象往里跳,从而作壁上观,窥视他们遭受诬陷时所反映出来的心理和言行,进一步满足贪婪的窥视欲。这种窥视无疑是一种残酷的窥视,它将人进一步逼近绝望的路途。就是死了的宋凡平在他入殓的时候因为腿太长,棺材太短,必须砸断腿才能放进去,当四个男人在砸腿的时候外面站满了黑压压的观众,这可能是关注,但更多的是好奇,是窥视,人死了也没有逃脱被窥视的命运。所以,宋凡平从生到死都在被人窥视,他没有保护自己隐私和个体基本自由的权利,但失去了隐私和自由的同时还失去了生命,这是宋凡平最具悲剧性的残酷人生。 不管是李光头父子还是革命群众,最大的窥视欲就是对女性身体以及性的窥视。《兄弟》中的苏妈,并不是妓女,而被革命群众强说是妓女,每天站在大街上,脖子上挂着标语“我是妓女”。余华在《许三观卖血记》中就写到,妓女、“破鞋”不是政治斗争的主要对象,但成为斗争的调味剂,成为枯燥的政治斗争中鲜亮的色彩,因为革命群众对这些妓女、“破鞋”最感兴趣,这完全可以满足他们的窥视欲。《兄弟》中的中学生孙伟死后,他母亲因伤心而发疯,作为疯子的女人不知道羞耻,她赤身裸体,彻底满足了所有的男人女人老人孩子的窥视欲,当刘镇的人们对她的疯病和赤裸的身体熟视无睹时,这个女人对于人们仅有的窥视价值完全丧失,于是,她便消失在地平线之外了,从此刘镇人再也没有见过孙伟的母亲,这就是一个普通女人在政治运动中的悲剧命运。 当女人的身体被窥视的同时,无厌的窥视欲也对准了男性身体。小说中被监禁的孙伟父亲,一边被人折磨,一边被人窥视。看管群众逼迫他用肛门吸烟,以窥视他身体和在被虐待时的痛苦状态,这是残酷而毫无人性的。隐私有时候比肉体更重要,因为它关乎人的尊严,关乎人存在的理由和勇气。孙伟的父亲在肉体忍受折磨的时候,他的隐私被完全暴露,尊严完全丧失,最后他用自杀来捍卫其隐私和尊严。因为“死亡是权力的极限,是摆脱权力的瞬间;死亡成了存在最秘密、最私有的一点”[2]。只有死才真正成为关乎自己的别人无法窥视的纯粹个人行为,也只有死才是别人无法剥夺的最后的隐私权。死亡是余华小说中经常出现的主题,如果说《活着》中的死亡是人物被动接受的宿命,那么《兄弟》中,死亡则是对惨烈命运的反抗方式。宋凡平为了捍卫自己的尊严,反抗被窥视的命运,最后在与造反派的搏斗中死去,而孙伟的父亲通过自杀而亡来捍卫尊严。虽然死亡本身属于绝对个人的事情,但是同时又是一种社会现象,于是,作为悲剧和隐私的死亡,不幸的是在《兄弟》中再次成为被窥视的对象。宋凡平、孙伟的父亲在死亡后仍然没有逃脱被窥视的命运,于是,遭窥视的命运贯穿了他们的一生。 但更加残酷的是,窥视并没有因此结束,当群众在对现实社会和作为生命存在的个人的隐私不再有新的发现时,窥视的焦点便对准了亡灵。于是,人们便会掘地三尺,把别人的老祖宗也挖掘出来展示,在对历史或死者的窥视中达到欲望的满足。如孙伟的开过米店的爷爷,作为亡灵被发掘出来,并把亡灵还魂附体于活人(孙伟父亲)身上,在孙伟父亲被批斗和被窥视的同时,也对这位亡灵进行了有效的窥视,达到了窥视的双重效果。于是,窥视笼罩了整个社会,弥漫在这个生存的世界中,这种窥视心理和权利纠缠结合,便产生了许多丑陋野蛮甚者残忍的行为。 死亡或者消失,正是一个活人逃脱窥视的最为有效的手段,否则,在当时的社会状况中,无法不被窥视,自己的隐私难以成为个人的隐私,私人空间很容易被公共空间所穿透或者吞噬,而个人在丧失隐私和私人空间的时候,也就丧失了作为个体的独立性和独特性,从而被公共空间同化,同时人也被异化。在文革时期,李光头和宋刚不自觉地跟着人群喊口号,于是李光头随即丧失了他自身本应具有(和电线杆搞男女关系)的独特个性,个体行为和作为个体存在的私人空间逐渐地缩小甚至被完全吞没,于是他也就变成了整个社会革命运动洪流中的一滴水。这样作为个体的李光头不自觉地受到挤压,有着逐渐被同化或者异化的危险。不过,李光头作为孩子的天性又挽救了他本真的生命免遭异化的毒手,孩子身上的那种无法抹去的童真和率性行为,成为革命红色洪流中灵异的光芒。小说中李光头和宋刚俩兄弟的童年世界与当时的成人世界形成宣明的对比,孩子的世界是直觉的,是充满了亲情人情的世界,而成人的世界纷纷攘攘,喧闹无比,是混乱不堪的。于是李光头兄弟俩就成为与成人世界对抗的一种力量。也是小说中表现出来比死亡这种抵制和反抗被窥视命运的方式更具有积极意义的一种对抗方式,从孩子的身上或许可以找到通往未来的希望之途。 三 十四岁是李光头人生的转折时期,因为当年发生了一件对他人生有“重大意义”的事件,即在厕所里偷窥了五个女人的屁股,结果被当场抓获,并游街示众。此时李光头被刘镇人视为流氓,他的偷窥毫无道德与合法性可言,因而也只有私下里秘密地进行。这种私密的地下偷窥得以“合法化”与公开化的原因主要有以下几个方面。 首先,和前一次演化一样,借用权力达到了窥视目的。但在“文革”末期,这种权力与“文革”前期又有所不同,它不再是非常极端的有着普泛暴力形式的革命权力,而更接近社会常态中的权力。当李光头被送到派出所后,民警借审讯之机,通过李光头的嘴,在他们的想象中完成对女性身体的窥视。作为维法机构的派出所,在维护和保护隐私的同时又纵容窥视,这就是法律和隐私之间出现的悖论,在这种悖论中,窥视欲已经找到了伪装自己的“合法”外衣,即民警借用法律所赋予的权力,在公开地审讯的同时达到了窥视的目的。所以,权力和窥视隐私(特别是性隐私)的言行之间有着复杂的关系,福柯在谈到肉体(性)享乐与权力关系的时候说,“肉体享乐与权力既不互相取缔,也不互为对抗;他们互相追逐此起彼伏,彼此纠缠不休”[3]。其实,隐私窥视(更多针对性)和权力也是如此,在保护隐私和禁止窥视的同时又强调和刺激了窥视欲,权力赋予其执行者既有保护隐私的义务,也有窥视隐私的机会。因此,民警在审讯李光头时能够毫无困难名正言顺地达到窥视的目的,这正是权力赋予窥视欲进行反压制的“革命”机会和权力。 其次是道德既充当了隐私的维护者,又充当了窥视的保护伞。比如小说中的“作家”和“诗人”押着李光头游街示众,他们实质上是以法律、道德作为后盾的。李光头偷窥女性的屁股,屁股属于个人身体隐私,这种偷窥别人隐私的行为是不道德的,但也仅仅是一个社会道德问题。这种不道德的行为仍然是偷窥者的隐私,他们并不希望公之于世。而李光头被人押着游街示众时,作为偷窥者偷窥的隐私也同样成为刘镇人偷窥的对象。这样,约束偷窥的道德力量却又纵容了人们的窥视欲望,同样显示了道德和隐私之间可能出现的悖论关系。于是,窥视欲就有可能冲破隐私和道德的裂痕地带,披上道德的外衣而达到“合法化”窥视的目的。而在文革初期,伦理道德甚至法律遭到践踏,那时候道德受到冷落而自顾不暇,再加上有权力这件武器,窥视欲的“合法化”就用不着道德这件漂亮的花衣。文革后期,革命群众的权力逐渐减弱,有必要借助道德达到窥视欲“合法化”的目的。但窥视得以公开化和“合法化”最主要的原因还在于人们的思想道德观念的逐渐变化。小说中,同样是偷窥女人的屁股,李光头的父亲在偷窥时,在伦理道德的压力下胆战心惊,被人一吓便掉进厕所淹死了。李光头在窥视的时候却大胆从容得多,而且在偷窥被抓游街示众时,并不以为耻,反以为荣,洋洋自得,仿佛自己是凯旋而归的英雄。从此可以看出,李光头父子两代人对偷窥的道德观念有了变化,原因主要来自两个方面,一是道德与隐私之间的裂痕造成了窥视欲的有机可乘,一是在文革后期,权力对人的本能欲望的压制已经有了松动,人的欲望再次蠢蠢欲动地逐渐抬头,并追寻着自己的合法地位。李光头大胆而具有挑衅意味的窥视欲望就是在这样的时代背景中出现的。他对自己的偷窥行为以及对游街示众都采取了一种游戏的态度,这种态度调笑了装腔作势的庄严和假正经,也表示出对传统道德的不屑。而刘镇的人们一方面要看李光头被押着游街示众的笑话,一方面向他打听美人林红的屁股的秘密,在他们眼中偷窥不再是道德事件,而是一次有趣的玩笑或者无聊生活中的调味品。正是李光头的游戏态度,当别人向他打听林红的屁股时,他没有揭发检举,没有以牙还牙,没有从道德角度而是从经济学角度来处理这个问题的。 福科指出,人们谈论的性不仅具有商品价值,而且聆听与性相关的话语同样具有商品价值。[4]而人们窥视欲最强的就是与性有关的隐私,小说《兄弟》中的李光头偷窥到的恰好是刘镇美人林红的屁股,从而获得了与女性身体相关的信息。而李光头遵循市场规律,把仅有的这点信息,通过“作家”和“诗人”的包装转化成具有商品价值的性话语,然后和具有窥视欲的男人们进行利益交换。通过交换,李光头获得了面条、椅子和板车等;更重要的是,通过交换提高了他在刘镇的地位,获得了相当的市场话语权。于是,隐私被异化成了商品,利益交换替代了道德审视,德行的优先让位于商品的崇拜,金钱和权力再度结合,隐私也再次成为窥视欲的牺牲品,人的尊严和自由面临着无底深渊。李光头深谙市场之道,他用他掌握的仅有的信息控制了刘镇所有男人的欲望,他把他们的欲望挑逗起来,然后再和他们进行交换,于是他通过出售关于林红屁股的信息吃了五十多碗三鲜面,在当时这简直是暴利,这种暴利使李光头风光无限。于是,李光头等的窥视欲又在市场规律的大旗下,故意逃避道德审视的目光,张扬着欲望的旗帜,把私密的地下偷窥变成了公开的具有“合法性”的窥视。 这种社会思想道德观念的变化还表现在李光头的母亲对李光头父子的偷窥行为的态度变化中。李光头的母亲对因偷窥掉进厕所淹死的前夫是极其鄙视的,在她看来,他是她一生的侮辱,是她生命中永远无法洗净的污垢。至于李光头的偷窥行为,她开始也是愤怒甚至绝望的,但是当李光头用偷窥得来的性话语商品以市场交换的方式为她带来实际的利益后,她便逐渐消除了对儿子的不屑心理,而认为他也许比他父亲更有出息,也似乎可以和他的后夫宋凡平(她心目中的男子汉和大丈夫)相比。一个固守传统道德的妇女,在利益的驱动下,逐渐完成了从对道德英雄的认同到市场英雄的认同的观念转变。这预示着一种新的社会思潮的到来,李光头凭着直觉赶到了时代的潮头,他是市场经济的先声,是消费社会的先觉者,他遵循市场规律的同时,也游戏了传统的伦理道德,成为刘镇的巨富和商业时代的英雄。 四 小说展示了被压抑的窥视欲望借助政治文化运动(第一次演化)和经济规律(第二次演化)从“地下”状态转移到公开状态,变相地获得了“合法性”存在的时代背景和演化过程。尽管窥视欲在寻求自身“解放”的“革命”和所获得的“合法性”仍然受到质疑,然而通过某种藉口或者伪装或者借助政治和市场的权力,这种受到质疑的“合法性”在具体的历史语境中依然“合法”着。“文革”所主导的是一元文化,即无产阶级文化,对于封建地主、资产阶级等非无产阶级文化则要纠正和消除,对于持异己文化的人来说,他们的思想并没有公开,还属于个人隐私,于是“革命”的目的就是要使隐私公开化,从而消除这种属于隐私的非无产阶级思想。于是,窥视就在“革命”赋权下变得“合法”。当然在窥视思想的时候,作为思想载体的身体同时蒙难。这就使个体隐私无处藏身,因为私人空间完全被公共空间所吞噬,隐私才不断地被窥视,被公共化。而隐私是和人性以及个体自由相关联的[5],一个没有隐私的时代就是少有尊严的时代。没有隐私的社会是缺少人性关怀和自由的社会。 在小说中,从李光头和刘镇的男人们成功地交换了美人刘红的身体隐私起,就开始了通过市场交换对隐私的窥视和买卖。当我们既站在小说所处的历史纬度中,又站在当前市场经济时代背景下来看刘镇男人们对女性身体的窥视,就会发觉剖析这种窥视不仅具有历史的价值,也具有了现实的意义。小说中的林红,作为一个美丽的女性,最能引发人们的性幻想和窥视欲。为了达到目的,刘镇男人们花钱从李光头那里得到了关于林红屁股的信息,从而满足了一次次的窥视欲。刘镇男人和李光头所达成的性话语商品交易,也是变相的女性身体的交易,还是一次次关于隐私的交易。隐私从此走向了市场交换之路,女性身体也被市场化了。女性在市场经济中再度被工具化,成为经济发展的润滑剂,女权主义的呼声被汹涌的经济浪涛所湮没,妇女的解放之路又变得遥遥无期,而女性的解放和整个社会的进步相关联,没有这种解放,隐私仍然被窥视甚至践踏,人权和进步也就谈不上。 林红是一个出场较少的女性,她是男权社会中缺少话语权的女性形象代表。作为弱势群体中的一员,她在毫不知情的情况下,身体隐私成为别人利益交换的商品。十四岁的李光头充满了痞子流氓习气,在对道德的游戏过程中,也游离出社会伦理道德的规范之外,他靠损害林红等弱势者的利益(在小说中是出卖林的隐私)而获利颇丰以至后来成为刘镇的巨富,李光头的财富里面也许正滴着马克思所说的资本主义的原始积累过程中的肮脏的东西。不管是十四岁时的还是成为巨富后的李光头都是余华对现实设置的历史投影,因为历史和现实有着惊人的相似之处。把照亮历史的探照灯对准现实,我们便会发现,那些游离于道德和法律之外的贪官和奸商,使权力和金钱相互勾结,在大众毫不知情的情况下,置国家、民族和人民的利益于不顾,贪赃枉法,非法地集聚钱财,在本质上和李光头有相似之处,这也正是我们时代的病症。 余华并没有迷失在“文革”的历史瘴雾之中,而是站在创作小说时的社会政治、经济文化现实立场,自觉或者不自觉地通过政治和经济这两个推动社会前进之轮,“窥视”和思索着民族和人民的命运。他也没有停留在对社会现实的简单描摹层次上,而是在细腻地展示李光头一家的生存状态的基础上,融进了更高层次的人本主义意识,他再次向我们展示了外部世界是如何对人的生命和人的本性进行近乎残酷的压迫甚至戕害的。所以《兄弟》的价值不在于它是否超越了《活着》、《许三观卖血记》,而在于他再次给我们展示了极端的政治运动给人带来的灾难,在于提醒我们对民族病态心理的警觉,在于通过历史故事的叙述让我们思考商品社会中权力和金钱如何凌驾于弱势群体的问题,思考造成悲剧人生的社会根源,以及民族的甚至人类本身的痼疾。 注释: [1]蒋孔阳、朱立元主编:《西方美学通史》,上海文艺出版社1999年版,第267页。 [2][3][4]杜小真编选:《福柯集》,上海远东出版社2003年版,第375页、第319页、第292页。 [5]王秀哲:《隐私、隐私观念和隐私权》,《理论与改革》2005年第1期。 [作者简介] 廖高会,北京师范大学文学院。 原载:《理论与创作》2006年第2期 原载:《理论与创作》2006年第2期 (责任编辑:admin) |