|

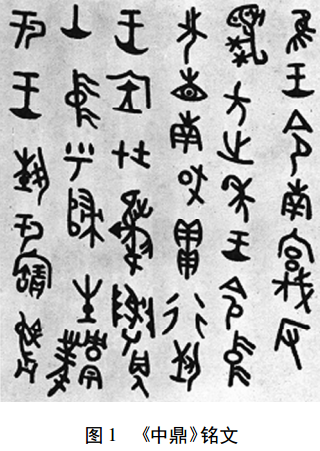

马银琴 摘要:“风”是一个内涵极为丰富的概念,它既可指自然之风,也可指风化之教;既被视为音声曲调,又被称为民歌民谣;既被视为圣王之遗化,又被当作主文而谲谏的讽刺与劝说。这诸多的义项,实际上经历了一个漫长的历史发展过程:飞鸟振翅而风生,是甲骨文以“凤”为“风”的根本原因;在商周文明发生剧烈冲突的变革时期,在类似于“大块噫气,其名曰风”的认识推动下,“凤”与“风”出现分化,在“凤”字逐渐指向神性凤鸟的同时,作为“后起本字”的“风”字出现。风为土气,土气鼓动而形成音,音乐也必然反映着风土人情,“循弦以观于乐,足以辨风”的认识中,透露出了风土之气与风俗之音之间密不可分的联系。就在“风”因与“音”、与“律”关联而具有指向歌声、曲调的意义时,由“风”之飘忽流散、托物而不着于物的特点,又引申出了用“风”来指称没有明确来源、没有具体内容、没有明确指斥对象的特殊存在状态的意义,“风言”“风听”“风议”等词即因此而来。而与之相关联的“风刺”,便指不着痕迹、委婉曲折的言说方式;因这种进谏方式而来的作品,便是最早的“风”诗。这些“风刺”之诗,或归属于《小雅》,或分列于各国,都只是被统纳于“诗”名之下,一直到孔子删《诗》正乐时,同属乡乐的十五国诗,才被正式地归为一类,作为《诗经》作品类名的“国风”(或“风”)由此产生。至《毛诗序》,则在集合种种“风”义并对之加以解释之余,又在“六义”的新名目下,为“风”字增添了一个影响更为深远的新义项。 关键词:凤 风 风刺 《风》 在中国文化中,“风”是一个内涵极为丰富的名词。它既可指自然之风,也可指风化之教;既被视为音声曲调,又被称为民歌民谣;既被视为圣王之遗化,又被当成主文而谲谏的讽刺与劝说。“风”字具有如此复杂的含义,可在甲骨文中,所有的“风”却是以“凤”字的面目出现的。而另一方面,《毛诗序》中又出现了内涵不同、所指各异的数量较多的风字。那么,这所指各异的“风”义究竟是如何形成的?甲骨文中的“凤”究竟是“风”的初形,还是“假凤为之”?“凤”与“风”的分化可能发生在什么时期?最初的自然之“风”如何成为音声曲调的代名词?又如何进一步演变为“主文而谲谏”的进谏方式?在言及《诗》之“六义”“四始”时,《毛诗序》为什么会出现“主文而谲谏,言之者无罪,闻之者足以戒,故曰风”,与“以一国之事系一人之本谓之风”这样两种貌似不同的解读?带着这些问题,笔者试图从梳理“风”字字义的演化入手,揭开“风”之所以为“风”的原因。 一、从“凤”到“风” 在甲骨文中,有“凤”字而无“风”字。“凤”字写作“  ”等形,《甲骨文字典》解字云:“象头上有丛毛冠之鸟,殷人以为知时之神鸟,或加 ”等形,《甲骨文字典》解字云:“象头上有丛毛冠之鸟,殷人以为知时之神鸟,或加 (凡)、 (凡)、 (兄)以表音。卜辞多借为风字。”字典编者认为,甲骨文中“凤”有二义,其一为“神鸟名”,举“于帝史凤二犬”条为例;其二“借为风”,举“贞翌丙子其有凤(风) ”“其冓大凤( 风) ”以及“癸亥卜 (兄)以表音。卜辞多借为风字。”字典编者认为,甲骨文中“凤”有二义,其一为“神鸟名”,举“于帝史凤二犬”条为例;其二“借为风”,举“贞翌丙子其有凤(风) ”“其冓大凤( 风) ”以及“癸亥卜 贞今日亡大凤(风)”作为例证。[1]说“凤”借为“风”可以理解,但以“神鸟名”解“于帝史凤二犬”中的“凤”,却总是不能让人信从的。从《甲骨文合集》[2]所收录的文字来看,甲骨文中的“凤”,绝大部分都是作为“风”出现的,如: 贞今日亡大凤(风)”作为例证。[1]说“凤”借为“风”可以理解,但以“神鸟名”解“于帝史凤二犬”中的“凤”,却总是不能让人信从的。从《甲骨文合集》[2]所收录的文字来看,甲骨文中的“凤”,绝大部分都是作为“风”出现的,如:王  曰: (阴) ,雨。壬寅不雨,风。(《合集》00685) 曰: (阴) ,雨。壬寅不雨,风。(《合集》00685)丙子其中亡风,八月。( 《合集》07369) 意义比较不明确,被《甲骨文字典》释为“神鸟名”的“凤”,除了《字典》所引例证之外,还有《合集》14226条“燎帝史风牛”与21080条的“帝风九豕”等。[3]出现在这里的“凤”,显然是作为受祭的对象出现的。这个作为祭祀对象的“凤”,究竟应该是神鸟之“凤”,还是在人类生活中被时时感知的“风”呢?温少峰、袁庭栋《殷墟卜辞研究——科学技术篇》对卜辞中的“凤”作了细致的分类分析,包括“风向”“风力与风况”“风与  和 和 风”“风与帝”“风之预卜”五个方面,其中“风与帝”这个部分,就分析了卜辞中具有神性的“凤”: 风”“风与帝”“风之预卜”五个方面,其中“风与帝”这个部分,就分析了卜辞中具有神性的“凤”:殷人对风虽有详细观察与记录的一面,但也有迷信的一面,这与对其他天象变化的认识一样,认为有风无风是由上帝的旨意决定的。卜辞云: (290)贞:羽(翌)癸卯,帝其令凤(凤)?(《合》一九五》) (291)羽(翌)癸卯,帝不令凤(风)?夕  (雾)。(《乙》二四五二) (雾)。(《乙》二四五二)此二辞十分明白,殷人认为有风或无风均系上帝所“令”,亦即上帝所赐予。这较之后世“大块噫气,其名为风”(《庄子·齐物论》)的认识,当然是相当原始而迷信的认识。 (292)于帝史(使)凤(风),二犬?(《遗》九三五) 此辞称凤为“帝使”,即上帝所遣之风神,也就是《周礼·春官·大宗伯》:“以槱燎祀司中司命,飌师雨师”的“飌师”(飌,即古文凤字)。而“以槱燎”之祀,亦与卜辞以‘二犬’为牺牲的祭祀相类。 (293)贞:帝凤(风)?(《铁》二五七·二) (294)辛末卜:帝凤(风)?不用,雨。(《佚》二二七) (295)  寅卜:帝凤(风),九犬?(《人》三〇三二) 寅卜:帝凤(风),九犬?(《人》三〇三二)以上三辞之“帝”,并非上帝之义,而应读禘祭之“禘”,卜问是否用禘祭祭风也,其牺牲皆用犬,与后世磔犬祭风之记载相同。[4] 由此可知,即使是在具有神性特征的“帝凤”“帝使凤”这样的语义环境中,其中的“凤”仍然无一例外地被解作“风”。因此,罗振玉“考卜辞中诸‘凤’字,谊均为‘风’”的判断是可信的。[5] 除此之外,罗振玉在上述说法之后提出的甲骨文“假‘凤’为‘风’矣”的说法,也在甲骨学界产生了深刻的影响。上文引述温少峰、袁庭栋对“帝与风”的讨论,也是建立在这个认识的基础上的:“甲文之凤字作  ,或加凡作声符为 ,或加凡作声符为 ,借为‘风’字。此当与古人关于凤鸟飞翔、鼓翅成风的认识有关。《庄子·逍遥游》中的‘鹏’,也即是凤,它能‘怒而飞,抟扶摇而上者九万里’,正是凤飞成风的意思。《韩诗外传》载天老对黄帝之言,谓凤‘延颈奋翼,五彩备明,举动八风,气应时雨’,都可以与甲文中借凤为风相互证。” [6]但是,正如过常宝先生所指出的,“风作为一种常见的自然现象,与人们的日常生活有密切的联系,它不可能不立即被人类意识把握”,[7]因此,人们不去创造一个专门的字来表示“风”,却要“借”指向神鸟的“凤”字来指事的做法,总有一些扞格难通的地方。尤其是作为神鸟的“凤”较自然之风更难为人所把握的前提下,人们为什么还要先造一个指代神鸟的“凤”字,然后再假“凤”为“风”呢?因此,说甲骨文中的“凤”是“假‘凤’为‘风’”的说法,总有一些让人难以信服的问题。 ,借为‘风’字。此当与古人关于凤鸟飞翔、鼓翅成风的认识有关。《庄子·逍遥游》中的‘鹏’,也即是凤,它能‘怒而飞,抟扶摇而上者九万里’,正是凤飞成风的意思。《韩诗外传》载天老对黄帝之言,谓凤‘延颈奋翼,五彩备明,举动八风,气应时雨’,都可以与甲文中借凤为风相互证。” [6]但是,正如过常宝先生所指出的,“风作为一种常见的自然现象,与人们的日常生活有密切的联系,它不可能不立即被人类意识把握”,[7]因此,人们不去创造一个专门的字来表示“风”,却要“借”指向神鸟的“凤”字来指事的做法,总有一些扞格难通的地方。尤其是作为神鸟的“凤”较自然之风更难为人所把握的前提下,人们为什么还要先造一个指代神鸟的“凤”字,然后再假“凤”为“风”呢?因此,说甲骨文中的“凤”是“假‘凤’为‘风’”的说法,总有一些让人难以信服的问题。实际上,在甲骨学界,也并非所有的学者都支持甲骨文“假‘凤’为‘风’”的说法。徐协贞在《殷契通释》中说:“  或作 或作 ,古风字。 ,古风字。 后世仞为凤。罗氏云:‘风古借凤为之。’语似倒置。” [8]从这段话可知,徐协贞已经怀疑“风古借凤为之”的说法很可能是一种颠倒事实的说法。从造字的顺序以及字义演变的规律而言,与人们生活密切关联的事物总是首先为人所把握,因此,与作为神鸟的“凤”相比,自然之风应该也更容易为人类意识所把握,借“凤”以指“风”,从根本上而言,并不符合文字演变的规律。而从甲骨文中“凤”皆宜作“风”的情况来看,“凤”之为“风”,或许并非前人所争论的借音或者借义,而是风字的初形就是“ 后世仞为凤。罗氏云:‘风古借凤为之。’语似倒置。” [8]从这段话可知,徐协贞已经怀疑“风古借凤为之”的说法很可能是一种颠倒事实的说法。从造字的顺序以及字义演变的规律而言,与人们生活密切关联的事物总是首先为人所把握,因此,与作为神鸟的“凤”相比,自然之风应该也更容易为人类意识所把握,借“凤”以指“风”,从根本上而言,并不符合文字演变的规律。而从甲骨文中“凤”皆宜作“风”的情况来看,“凤”之为“风”,或许并非前人所争论的借音或者借义,而是风字的初形就是“ ”,只是在后世的文字分化中,随着“后起本字”“風”的出现,“ ”,只是在后世的文字分化中,随着“后起本字”“風”的出现,“ ”字才成为凤凰之专名。古人造字,以象形指事为主,风作为可感而无形之物,很难用有形之物来表达。而飞鸟振翅而风生,以现实中并不存在而具有鸟形的“凤”字指代和飞鸟一样飘飞于空中的“风”,也是符合古人相似联想的特点的。因此,本文认为甲骨文中出现的“凤”,实际上就是“风”字的初形。 ”字才成为凤凰之专名。古人造字,以象形指事为主,风作为可感而无形之物,很难用有形之物来表达。而飞鸟振翅而风生,以现实中并不存在而具有鸟形的“凤”字指代和飞鸟一样飘飞于空中的“风”,也是符合古人相似联想的特点的。因此,本文认为甲骨文中出现的“凤”,实际上就是“风”字的初形。那么,“风”与“凤”的分化究竟出现在什么时期呢?根据甲骨文研究者的成果,在第一期卜辞中,“风”多写作“  ”“ ”“  ”等形,自第二期以后,大量出现了加“ ”等形,自第二期以后,大量出现了加“ ”为偏旁的“ ”为偏旁的“ ”“ ”“ ”等形。[9]在目前可考的甲骨文、金文资料中,尚没有发现从“虫”的“風”字。之后,在相传为周昭王时期的《中鼎》铭文中,出现了一个与甲骨文中的“ ”等形。[9]在目前可考的甲骨文、金文资料中,尚没有发现从“虫”的“風”字。之后,在相传为周昭王时期的《中鼎》铭文中,出现了一个与甲骨文中的“ ”指向不同的“ ”指向不同的“ ”字:“隹王令南宫伐反虎方之年,王令中先,省南国贯行 ”字:“隹王令南宫伐反虎方之年,王令中先,省南国贯行 王居在夔 王居在夔 山。中乎归生凤于王, 山。中乎归生凤于王, 于宝彝。 于宝彝。 铭文中的“  ”字,大多数学者都释为“凤”。郭沫若在《两周金文辞大系》中说:“此与卜辞風字之作 ”字,大多数学者都释为“凤”。郭沫若在《两周金文辞大系》中说:“此与卜辞風字之作 者同,乃从奇鸟形,凡声,本即凤字,卜辞假为风。本铭言‘生凤’,自是活物。” [10]则此“生凤”,即活凤凰。马承源主编《商周青铜器铭文选》中,注“生凤”云:“当系周人称凤的方言。” [11]亦以凤指凤凰。由此可知,虽然在卜辞中出现的“凤”均宜作“风”,但出现在西周早期金文中的“凤”,则已经明确地指向了具有神性的凤鸟。而在《逸周书·王会解》中就有“西申以凤鸟,凤鸟者,戴仁抱义掖信,归有德”的记载。结合历史上流传的“文王之时,凤鸣于岐山”的传说,具有神性的“凤鸟”的出现,至晚在周文王之前。换句话说,在卜辞中指向自然之风的“凤”字,在西周建立之前,就已经具备了指代神性凤鸟的涵义。也就是说,“凤”与“风”的分化,很可能就发生在商代晚期商周文化的冲突与变革时期。《山海经·南山经》载凤凰云:“丹穴之山,其上多金玉。丹水出焉,而南流注于渤海。有鸟焉,其状如鸡,五采而文,名曰凤皇,首文曰德,翼文曰义,背文曰礼,膺文曰仁,腹文曰信。是鸟也,饮食自然,自歌自舞,见则天下安宁。” [12]这一段文字,最为显著的特点就是把“凤”与“德”“义”“礼”“仁”“信”统为一体,因此表现出了非常鲜明的周礼文化的特点。由此而言,明确的“凤”崇拜,极有可能是古远的鸟崇拜文化在商周之际的文化斗争中才真正形成的。 者同,乃从奇鸟形,凡声,本即凤字,卜辞假为风。本铭言‘生凤’,自是活物。” [10]则此“生凤”,即活凤凰。马承源主编《商周青铜器铭文选》中,注“生凤”云:“当系周人称凤的方言。” [11]亦以凤指凤凰。由此可知,虽然在卜辞中出现的“凤”均宜作“风”,但出现在西周早期金文中的“凤”,则已经明确地指向了具有神性的凤鸟。而在《逸周书·王会解》中就有“西申以凤鸟,凤鸟者,戴仁抱义掖信,归有德”的记载。结合历史上流传的“文王之时,凤鸣于岐山”的传说,具有神性的“凤鸟”的出现,至晚在周文王之前。换句话说,在卜辞中指向自然之风的“凤”字,在西周建立之前,就已经具备了指代神性凤鸟的涵义。也就是说,“凤”与“风”的分化,很可能就发生在商代晚期商周文化的冲突与变革时期。《山海经·南山经》载凤凰云:“丹穴之山,其上多金玉。丹水出焉,而南流注于渤海。有鸟焉,其状如鸡,五采而文,名曰凤皇,首文曰德,翼文曰义,背文曰礼,膺文曰仁,腹文曰信。是鸟也,饮食自然,自歌自舞,见则天下安宁。” [12]这一段文字,最为显著的特点就是把“凤”与“德”“义”“礼”“仁”“信”统为一体,因此表现出了非常鲜明的周礼文化的特点。由此而言,明确的“凤”崇拜,极有可能是古远的鸟崇拜文化在商周之际的文化斗争中才真正形成的。也许就是在“凤”字越来越明晰地指向“凤鸟”的过程中,作为“后起本字”的“风”字产生出来。《说文解字》收录了“  ”字,许慎说:“八风也。东方曰明庶风,东南曰清明风,南方曰景风,西南曰凉风,西方曰阊阖风,西北曰不周风,北方曰广莫风,东北曰融风。从虫凡声。风动蟲生,故蟲八日而化。凡风之属皆从风。 ”字,许慎说:“八风也。东方曰明庶风,东南曰清明风,南方曰景风,西南曰凉风,西方曰阊阖风,西北曰不周风,北方曰广莫风,东北曰融风。从虫凡声。风动蟲生,故蟲八日而化。凡风之属皆从风。 ,古文风。” [13]对于“风”字为何从“虫”,语言文字学家进行了多方面的讨论。但是,正如曾宪通所指出的:“‘風’字何以从虫?其古文何以从日?这个问题,自许慎以来似乎还没有人说得清楚,尽管有人怀疑《说文》‘风动蟲生,故蟲八日而化’的解释,想从先秦文字中找到反证,可是长沙楚帛书中却偏偏出了个从虫凡声的‘ ,古文风。” [13]对于“风”字为何从“虫”,语言文字学家进行了多方面的讨论。但是,正如曾宪通所指出的:“‘風’字何以从虫?其古文何以从日?这个问题,自许慎以来似乎还没有人说得清楚,尽管有人怀疑《说文》‘风动蟲生,故蟲八日而化’的解释,想从先秦文字中找到反证,可是长沙楚帛书中却偏偏出了个从虫凡声的‘ ’字,可见《说文》所收的篆文确有所本。问题在于对風字的结构作何解释。” [14]实际上,除了“从虫凡声”的“ ’字,可见《说文》所收的篆文确有所本。问题在于对風字的结构作何解释。” [14]实际上,除了“从虫凡声”的“ ”字之外,新出竹简中的“风”字,也有写作“ ”字之外,新出竹简中的“风”字,也有写作“ ”的,与《说文》近似。而除此之外,《汗简》中还收录有“ ”的,与《说文》近似。而除此之外,《汗简》中还收录有“ ”“ ”“  ”诸形,并无“虫”形。因此,在诸家围绕“风字何以从虫”的种种争议之外,[15]林义光的看法非常值得关注。在《文源》一书中,他就对许慎“风”字“从虫”的说法提出了质疑:“从虫于风义不切。 ”诸形,并无“虫”形。因此,在诸家围绕“风字何以从虫”的种种争议之外,[15]林义光的看法非常值得关注。在《文源》一书中,他就对许慎“风”字“从虫”的说法提出了质疑:“从虫于风义不切。 象形,非虫字。(犹臼象兒头田象木果之列——小字注) 象形,非虫字。(犹臼象兒头田象木果之列——小字注)  象穴。(泉小篆作 象穴。(泉小篆作 , , 亦穴形——小字注) 亦穴形——小字注)  象风出穴形。(宋玉《风赋》云:“空穴来风。”——小字注)与 象风出穴形。(宋玉《风赋》云:“空穴来风。”——小字注)与 (云) (云)  (雷)同意,凡声。” [16]林义光敏锐地发现了“ (雷)同意,凡声。” [16]林义光敏锐地发现了“ ”“ ”“  ”诸形与云气之间的关联,除去表声的“凡”形,这两个“风”字的构形,前者象云气之出穴,后者象见日而气升,《说文》收录的这两个“风”字形体,实质上都表达了“风”与“气”的密切关联。而《汗简》中保存的“ ”诸形与云气之间的关联,除去表声的“凡”形,这两个“风”字的构形,前者象云气之出穴,后者象见日而气升,《说文》收录的这两个“风”字形体,实质上都表达了“风”与“气”的密切关联。而《汗简》中保存的“ ”“ ”“  ”诸形,以及作为风字异形的“凨”字,同样传达出了古人对“风”作为流动气体这一特质的认识与把握。由此而言,《庄子·齐物论》中“大块噫气,其名为风”的解释,早就阐明了“风”字的造字之义。 ”诸形,以及作为风字异形的“凨”字,同样传达出了古人对“风”作为流动气体这一特质的认识与把握。由此而言,《庄子·齐物论》中“大块噫气,其名为风”的解释,早就阐明了“风”字的造字之义。二、风声与音律 《庄子·齐物论》不仅借子綦之口给风定名,而且对各种不同形态的“风”作了详细的描述: 夫大块噫气,其名为风。是唯无作,作则万窍怒呺。而独不闻之翏翏乎?山林之畏佳,大木百围之窍穴,似鼻,似口,似耳,似枅,似圈,似臼,似洼者,似污者;激者,謞者,叱者,吸者,叫者,譹者,宎者,咬者,前者唱于而随者唱喁。泠风则小和,飘风则大和,厉风济则众窍为虚。而独不见之调调、之刁刁乎?[17] 所谓“大块”,即指大地。“大块噫气,其名曰风”,意即“大地吐出的气,就是风”。这一段文字中对于“万窍怒呺”的描述,突出地体现了风、土气、孔穴以及音声的密切关联。元人陈师凯在《书蔡氏传旁通》卷四中说:“《庄子》风生于土囊之口,及‘大块噫气,其名为风’证之,风为土气,岂不章章明矣乎?” [18]陈师凯的论说,揭明了古人以“风”为土气、藉土囊之口而吐纳的文化观念。三国时吴人陆绩在《周易注》中说:“风,土气也。巽,坤之所生,故为风。” [19]由此而言,风为土气,因地之孔穴而发为声音。因风之鼓气作声而产生的音与律,恰恰构成了早期“风”文化的重要内涵。 首先,最古老的音乐乃是对以风声为代表的自然之音的模拟。《吕氏春秋·古乐篇》云:“惟天之合,正风乃行,其音若熙熙凄凄锵锵。帝颛顼好其音,乃令飞龙作乐效八风之音,命之曰《承云》,以祭上帝。”“帝尧立,乃命质为乐。质乃效山林溪谷之音以作歌。” [20]这里所说的“八风之音”“山林溪谷之音”,也就是《齐物论》所称“地籁”与“天籁”,而“地籁”的“万窍怒呺”,则直接启发了吹管乐器的制作:“昔黄帝令伶伦作为律。伶伦自大夏之西,乃之阮隃之阴,取竹于嶰溪之谷,以生空窍厚钧者,断两节间,其长三寸九分而吹之,以为黄钟之宫。”这里所说的“律”,即律管。伶伦之为律,可视为吹管乐器制作的开始。正是因为律管的制作缘于对风出孔穴而作声的模仿,因此,在早期的文化观念当中,风、气与律便具有了天然而密切的联动关系:“大圣至理之世,天地之气,合而生风,日至则月钟其风,以生十二律……天地之风气正,则十二律定矣。”也正是因为“风”与“律”、与音乐的密切关联,字义分化后指向神鸟的“凤”,也与音乐歌舞结下了不解之缘,《山海经》中多次出现的“自歌自舞”的凤凰的鸣声,也成为后人记述伶伦制律时辨析十二律的标准:“次制十二筒,以之阮隃之下,听凤皇之鸣,以别十二律。其雄鸣为六,雌鸣亦六,以比黄钟之宫,适合。黄钟之宫,皆可以生之,故曰黄钟之宫,律吕之本。” 律管仿风、气吹动孔穴而制成,最初的律管,并非如今人所言首先是定音的工具,律更为重要的用途是与“历”配合以治阴阳。《大戴礼记·曾子天圆》对律的作用有如下论说:“圣人慎守日月之数,以察星辰之行,以序四时之顺逆,谓之历;截十二管,以宗八音之上下清浊,谓之律也。律居阴而治阳,历居阳而治阴,律历迭相治也,其间不容发。”卢辩注“律历迭相治也”云:“历以治时,律以候气。” [21]因此,律,又被称为“候气之管”。[22]正因为律的首要作用在于“候气”,掌握着音律的音官,便在听风候气的仪式中,发挥着重要的作用: 古者,太史顺时覛土,阳瘅愤盈,土气震发,农祥晨正,日月底于天庙,土乃脉发。先时九日,太史告稷曰:“自今至于初吉,阳气俱蒸,土膏其动。弗震弗渝,脉其满眚,谷乃不殖。”稷以告王曰:“史帅阳官以命我司事曰:距今九日,土其俱动,王其祗祓,监农不易。”王乃使司徒咸戒公卿、百吏、庶民,司空除坛于籍,命农大夫咸戒农用。先时五日,瞽告有协风至,王即斋宫,百官御事,各即其斋三日。王乃淳濯飨醴,及期,郁人荐鬯,牺人荐醴,王祼鬯,飨醴乃行,百吏、庶民毕从。及籍,后稷监之,膳夫、农正陈籍礼,太史赞王,王敬从之。王耕一墢,班三之,庶民终于千亩。其后稷省功,太史监之;司徒省民,太师监之;毕,宰夫陈飨,膳宰监之。膳夫赞王,王歆大牢,班尝之,庶人终食。是日也,瞽帅音官以风土……廪于籍东南,钟而藏之,而时布之于农。[23] 出自《国语·周语上》的这段文字,是虢文公向不籍千亩的周宣王陈说籍田礼之于国家统治的重要意义及其举行方式。这场被认为关乎“民之大事”的籍田礼,是周天子在“阳瘅愤盈,土气震发”的立春时节,通过“亲耕”仪式,一方面向上天祈求丰收,另一方面表达劝农之心的盛大仪式。这场拉开春耕生产序幕的仪式活动,以“瞽告有协风至”正式开始,经过繁复的斋戒、飨醴、荐鬯等准备活动,于立春日王行籍礼时,“瞽帅音官以风土”。按韦昭注,“以风土”即指“以音律省土风”,土风,实即地气,所谓“以音律省土风”,即古人常说的“律以候气”。《后汉书·律历志》详细记载了古人的“候气之法”:“候气之法,为室三重,户闭,涂衅必周,密布缇缦。室中以木为案,每律各一,内庳外高,从其方位,加律其上,以葭莩灰抑其内端,案历而候之。气至者灰动。其为气所动者其灰散,人及风所动者其灰聚。” [24]这一段记载,在神秘的气息中透露出了音乐与土气之风之间的密切关联。 风为土气,土气发动,鼓动土物之孔窍而作声;先民仿效八风之音、山林溪谷之声而作乐,从这个意义上说,风声便是音乐。“风”与“音”的密切关联,使“风”自然而然具有了指代音声曲调的含义。《诗经·大雅·崧高》中“其诗孔硕,其风肆好”之“风”,《左传·成公九年》“乐操土风,不忘旧也”之“风”,《左传·襄公九年》“吾骤歌北风,又歌南风”之“风”,均是指音声曲调而言的。[25] 既然《国语·晋语八》师旷说“乐以开山川之风”,乐是依风而制,那么风土各异,必然导致曲声有别。反过来,曲声之别,也相应地反映着不同的风土人情。因此,广采诗谣以观民风也就有了足够的理由。孔子说:“循弦以观于乐,足以辨风矣。”说的也正是从音乐中察知政事得失之理。 三、风言、风议与风听 “风”一方面因为与“音”、与“律”的密切关联而具有了指向歌声、曲调的意义,另一方面,由风之飘忽流散,托物而不着于物,“风”字进一步衍生出了放逸、流散之义。如《书·费誓》“马牛其风,臣妾逋逃,勿敢越逐”之“风”,与《左传·僖公四年》“君处北海,寡人处南海,唯是风马牛不相及也”之“风”,均被注家解作“风逸”。因此,当“风”字逐渐与“言”“听”“议”“化”“刺”等词相结合,作为这些词语的修饰语出现时,“风”就成为“言”“听”“议”“化”“刺”的一种特殊状态,如: 《逸周书·宝典》:“忠恕是谓四仪,风言大极,意定不移。”朱右曾校释:“风言,流言。” [26] 《诗经·小雅·北山》:“或湛乐饮酒,或惨惨畏咎,或出入风议,或靡事不为。”马瑞辰《毛诗传笺通释》:“风议,即放议也;放议,犹放言也。” [27] 《国语·晋语六》:“于是乎使诵谏于朝,在列者献诗使勿兜,风听胪言于市,辨祅祥于谣,考百事于朝,问谤誉于路,有邪而正之,尽戒之术也。”韦昭注:“风,采也,胪,传也。采听商旅所传善恶之言。” 上述三则引文中,“风言”与“风议”之“风”,都具有宽泛、放任、不确定的含义。而“风听”一词,虽然韦昭注“风”为“采也”,但是,就“风”字字义的演化而言,训“风”为“采”,显得突兀而无所依附,这个解释显然是受“采诗以观风”的影响而来,并不符合《国语》文本本身的含义。就“风听胪言于市”这句话而言,“风听”之“风”,与《北山》的“或出入风议”之“风”相类,都指一种宽泛的、没有明确对象或内容的状态。这种状态,就是郑玄在笺注《诗序》“上以风化下,下以风刺上”时所说的“不斥言”,即不明言,没有明确的指斥对象。“风”之“不斥言”,涵盖了没有明确来源、没有具体内容、不针对特定对象等等宽泛而不确定的状态。对于这种状态的性质与特点,何楷在《诗经世本古义》附录的《论十五国风》中有一段精彩的论述:“是故风之体,轻扬和婉,托物而不着于物,指事而不滞于事,义虽寓于音律之间,意尝超于言辞之表。《大序》所云‘上以风化下,下以风刺上,主文而谲谏,言之者无罪,闻之者足以戒,故曰风’是也。” [28]何楷的这段话,是在讨论《诗经·国风》的文体特点。但是,他却由此揭示出了“风”之所以为“风”的根源——“托物而不着于物,指事而不滞于事”,这也就是古人所说的“风之化物,其神不测”。正是基于这样一种“托物而不着于物”的特点,社会中各种具有不明确特征的言语、行为,可感而不可视的社会状态、政教方式,都被冠上了“风”名。这一类名词,除前述“风言”“风议”“风听”之外,“风俗”“风教”“风范”“风尚”等等,莫不因此而来。当然,这其中也包含着首见于《毛诗序》的“风化”与“风刺”。 “风化”与“风刺”作为名词,一般认为首见于《毛诗序》:“上以风化下,下以风刺上,主文而谲谏,言之者无罪,闻之者足以戒,故曰风。”实际上,就这段话而言,“风化”与“风刺”都不成词,它们只是连属成句而己,只是郑玄在笺注这段文字时把他们并列,说“风化、风刺,皆谓譬喻不斥言也”,遂演而成词。因此,虽然这两个词语出现的时代相对较晚,但“以风化下”与“以风刺上”的思想与行为,却可以追溯至更早的时代。 《尚书·说命》有“四海之内,咸仰朕德,时乃风”的说法,这里的“风”,孔传释为“教也”。另外,《尚书·君陈》中又有“尔惟风,下民惟草”的说法。对于“风”和“草”的关系,孔子有更为明确地阐释,《论语·颜渊》载之云:“君子之德风,小人之德草。草上之风,必偃。”之后孟子又作了重申与强调,《孟子·滕文公上》有云:“上有好者,下必有甚焉者矣。君子之德风也,小人之德草也,草上之风,必偃。是在世子。”“草上之风,必偃”,说的便是政教德行方面“以风化下”的问题。尽管《说命》与《君陈》两篇均属古文《尚书》,文字不可尽信。但由孔子、孟子的阐述来看,“风化”“风教”的思想意识,的确应该在更早的时期就被施行于政治的教化之中了。 四、“风刺”与《诗》中之“风” “风化”“风教”的思想起源甚早,而《毛序诗》所言“风刺”,最早则从《国语·周语上》召穆公谏周厉王的一段话中露出端倪: 故天子听政,使公卿至于列士献诗,瞽献曲,史献书,师箴,瞍赋,矇诵,百工谏,庶人传语,近臣尽规,亲戚补察,瞽史教诲,耆艾修之,而后王斟酌焉,是以事行而不悖。 就这段话而言,其中并未出现“风刺”一词,但将这段话与《国语·晋语六》的记载进行比较,便可得出其中的“瞽献曲”与“庶人传语”,和“风刺”有密切的关联。《晋语六》范文子说:“故兴王赏谏臣,逸王罚之。吾闻古之王者,政德既成,又听于民。于是乎使诵谏于朝,在列者献诗使勿兜,风听胪言于市,辨祅祥于谣,考百事于朝,问谤誉于路,有邪而正之,尽戒之术也。”两相比较,可知《周语上》召穆公所说“庶人传语”,即《晋语六》范文子所说“风听胪言于市”,从听政者的角度而言为“风听”,从言说者的角度而言,便是“风言”“风语”,《国语》称之为“传语”。就史籍的记载来看,“庶人传语”大多都通过歌曲谣谚的方式完成,这就与“瞽献曲”之间具有了某种相通性。从某种意义上说,这两种方式都不是直陈政事,前者通过对世俗民情的诉说委婉曲折地反映君德政情,后者则借助于音声与风土之俗的密切关联反映社情民意。这两种进谏方式的最大特点,就是《毛诗序》所说的“主文而谲谏,言之者无罪,闻之者足以戒”,即“下以风刺上”的“风刺”。由此可知,与“赋”的“直陈其事”相区别,[29]“风刺”本质上应该是指不着痕迹、委婉曲折的进谏方式。 当音乐形态的“风言”“风语”被王朝乐官掌握时,善于审音知政的乐官便可从中解读出君德政情的善恶。当这些音乐形态的“风言”“风语”被纳入周王室的音乐体系中,其歌辞也会被编入相应的乐歌文本当中,这些乐歌,就是最早的“风刺”之诗。既然“风刺”的特点是“不着痕迹、委婉曲折”的“主文而谲谏”,那么“风刺”之诗在内容上必然不会斥言朝政。因此,它们与王朝政治的关联,便只能通过“以一国之事系一人之本”的方式来实现。在《两周诗史》中,笔者曾讨论过“以一国之事系一人之本”的序诗方式,认为它是以献诗、采诗为基础的美刺理论的表现方式,其直接后果就是导致了用诗之义与歌辞本义的疏离;而这种情况,除了《国风》作品之外,在《小雅》当中也大量存在。[30]由此而言,作为一种言说方式,或者在《毛诗序》中也可以具体化为序诗方式的“风”,并非为《国风》所专有。《毛诗序》中的“言天下之事,形四方之风”的解释本身,就是对《雅》中有“风”的肯定。也正是这些存在于《雅》中的“风刺”之作,给后代儒者的“风体”“雅体”之辩带来了诸多的麻烦。宋人严粲于《诗缉》卷一云: 二《雅》之别,先儒亦皆未有至当之说。窃谓《雅》之小大,特以其体之不同耳。盖优柔委曲,意在言外者,风之体也;明白正大,直言其事者,雅之体也。纯乎雅之体者为雅之大,杂乎风之体者为雅之小。今考《小雅》正经,存者十六篇,大抵寂寥短简,其首篇多寄兴之辞,次章以下则申复咏之,以寓不尽之意,盖兼有风之体。《大雅》正经十八篇,皆舂容大篇,其辞旨正大,气象开阔,不唯与《国风》夐然不同,而比之《小雅》亦自不侔矣。至于变雅亦然,其变小雅中,固有雅体多而风体少者,然终有风体,不得为《大雅》也。[31] 在这里,严粲已然明确认识到了“优柔委曲,意在言外”是“风之体”的基本特点。但囿于传承既久的《风》《雅》之别,他只能以“纯乎雅之体者”“杂乎风之体者”来解释《大雅》与《小雅》的区别,未能认识到“风”作为王朝政教体系下委婉曲折的言说方式的本质。《国语·周语上》与《晋语六》所记载的古天子听政的方式,以及在春秋时代赋诗言志的风气中被提及的“风”,从来没有作为《诗经》作品的类名出现。在《左传·襄公二十九年》季札观乐的记载中,诸侯国风也仅被称作《邶》《鄘》《卫》《王》《郑》《齐》等,也没有被冠上“风”名,而见于同段文字的“是其卫风乎”“泱泱乎大风”“八风平”之“风”,则仍关乎音声曲调、气度风范,与《诗经》类名无关。由此来看,至少在鲁襄公二十九年(公元前544)之前,因作为言说方式的“风”而产生的“风刺”之作,尚未被直视为“风”诗。它们与时政的关联通过“以一国之事系一人之本”的方式来实现。换句话说,“风刺”之作的刺意,是由序诗者依据诗歌创作或采集时代执政者德行之高下,以及当时社会的实际状况做出的,带有浓厚主观色彩的规定与评说。假若一代之主非有德之君,产生于这一时代的作品,无论其本身的内容如何,都会因这“一人”之无德而被纳入“刺”诗的行列。西周末、东周初是“风刺”之诗大量产生的时代,这些因“风刺”之法而来的作品,或归属于《小雅》、或分列于各国,都被统纳于“诗”名之下,作为《诗经》作品类名的“风”还没有出现。 五、《风》名的出现 在春秋时代,“风”尚未具备指代《诗经》作品的类名的义项。但是,春秋之后,作为类名的“风”开始陆续出现于典籍当中。首先值得注意的是《礼记·乐记》,其中“子赣见师乙”中有云: 宽而静,柔而正者,宜歌《颂》;广大而静,疏达而信者,宜歌《大雅》;恭俭而好礼者,宜歌《小雅》;正直而静,廉而谦者,宜歌《风》;肆直而慈爱者,宜歌《商》;温良而能断者,宜歌《齐》。夫歌者,直己而陈德也。动己而天地应焉,四时和焉,星辰理焉,万物育焉。[32] 在这一段文字中,与《颂》《大雅》《小雅》并列的《风》,显然就是作为《诗经》类名的“风”。我们知道,《乐记》的作者被认为是孔子的再传弟子公孙尼子,而出现在文中的“子赣”,即孔子的弟子子贡。除了与子贡和公孙尼子相关的《乐记》文字之外,在《礼记·表记》中还出现了两例引用《国风》的例子: 子言之:“仁有数,义有长短小大。中心憯怛,爱人之仁也;率法而强之,资仁者也。《诗》云:‘丰水有芑,武王岂不仕,诒厥孙谋,以燕翼子,武王烝哉。’数世之仁也。《国风》曰:‘我今不阅,皇恤我后。’终身之仁也。”子曰:“口惠而实不至,怨菑及其身。是故君子与其有诺责也,宁有已怨。《国风》曰:‘言笑晏晏,信誓旦旦,不思其反;反是不思,亦已焉哉!’” 在这两条材料中,对《国风》的引用跟在“子曰”之后,从文献本身无法明确判断是否属于“子曰”的内容。但是,从另一方面而言,即使《缁衣》《表记》等文献中的“子曰”,并非出自孔子之口,只是子思思想的一种特殊的表达方式,[33]我们仍然可以据此判断,在《表记》产生的子思时代,《国风》之名也已经出现了。 除了上述三条材料之外,《左传》中也有一处“风”与《诗经》类名相关联,这就是《左传·隐公三年》记载周郑交质事件之后,“君子曰”中的一段话:“《风》有《采蘩》《采苹》,《雅》有《行苇》《泂酌》,昭忠信也。” [34]这里的《风》与《雅》并列,显然是指作为《诗经》类名的《风》与《雅》。由于《左传》当中的“君子曰”,本来就是一个复杂的问题,[35]就目前学界的观点而言,就有出自时贤与作者代言等不同的说法,但是由前文的讨论可知,至晚在鲁襄公二十九年季札观乐之前,作为《诗经》类名的《风》并未出现,《周南》《召南》与其他十三国风,都是与《小雅》《大雅》《颂》平行并列的,因此出现在隐公三年(公元前720)的“君子曰”,不可能出自隐公三年的时贤君子之口,它只能是《左传》作者假托君子之口对交质事件所做的评说。而杨伯峻先生认为,《左传》成书的年代当在公元前403—前389年之间。[36] 综上述材料出现的时代来看,《风》或者《国风》之名的出现,只能发生在春秋末年到战国初年。而这一时期与诗文本的结集密切关联的重大事件只有一件,就是孔子的删《诗》正乐。[37] 《仪礼·燕礼》有云:“乃间歌《鱼丽》,笙《由庚》;歌《南有嘉鱼》,笙《崇丘》;歌《南山有台》,笙《由仪》。遂歌乡乐:《周南·关雎》《葛覃》《卷耳》,《召南·鹊巢》《采蘩》《采苹》。大师告于乐正,曰:‘正歌备。’”[38]由此可知,《周南》《召南》虽然被视为周王室的“正歌”得以在正式的仪式上使用,但是,从音乐属性而言,它们和其他十三国风一样同属“乡乐”。因此,按照周代礼乐体制下四分结构的音乐观念,[39]把同属“乡乐”的十五国风合为一类,称为“国风”,使之与《小雅》《大雅》《颂》并列,不但能使《诗》的结构与周代礼乐体制下音乐的结构更为契合,而且,这个类名还有如下两个意义:一方面,它标示出了这些作品与风土之音的密切关联及其委婉曲折的“风刺”属性,另一方面,它所涵盖的只是来自于“乡乐”的“风”诗作品,并不包含此前已经存在于《小雅》当中的“风刺”之诗。由此而言,“国风”类名的出现,与“三百五篇,孔子皆弦歌之”一样,都体现出了追求和恢复周代礼乐制度的精神倾向。因此,在战国初年作为《诗经》类名开始出现的《国风》,极有可能就是孔子删《诗》正乐的成果和表现。[40] 六、《毛诗序》——“风”义之集成与新变 经过漫长的历史积淀,“风”字将诸多义项汇于一身,形成了积累丰厚、意涵深远的“风”文化。而最早对“风”文化的丰富内涵作系统论述的文字,便是引来诸多争议的《毛诗序》,先录其中与“风”相关的文字如下: 《关雎》,后妃之德也。《风》之始也,所以风天下而正夫妇也。故用之乡人焉,用之邦国焉。《风》、风也、教也。风以动之,教以化之……故《诗》有六义焉,一曰风,二曰赋,三曰比,四曰兴,五曰雅,六曰颂。上以风化下,下以风刺上,主文而谲谏,言之者无罪,闻之者足以戒,故曰《风》。至于王道衰,礼义废,政教失,国异政,家殊俗,而《变风》《变雅》作矣。国史明乎得失之迹,伤人伦之废,哀刑政之苛,吟咏情性以风其上,达于事变而怀其旧俗者也……是以一国之事系一人之本,谓之“风”,言天下之事、形四方之风谓之“雅”。雅者,正也,言王政之所由废兴也。政有小大,故有《小雅》焉,有《大雅》焉。《颂》者,美盛德之形容,以其成功告于神明者也。是谓四始,《诗》之至也。然则《关雎》《麟趾》之化,王者之风,故系之周公。南,言化自北而南也。《鹊巢》《驺虞》之德,诸侯之风也,先王之所以教,故系之召公。[41] 这段文字中的“风”,有作为《诗经》作品类名的“风”,如“《风》之始也”;有“风教”“风化”之“风”,如“所以风天下而正夫妇也”“上以风化下”;有“主文而谲谏”的“风刺”之“风”,如“下以风刺上”“吟咏性情以风其上”;有作为序诗方式的“风”,如“以一国之事系一人之本谓之风”;有作为风声、曲调的“风”,如“言天下之事,形四方之风”;有作为风气、风俗之“风”,如“王者之风”“诸侯之风”。凡此种种,几乎涵盖了以往所产生的,与音乐、诗歌相关联的所有“风”义。值得注意的是,作为“六义”之一的“风”,在这里却是头一次出现。 说到“六义”,必然要联系到“六诗”。《周礼·大师》云大师“教六诗:曰风,曰赋,曰比,曰兴,曰雅,曰颂”,又《瞽矇》云“掌九德六诗之歌以役大师”。在《周礼》的语境中,“六诗”直接与乐歌的传承方式相关联,大师教“六诗”,“以九德为之本,以六律为之音”。因此,由大师职掌教授的“六诗”之“风”,当指与风土之歌直接关联的音声曲调。但是,在“六义”的序列当中,音乐已完全退场。“六义”之“风”无关音乐。因此,“六义”虽然沿袭了“六诗”的内容,但在剥离了它们和音乐与仪式的关联之后,却未对“六义”的内涵作进一步明确的解释。后人多取郑玄对“六诗”的解释来理解“六义”,但是,与《周礼》语境下的“六诗”并列不同,在《毛诗序》的框架内,风、雅、颂与赋、比、兴显然不是同一个层次的概念,“六义”一名隐含着内在的矛盾。所以,到孔颖达作《毛诗正义》的时候,就对“六义”提出了新的解释: 风、雅、颂者,诗篇之异体;赋、比、兴者,诗文之异辞耳。大小不同而得并为六义者,赋、比、兴是诗之所用,风、雅、颂是诗之成形,用彼三事,成此三事,是故同称为义,非别有篇卷也。[42] “三体三用”说意图消解“六义”说的内在矛盾,并由此建立了一个崭新的诗学体系,意义深远。但就注解《毛诗序》而言,“三体”“三用”的分割,不但没有消解其中的矛盾,反而更加彰显了“六义”之名内涵的模糊。通读《毛诗序》,其主旨在于说《诗》之“义”。而对“义”的重视,自是承春秋“《诗》《书》,义之府也”的认识而来,是崇尚《诗》之德义内涵的集中体现。由此而言,《毛诗序》取《周礼》“六诗”之实而冠之以“六义”之名的做法,便折射出了一种过渡时代的特点:在这个时代,以大师“六诗”之教为主导的礼乐教化已经崩坏,但“六诗”礼乐之教的影响依然留存;“六义”所标举的重视德义之教观念已经建立,但尚未形成完备的诗教理论,只能基于旧有观念提出“新”的主张,在因循沿革中表现出了转向的趋势与努力。这样的特点,无疑和七十子活动频繁的战国初年最为相合。[43]而在因循革新中出现的“六义”一名,又为“风”字提供了一种新的、且更具影响力的义项。 注释: [1]徐中舒主编:《甲骨文字典》卷四,成都:四川辞书出版社,1989年,第428页。 [2]参见胡厚宣主编:《甲骨文合集释文》(全四册),北京:中国社会科学出版社,1999年。下引此书,简称《合集》,文中夹注。 [3]在《甲骨文合集释文》中,所有的“凤”均被隶写成了“风”。 [4]温少峰、袁庭栋:《殷墟卜辞研究——科学技术篇》,成都:四川社会科学院出版社,1983年,第158—159页。引文引用甲骨著录资料对应的全称见此书第389—391页。 [5]参见罗振玉:《增订殷虚书契考释》,宋镇豪、段志洪主编:《甲骨文献集成》第7册,成都:四川大学出版社,2001年,第106页。 [6]温少峰、袁庭栋:《殷墟卜辞研究——科学技术篇》,第155页。 [7]过常宝:《“风”义流变考》,《北京师范大学学报》1998年第3期。 [8]徐协协贞《殷契通释》云:“  或作 或作 ,古风字。 ,古风字。 后世仞为凤。罗氏云:‘风古借凤为之。’语似倒置。”见宋镇豪、段志洪主编:《甲骨文献集成》第34册,第299页。 后世仞为凤。罗氏云:‘风古借凤为之。’语似倒置。”见宋镇豪、段志洪主编:《甲骨文献集成》第34册,第299页。[9]参见见谢信一:《甲骨文中的凤、  说》,宋镇豪、段志洪主编:《甲骨文献集成》第12册,第282页。 说》,宋镇豪、段志洪主编:《甲骨文献集成》第12册,第282页。[10]郭沫若:《两周金文辞大系》,《郭沫若全集·考古编》第八卷,北京:科学出版社,2002年,第53—54页。 [11]马承源主编:《商周青铜器铭文选》第三卷,北京:文物出版社,1988年,第76页。 [12]袁珂校注:《山海经校注》,上海:上海古籍出版社,1980年,第16页。 [13]许慎撰,徐铉校定:《说文解字》卷一三下,北京:中华书局,2013年,第286页。 [14]曾宪通:《楚文字释丛(五则)》,《中山大学学报》1996年第3期。 [15]参见尹荣方:《“风”字和它的文化蕴意解析》,《汉字文化》2011年第4期;陆忠发:《“风(風)”从“虫”辨》,《杭州师范大学学报》2015年第1期。 [16]林义光:《文源》,上海:中西书局,2012年,第109页。 [17]郭庆藩辑,王孝鱼整理:《庄子集释》卷一下,北京:中华书局,1961年,第45—46页。 [18]陈师凯:《书蔡氏传旁通》卷四中,《景印文渊阁四库全书》第62册,台北:台湾商务印书馆,1986年,第370页。 [19]李鼎祚撰,王丰先点校:《周易集解》,北京:中华书局,2016年,第523页。 [20]许维遹撰,梁运华整理:《吕氏春秋集释》卷五,北京:中华书局,2009年,第123、125页。本文所引《吕氏春秋》正文,若无特别注明,均据此书。下文不再出注。 [21]黄怀信主撰,孔德立、周海生参撰:《大戴礼记汇校集注》卷五,西安:三秦出版社,2005年,第628—631页。 [22]《礼记·月令》“律中大蔟”郑玄注云:“律,候气之管,以铜为之。 [23]徐元诰撰,王树民、沈长云点校:《国语集解》,北京:中华书局,2002年,第16—20页。本文所引《国语》正文,若无特别注明,均据此书。下文不再出注。 [24]范晔撰,李贤等注:《后汉书》,北京:中华书局,1965年,第3016页。 [25]《汉语大词典》“风”字条下有云:“指乡土乐曲;民间歌谣。《左传·成公九年》:‘言称先职,不背本也;乐操土风,不忘旧也。’杨伯峻注:‘土风,本乡本土乐调。’南朝梁刘勰《文心雕龙·乐府》:‘匹夫庶妇,讴吟土风,诗官采言,乐胥被律,志感丝篁,气变金石。’”实际上,与“乡土乐曲,民间歌谣”这一词义对应的是“土风”,而不是“风”,就“风”字而言,仅指乐曲、歌谣而言,并不包含“乡土”“民间”的涵义。 [26]黄怀信、张懋镕、田旭东:《逸周书汇校集注》卷三,上海:上海古籍出版社,2007年,第284页。 [27]马瑞辰撰,陈金生点校:《毛诗传笺通释》卷二一,北京:中华书局,1989年,第692页。 [28]何楷:《诗经世本古义》卷首,《景印文渊阁四库全书》第81册,第9页。 [29]笔者认为,“赋”是一种直陈其事的言说方式,相关论述见拙文《从赋税之“赋”到登高能“赋”——追寻赋体发生的制度性本原》,《清华大学学报》2016年第2期。 [30]相关论述参见拙著《两周诗史》“绪论”,北京:社会科学文献出版社,2006年,第80—81页。 [31]严粲:《诗缉》卷一,《景印文渊阁四库全书》第75册,第16页。 [32]阮元校刻:《十三经注疏·礼记正义》(清嘉庆刊本),北京:中华书局,2009年,第3349页。本文所引《礼记》正文,若无特别注明,均据此书。下文不再出注。 [33]参见拙文《子思及其〈诗〉学思想寻迹》,《文学遗产》2012年第5期。 [34]杨伯峻:《春秋左传注》(修订本),北京:中华书局,2009年,第28页。 [35]对于《左传》当中的“君子曰”的时代,学者多有争论,在“后人附益”说横行几百年之后,现当代学人从多方面论证“君子曰”当“为《左传》原书所有”。 [36]参见杨伯峻:《春秋左传注·前言》(修订本),第41页。 [37]关于《诗经》文本形成史的论述,参见拙著《两周诗史》,北京:社会科学文献出版社,2006年。 [38]阮元校刻:《十三经注疏·仪礼正义》(清嘉庆刊本),第2208页。 [39]参见拙著《两周诗史·序论》第三节“‘四始’、‘四诗’与诗文本的结构”,北京:社会科学文献出版社,2006年。 [40]上博简《孔子诗论》中“邦风”一名的出现,曾在诗经学界掀起轩然大波。汉人为避汉高祖刘邦名讳,乃改“邦风”为“国风”的说法因此大为盛行。王刚《“邦风”问题再探:从上博简〈孔子诗论〉看〈风〉诗的早期形态》一文,对于避讳说提出了有力的反驳,文章认为“将‘邦风’作为《风》诗初名,认定‘国风’乃汉代避讳所致,是一种错误的认知。‘邦风’是战国时代与‘国风’并存的《风》诗之名,只不过随着时间的推移,‘国风’广为接受,‘邦风’则被淘汰。”(刊载于谢维扬、赵争主编:《出土文献与古书成书问题研究》,上海:中西书局,2015年,第198页)笔者赞同他对避讳一说做出的判断。但依据“风刺”之作早已存在于《小雅》之中的事实,以及《表记》《荀子》均称《国风》之名的情况来看,“国风”应该是《风》诗的初名,出现于《左传》与《礼记·乐记》当中的“《风》”,或许是对《国风》的省称,而“邦风”则是传播过程中“国风”的讹变而已。 [41]阮元校刻:《十三经注疏·毛诗正义》(清嘉庆刊本),第562—569页。 [42]阮元校刻:《十三经注疏·毛诗正义》(清嘉庆刊本),第566页。 [43]若如此,可为《毛诗大序》出自子夏之手的传统说法添一旁证。 作者简介:马银琴,清华大学中文系教授,上海大学诗礼文化研究中心兼职教授。本文系国家社会科学基金重大项目“《诗经》与礼制研究”(16ZDA172)阶段性成果。 原载《清华大学学报》2017年第4期 (责任编辑:admin) |