|

分布地理研究是历史文化地理研究中经常使用的一种方法,用来研究某种类型的人、事、物的地理分布,通过地理分布的分析,去发现事物背后某些带有本质性或者规律性的东西。分布地理也是一种定量分析,但它又与纯粹的定量分析有所不同,定量分析重在以数字说明问题,而分布地理则将数字与地理结合起来,通过地理分布上的数量、范围以及结构、关系等不同角度不同层面的分析,去研究文化地理问题。本文尝试用地理分布理论来研究北宋诗人,主要想解决如下一些问题:了解北宋诗人的地理分布状况,并通过诗人地理分布的分析,了解北宋诗歌发展与地理之关系,研究北宋各地区文学之状况,亦欲借此来研究宋代文学发展中的某些问题。

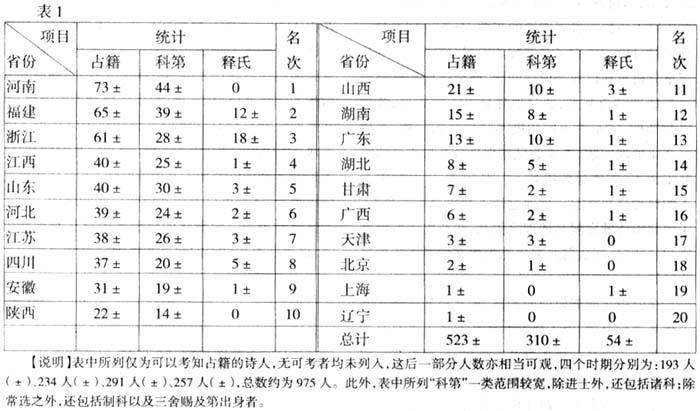

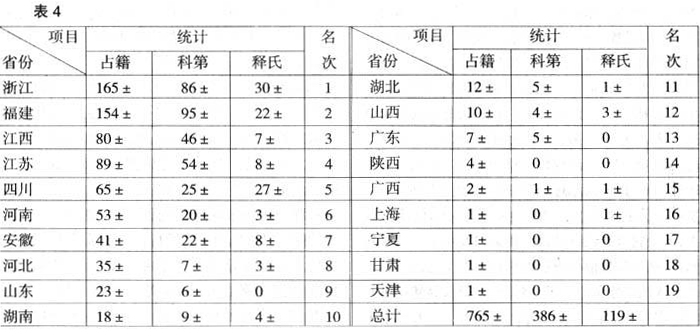

在分析之前需要说明的是:本文只是就诗人的占籍来进行统计,但占籍并非对所有诗人都具有同样的意义,而且占籍本身就有许多难以确定处,比如依据惯例,“籍”是指祖居之地,但究竟某氏于某地居住几代称之为某籍才比较合适呢?是父、祖,还是曾祖、高祖?本文统计虽然以祖居之地为准,但考虑到地域文化对作家的影响,所以也兼顾到父辈的情况,比如韩淲(1159-1224),祖籍开封雍丘,其父韩元吉(1118-?)南渡后已徙居信州上饶,很显然,信州上饶对于出生于南渡三十余年后的韩淲来说,其意义要远比开封雍丘大得多。职是之故,将韩淲划入信州上饶似更合理些。同时,由于统计上的困难,本文暂时只能以今日之省份来统计北宋时代诗人之占籍,而未能恢复到宋时的路、州、军、县的状态,这无形中又给分析带来了不少的麻烦。不过从所做的分析来看,还是可以发现和说明一些问题的。对于人文学科来说,定量化的分析永远只具有参考价值,这也是本文讨论的起点和基础。 一 先从动态化的地理分布说起。 为分析之需要,试将北宋分为四个时间段:第一期:太祖、太宗、真宗时期(960-1022);第二期:仁宗时期(1023-1063);第三期:英宗、神宗、哲宗时期(1064-1100);第四时期:徽宗、钦宗时期(1101-1126)。各期时间大体保持均衡。但诗人的时期归属仍是一个十分棘手的问题,很难整齐划一。本文则略依诗人及第之年为界,自及第后或稍晚,为其人所属之时代。这是划分时代的一个重要依据,但因具体情况又不得不略有调整,比如各期交替之际可能会有交叉,情形也比较复杂一些;再如北宋开国之初,许多诗人原由五代十国入宋,而北宋末则又有相当大的一批诗人跨入南宋,这都是难以处理的。诗人之分期不易,此处统计仅存其大者,因而表中所列数字亦可有上下浮动之余地。 太祖、太宗及真宗时期(960-1022)为唐、宋诗过渡时期,诗风和前代相比变化不大,至真宗后期,宋诗始变。试将本时期诗人之地理分布作一统计如下(见表1):  本期首先值得注意的是诗人地理分布之范围相当广,共涉及二十个省份,这差不多就是北宋时诗人分布的最大范围(据《全宋诗》统计,整个北宋时期诗人分布共及二十二个省份),而且各地诗人数亦相差无几。尤其是北方几个省份,如西北的甘肃,北方或东北的天津、北京、辽宁,这些地区在此前的中国诗歌史中很少有诗人出现,而今这里却出了诗人!虽然人数不多,但其意义却不可忽视。造成这一分布状况的一个重要原因是晚唐五代以来动荡不安的时局。自唐安史之乱后,藩镇割据势力日盛一日,至唐末五代,遂演变成一分裂格局,不仅中原地区不能幸免,即使一些边远之地或少数民族聚居之地亦被卷入这场争战中,成为此一时期各不同地域之主角。比如北方之五代,其中后唐李氏(李克用、李存勖)、后汉刘氏(刘知远),均为沙陀人;后晋石敬瑭出身不详,或说为西域石国之后裔。政治上的这种碰撞和“沟通”也同时意味着文化上的碰撞和沟通,于是来自四面八方的边缘文化、少数民族文化也同时参与到“文化主流”中来,比如《全宋诗》中收录的一些边缘地区诗人或少数民族诗人,也说明这一情景的普遍存在,如郭从义(909-971),其先本沙陀部人,后家太原(今属山西),《宋史》卷二五二有传;窦仪(914-966),蓟州渔阳(今天津蓟县)人,后晋天福中进士,《宋史》卷二六三有传;赵文度(914-974),蓟州渔阳人,《宋史》卷四八二有传;马文斌,敦煌(今属甘肃)人,太祖开宝三年(970)前后为沙州归义军节度押衙知司书手(见《全宋诗》第一册)等。这些人的身份可能不一样,动机和背景也有所不同,但都因为特殊之政局而与中原文化有了接触。这是从边缘文化汇入主流文化来说。另一方面,又有主流文化之分流。由于分裂和争战,往日之政治中心已不复存在,一元化走向了多元化,文化或文学之中心也被打破,原本集中于两京(唐代都城长安和洛阳)之士子亦不得不离开曾令其神往、依恋的都城,为生存计而奔走四方,比如晚唐著名诗人韩偓,京兆万年人,挈家入闽往依王审知;崔道融,荆州人,避乱来闽;韦庄,京兆杜陵人,入蜀受聘于王建;诗僧贯休,婺州兰溪人,初献诗吴越王,又投荆南成汭,后入蜀依王建;欧阳彬,衡山人,初投楚王马殷,不遇,复投蜀。据《八闽通志》记载,福建之建宁“自五代乱离,江北士大夫、豪商巨贾,多逃难于此,故备五方之俗”[1]。又如四川,在五代蜀国时期,“帝(前蜀高祖王建)虽目不知书,而好与儒生谈论,颇解其理。是时唐衣冠之族多避乱在蜀,帝礼而用焉,使修举政事,故典章文物有唐之遗”[2]。可见诗人之分流是这一时期普遍存在的情况。由政治中心的被打破,进而是文化中心的被打破,遂令唐代三百年来之一统文化逐渐为多元化文化所取代。从晚唐五代文人之处境看,这自然是一种悲剧,但当这些文士远走他乡时,在寂寞孤独的漂泊中,也同时将文学的种子撒在了异域,在经历过多年与“异质文化”相碰撞相融合之后,新的文学生命也正在孕育之中。宋代文学承五代之后,也自然承继了这笔丰厚的文化遗产。从这一点来看,未必不可以说是宋代文学之幸。 再看各省之分布状况。在第一方阵中,河南为宋朝立国之基,亦为宋王朝国都之所在,其诗人数处于“三鼎甲”之状元亦在情理之中。但这还是表面现象,从更深层来看,应与此一地域之历史背景有关。在当时人(甚至后世人)心目中,梁、唐、晋、汉、周五代一直是政治、文化正朔之所在(只要看一看史书中大多将此五代帝王列为本纪的事实便可了然),五代至后周时经郭威、柴荣的南征北讨、整顿改革,已初步显示出北方统一之气象,经济逐步恢复,社会趋于稳定,又沾了些“皇都”、“京畿”的地利,文人也就较他省为多,文学也较他省发达。须附带提起的是另外两个诗人数比较靠前的北方省份,一是河北,一是陕西,此二省大概都与后周或者赵宋王朝有些瓜葛:前者为赵宋皇帝著籍之地(赵匡胤为河北涿州人),晚唐五代时虽然一直战事不断,但亦有好文之主,如曾为魏博节度使后为邺王的罗绍威,据史书记载就是“喜文学,好儒士”之人,“每命幕客作四方书檄,小不称旨,坏裂抵弃,自劈笺起草,下笔成文。又癖于七言诗,江东有罗隐,为钱镠客,绍威申南阮之敬。(罗)隐以所著文章诗赋酬寄,绍威大倾慕之,乃目其所为诗集曰《偷江东》。今邺中人士多有讽诵”[3]。至于陕西,本为唐王朝京都之所在,自周世宗显德二年(955)闰九月收复秦、成、阶、凤四州,陕西亦大部分纳入后周之版图[4],其文化也自有难以磨灭的传统在。 福建、浙江紧随河南之后,分列第二、第三位。此二省与四川都是五代十国时较为富庶之地,亦为当时文人荟萃之所。福建,盖古闽越之地,唐末五代初,王潮据闽,“乃创四门义学,还流亡,定租税,遣吏巡州县,劝课农桑,交好邻道,保境息民,人皆安乂”[5]。至宋时,“民安土乐业,川源浸灌,田畴膏沃,无凶年之忧。……其俗信鬼尚祀,重浮屠之教,与江南、二浙略同。然多向学,喜讲诵,好为文辞,登科第者尤多”[6],其文学之盛,由来已久。又据《福建通志》载:“闽文章为天下传习久矣,四子六经之传注,绍先圣而诏来学,为闽人所撰述者居其五,马、班、韩、欧,卑卑无高论矣,然此不可以文言也。唐相常公衮始以文章诲闽人士,闽号能文者自欧阳四门始,其后陈通方、王鲁复、许稷、盛均、黄滔、翁承赞之徒,各擅才华,驰驱百氏,终唐之世,咸以词赋争鸣。宋兴,名儒辈出,其羽翼经传,表章道学,与夫经济政事烺烺炳炳,功垂天壤者,详具人物传矣,其次犹得以雕龙绣虎之技帜树艺林,故观人文于闽,犹挹水于河,取火于燧也。”[7]两浙为《禹贡》扬州之域,东南际海,可以通商,土地肥沃,有鱼、盐、布帛、粳稻之利[8]。五代之时属吴越,吴越王钱镠奉行“保境安民”的政策,尊奉北朝,与他国修好,因此两浙在五代之时以弱国而独能保境内平安,正如叶适所说:“吴越之地,自钱氏时独不被兵,又以四十年都邑之盛,四方流徙尽集于千里之内,而衣冠贵人不知其几族,故以十五州之众当今天下之半。”[9]由此可见,福建、两浙占天时、地利、人和,其诗人之多、文学之盛亦属必然。 四川也是五代至宋初时文学比较发达的地区,安史之乱时,玄宗避难,已将盛唐文化带往蜀地;前蜀主王建好文喜儒,唐衣冠之族多避乱入蜀;后蜀主孟昶,“能文章,好博览,有诗才”[10],“尝立石经于成都,又恐石经流传不广,易以木版。宋世书称刻本始于蜀,今人求宋版,尚以蜀本为佳。昶好文,有功后学,诚未可以成败论。尝言不效王衍作轻薄小词,而其词自工”[11]。说到刻书,还应该提起对五代西蜀和宋初文化发生过重要影响的毋昭裔刻书,据史书记载:“毋昭裔,字河中,龙门人。博学有才名……昭裔性嗜藏书,酷好古文,精经术。常按雍都旧本《九经》,命张德钊书之,刻石于成都学宫。蜀土自唐末以来,学校废绝,昭裔出私财营学宫,立黉舍,且请后主镂版印《九经》,由是文学复盛。又令门人句中正、孙逢吉书《文选》、《初学记》、《白氏六帖》,刻版行之。后子守素赍至中朝,诸书遂大彰于世。所著有《尔雅音略》三卷。”[12]宋初时尚有《开宝藏》、《太平御览》和《册府元龟》三部巨著的刊刻。依常理而论,四川本应有更多的诗人或文学家,但宋太祖到真宗三朝,四川诗人数仅列位第八。这首先可能与北宋初蜀中政局的不稳有关。宋平孟蜀后,将其府库之积尽输于京师,又于常赋外,更置博买务,禁止商旅私市布帛,岁贡之数又加倍,因而在太祖、太宗之时便接连发生了全师雄、王小波、李顺等人领导的大规模起义,以反抗新王朝的暴政[13]。这不能不对四川文学产生影响;另一方面,也与蜀中士风有关,蜀中士子虽好读古文,却以淡泊名利为尚。据《宋朝事实类苑》记载,此一情形至真宗朝仍然如此:“蜀中士子,旧好古文,不事举业,迨十五年,无一预解名者。”[14]后得张咏奖掖,两川士子方奋起家荣乡之志,才改变了这一局面。 其余如江西,为南唐属地,是五代时文化较发达之地,但宋初方内附不久,因而名列第四[15]。江苏历来为文人荟萃之区,但在五代与宋初时,淮东、淮西(包括江苏北部和安徽北部地区)一直处于南北争战之要冲,诗歌无立足之地,因而很难与孔孟之邦的山东较一日之短长。 二 仁宗时期(1023-1063)为北宋诗歌转折之一大关捩,其变化于表2可见:  其二,第一期诗人之地理分布呈均匀状态,涉及二十个省份,除豫、闽、浙三省较突出外,其他各省人数相差无几,说明北宋初期虽已建立起政治中心,但文化之中心尚未完全形成;而在仁宗时期,诗人地理分布却出现越来越集中之趋势:所及省份由原来的二十个减少到十七个,而十七个省份中,闽、浙、苏、豫、赣、川六省诗人数即近600人(598人),约占全部诗人总数(767人,不包括占籍不详者,下同)的77.97%,即四分之三强;而其余各省之数仅为169人,约占总数(767)之22.03%,即四分之一弱!而且这一状况在整个北宋时期一直沿袭下来,尽管其内部略有变化。从文化史和文学史来看,第二期这一地理分布之变化正标志着北宋至仁宗时期文化中心和文学中心的逐渐形成(尽管这中心是多元化的)。 其三,再从各省分布看,一些变化也颇堪注意。其中变化较大者为河南、四川、山东、河北、安徽、山西、湖北等地。河南已从原来三足鼎立的第一方阵中被挤出,降为第四名(尽管与第三名的江苏相差无几);四川与山东之变化正好相反:四川由原来之第七跃升为第六,几为山东人数之倍,直逼江西;而山东则由原来之第六降为第七,不仅名次下降,再从数字来看,其变化更大:山东原本与江西、江苏及四川处于伯仲之间,而今不仅与赣、苏相差悬殊,即与四川亦不侔矣!河北由原来的第六降至第九;安徽虽然仍列名第八,但在第一期与第二组之江西、江苏人数相差并不大,而此时却已减少为苏、赣各省人数之三分之一弱!山西由原来之第十二位降至第十四位,湖北则由原来之第十五位上升至第十二位。 再次,从总体趋势上,本期诗人的地理分布是北方诗人数在下降,南方诗人数在上升,其中重要原因可能与仁宗时期对待南方人的态度与政策的改变有关。赵宋开国,以北方为基,后平南方诸国,遂混天下为一。但长时期的南、北隔绝,统一的表象并没有改变北方人对南方人的偏见,据说宋太祖“禁中誓碑”中留下的第一条祖训就是“后世子孙无用南士作相、内臣主兵”(《邵氏闻见录》卷一)。这一条在赵宋建国之初还不成为大问题,但随着南方人口的增加,南方及第人数和入仕人数的增加,平等相待的要求自然也会被提出来,于是就发生了一系列关乎南、北关系的矛盾冲突。比如宋真宗欲以王钦若(江西新余人)为相,却遇到了时相王旦(河北大名府莘县人)的强烈反对,真宗只好作罢,直到十年后的天禧元年(1017),王钦若才登上相位[16]。又如寇准(陕西渭北人)真宗大中祥符八年(1015)为北方争状元事[17]。北方人与南方人在政治上、文化上的矛盾如此突出,较量如此激烈,一方面说明真宗朝北方人对南方人的偏见是如何根深蒂固,另一方面也表明南方的势力也越来越强大,令北方人明显感到一种威胁和压力。到仁宗时期,双方力量的对比已经发生了变化。据程民生统计,北宋时实任宰相共71人,其中北方42人(王祥按:据表应为41人),占59%;南方29人,占41%[18]。这是从整个北宋来说,如果按分期来看,南、北方的变化对比可能更为明显,仍引程民生所作统计为证: 北宋各期南北宰相数量分析表[19]:  这一变化是鲜明的。可以想象,在这鲜明变化的背后,南方是如何一步步拥有了庞大的人口和士人群体。虽然在此之后(甚至在其后的几个时代里)都可能会有北方人卑视南方人的事件,但那可能只是南、北文化差异所导致的必然结果,而与此时的意义已截然不同。南方越来越多的人参与到北宋的政治、社会、文化里,不仅在改变着北宋的政治格局,也在改变着北宋的文化和文学格局,北宋中、后期的政治改革和文学改革,可能都与这一地域文化的变化有着某种内在的联系。 三 英宗、神宗、哲宗三朝(1064-1100)诗人地理分布状况如下(见表3):  从时间跨度与人数比例看,第三期与第二期大体接近(第二期为四十年,第三期为三十六年),而人数反比上期多出50人左右。表明北宋文学已经进入了它的全盛时期。 从整体上看,人数在继续保持两极分化之状态下,又有了些新的变化,比如前六省之人数为618人,占总数的73.42%,比上期的77.25%降低了4个百分点;前三省情况则相反,上期中前三省人数为333人,占总数的42.75%,而本期前三省之人数已上升至389人,占到总数的45.79%,上升了3个百分点,说明本期在上期形成文化或文学中心的基础上,又有所发展和强化。 再看各省情况:河南继续下滑,已从第一方阵中被挤出,降至第五,人数不及第一名福建的一半,比第二名浙江亦少50余人;江西则由原来之第 上述种种变化或者是在预料之中,如河南、陕西,看似有所升降,其实并无变化,如山西,虽下降了三名,但从其人数来看,与上期并无太大变化(上期为11人,本期为15人),故不必讨论;而首先应特别予以关注的是福建,在第一方阵中已遥遥领先,超出浙江30人左右,超出江西60人左右,这是前两期中不曾有过的事情。福建何以能异军突起?原因何在?本文在分析第一期诗人地理分布时已经指出,闽、浙两省得天时、地利、人和之便,但何以能保持长久之发展和增长,这就不能不从本期之历史中去寻找答案,其中最值得注意的是福建人口的增长。吴松第指出:福建本为我国东南开发较晚的地区,曾长期地广人稀。唐天宝元年(742),全区著籍户口仅90686户,人口密度每平方公里只有0.8户。“经过唐后期五代的开发,至北宋初的太平兴国年间,户数约达46.8万户,为唐天宝元年的5倍,人口密度达每平方公里4.2户。”“入宋以后,福建一直保持比较高的人口增长率。在这方面,路治所所在的福州为此提供了例证。据《淳熙三山志》卷一○以及《元丰九域志》的数据,计算出福州的户年平均增长率是:太平兴国五年(980)至景德四年(1007)为7.3%,景德四年至治平二年(1065)为9.4%,治平二年至元丰元年(1078)为5.4%,各时期的增长率都不低。福建在太平兴国五年至元丰元年(1078)的户年平均增长率达7.9%,证明当时各府州的人口都有相当的增长。不过,由于这一时期南北各区的人口都保持着较高的增长速度,福建的增长率只居全国第十一位。然而,当元丰以后大部分区域的人口增长显著放慢时,福建的增长速度却不曾下降,元丰至崇宁元年仍保持着较高的年平均增长率,因而增长率在各区域的序次上升至第二位。”[20]人口的持续增长可能是保证文学持续繁荣的一个重要因素,蔡襄当时就说:“每朝廷取士,率登第言之,举天下郡县,无有绝过吾郡县者。甚乎其盛也哉!”[21]虽不无夸耀,但大抵也是实情。 四 徽宗、钦宗时期(1101-1126)诗人地理分布状况如表4:  从各省情况看,浙江与福建仍然高居前列,二省之和为319人,占本期总人数的42%左右(第一期闽浙二省占全部诗人数的24%,第二期占30%,第三期占35%),这似乎都表明浙、闽二省在诗史中占据越来越重要的位置。只是与上期相比,二省位次正好相反,浙居前,闽居后。不过,如果考虑到科第的情况,闽以154人而有95人有功名,比例约为62%;而浙165人却只有86人,约占52%,又比闽少了10个百分点。那么,也可以说二省并未有高下之分。 本期是北宋建国以来诗人增长率最快的时期。从总的数目上看,本期只有765人,似乎比上期减少了近100人,但是不妨来看看四个时期的人、时之比:第一期六十二年,诗人523人,人、时之比为8.4比1(即平均每年有8.4人);第二期四十年,诗人767人,人、时之比为19比1;第三期三十六年,诗人858人,人、时之比为23.8比1;本期只有二十五年,却有诗人765人,人、时之比为36比1,比第三期增长了12个百分点以上,比第二期增长了近1倍,比第一期增长了约4.4倍。从第一期到第四期是一条明显攀升的增长曲线,正清晰而形象地描绘出北宋诗歌发展的运行轨迹。本期单位时间里人数比例的大幅增长,不排除统计时技术上所造成的误差(在南北宋交替之际,诗人之划分实难把握),不过从根本上来说,还是文化发达的结果。此处可以举科举一事为例,据王明清《挥麈前录》记载:“国初每岁放榜,取士极少。如安德裕作魁日,九人而已。盖天下未混一也。至太宗朝浸多,所得率江南之秀。其后又别立分数,考校五路举子。以北人拙于词令,故优取。熙宁三年廷试,罢三题,专以策取士,非杂犯不复黜。然五路举人,尤为疏略。黄道夫榜传胪至第四甲党镈卷子,神宗大笑曰:‘此人何由过省?’知举舒信道对以‘五路人用分数取末名过省’。上命降作第五甲末。自后人益以广。宣和七年沈元用榜,正奏名殿试到八百五人。盖燕、云免省者既众,天下赴南宫试者万人,前后无逾此岁之盛。”[22]从国初的9人中选,到现在的万人赴南宫试和805人正奏名殿试,其间差别已不可以道里计,文学的繁盛亦由此可以想见矣。 五 如前所述,诗人占籍及其地理分布的研究自然不可作为解决问题的唯一手段;尽管如此,通过这种方式还是能说明一部分问题,比如文学史常讲北宋诗歌的发展经历了形成、发展、鼎盛等过程,这一说法自然不错,但给人的感觉未免抽象而空泛。如果从北宋诗人地理时空的分布来看,却能强烈地感受到这一点(见上节);又比如研究者常说南方文学之盛,亦可由上面所列数字得到更为直接而强烈的印证。不过,诗人地理分布研究之意义也许并不在这些具体的说明上,甚至也不在于能否解决问题上,而是它可能提供的研究线索以及所隐含的某些问题,这才是最值得重视的东西。上文已就诗人占籍及其地理分布进行了一些分析,但这显然还不是它所提供给我们的全部内容,比如从诗人总数来看,北宋时期占籍可考的福建诗人共507人,占全部占籍可考诗人总数的17.42%,比浙江诗人数多出1.27个百分点(浙江为470人,占总数的16.15%),但福建的科第人数却比浙江多出5.12个百分点(福建为339人,占科第总数的20.67%,浙江为255人,占总数的15.55%),而浙江的诗僧数却比福建多出近7个百分点(浙江为82人,占诗僧总数的26.03%,福建为60人,占总数的19.05%),闽、浙两省的诗僧总数为142人,占全部北宋诗僧人数的45.08%。又如苏、豫、鲁,其诗人数分别列于第三、第五、第七,而其诗僧数却分别列于第五、第十、第十二;与此相对的是赣、川、皖、湘,诗人数分列第四、第六、第八、第十,而诗僧数却分列第三、第四、第六、第七。这都是非常值得研究的现象。诸如此类甚多,难以细述,下面试拈出两个问题来略加申说。 1.关于诗人数量、分布与文学繁荣、高潮的问题。 从上面所描述的四个时期的诗歌发展来看,增长曲线直线上升,至北宋末达到最高点,无论是从诗人分布的范围,还是从人、时之比例,都无可争议地证明徽宗、钦宗时(也包括南渡初在内)是北宋诗歌最为繁荣的时期。这似乎和一般诗歌史或文学史的描述很不同,原因可能有两个:一是北宋末期大诗人少,因而人们可能在有意无意间忽视了诗人大量存在这一文学事实,二是在对于如何理解“繁荣”的涵义上有所不同。在笔者看来,文学繁荣并不必然意味着文学高潮,二者有时可以取不同的步调,这其中有一个“量”和“质”的问题,也有一个诗史意义的问题。比如北宋初,诗人的地理分布非常广,列于《全宋诗》中的人数量也不算少,但此时的诗歌不仅从“量”上与中、后期无法相比(初期诗人作有5首以上者已经很少,至于像后世动辄几十卷上百卷的诗作更是百不一见),从“质”上更不能望后来者之项背,因此宋初诗歌仍处于不发达时期。但宋初诗歌的不可忽视处不在于其量之多寡、其质之高下好坏,而在于它从各不同地域文化中所带来的文化传统,比如巴蜀文化、八闽文化、吴越文化、江南文化等,这些不同的甚至是“异质”的文化与中原的传统文化相融合,才成为北宋诗歌和文学繁荣的一个重要基础。这才是宋初诗歌价值之所在。北宋末的情况与宋初又有所不同,诗人数量庞大,分布广泛,诗歌数量又非常多,不能不说是诗歌繁荣之盛世。但与第二、第三期相比,本期明显缺少诗歌“名家”、“大家”,如谢薖,有诗七卷;李彭,有诗十卷;汪藻,有诗五卷;王庭珪,有诗二十六卷;周紫芝,有诗四十一卷;曾几,有诗九卷;洪皓,有诗三卷,这些人在宋代诗歌史上可以算得上几流作者呢?其实讨论或者品评这些人为几流作者也许意义并不大,具有重要意义的是这一诗歌现象所能引发出来的思考。文学高潮有文学高潮的意义,文学繁荣有文学繁荣的意义。北宋末年诗歌正在走向普泛化、通俗化和世俗化,诗歌逐渐从内在的情感体验、生命体验转变为一种外在于人的可供研习的课程或学问,转变成一种世俗生活中应酬往来的工具,转变为一种高贵、文雅的身份标志,因而与唐代以及唐代之前的文学判然有别,而与南宋文学尤其是与元明清文学有着某种内在的一脉相承的关系[23]。这也许远比单纯地比较高下要有意义得多。 2.关于宋代“文化中心”的问题。 学界一般认为北宋时期文化中心在北方,以汴、洛为中心,至南宋而南移(宋史及经济史亦有此说法)。如果从北宋诗人的地理分布状况,再结合宋代文学之演进情形来看,这一说法显然还缺少坚实的基础。首先要注意的是,北方诗歌虽然略输南方一筹,但北方以文名家者并不少,据《全宋文》所录,宋初时北方散文家要比南方为多,即使到后来,文的数量也不逊色于南方。而且北方之文与南方之文也很不同,它不是那种注重艺术性的“纯文学性”的文,而是以实用性为主的质朴无华的文,它不是像南方那样通过文来显示文人的艺术才能,而是通过文来表达思想、政见,传达信息。在这种意义上,可以说南方成就在诗,而北方成就在文。这是地域环境使然,北方地域的厚实凝重与北方文学的凝重稳健,南方地域的轻灵清秀与南方文学的清秀俊逸,有着地理、文化的一致性,这是在讨论南北文学差异时不能不考虑的事情。其次,从动态的地理分布看,除第一期河南占天时、地利、人和而能排名第一外,在其余时段里,北方一直处于劣势,河南也从第二期开始不断下降;而南方诗人数一直占据压倒性优势,尤其是闽、浙、赣、苏、蜀等地,从最初即与河南分庭抗礼,到后期更是遥遥领先。再从静态的地理分布看,诗人数列第一至第五位的是:福建、浙江、江西、江苏、河南(五省中南方有其四),这五省诗人分别占占籍可考诗人总数的17.42%、16.15%、10.96%、10.82%和10.38%;这前五省之和为1913人,占北宋占籍可考诗人总数的65.74%,近三分之二!而其他十七个省份才占三分之一强。由此可以断言,在北宋时期,诗歌(以及文学与文化)就存在着多元化的格局。无可否认,由于封建时代文人的人生价值取向和各地不同的政治地位,汴、洛很自然就成了北宋的“文化(文学)中心”,但是诗人数位居第一至第四的闽、浙、苏、赣呢?难道可以否定它们的文学重要性吗?难道可以否定它们在当时的“文化(文学)中心”地位吗?显然不能,因为如果没有相当厚重的地域文化传统和文学传统,没有相当数量的文学创作,没有相当浓厚的创作热情和风气,要想出现这么多的诗人,那简直是不可想象的事情[24]!当然,闽、浙、苏、赣与汴、洛毕竟有所不同,虽然同样都是“文化(文学)中心”,但汴、洛显然又是当时的“文化(文学)活动中心”。正是这一多元化格局构成了北宋诗歌的基本架构,这应该成为学界对北宋诗歌评估的一个前提和基础。其实不仅文学上如此,经济上也是如此。自唐以来,南方经济在全国经济中的地位就越来越重要,每年通过漕运向京师大量输运粮食及其他物品,入宋后,数量更是大得惊人。正如北宋刑部侍郎王觌所说:“自祖宗以来,军国之费,多出于东南。”[25]富弼说得更为具体,他说:“伏思朝廷用度,如军食、币帛、茶盐、泉货、金铜铅锡以至羽毛、胶漆,尽出九道(指淮南东西二路、江南东西二路、荆湖北路、两浙、福建、广南东西路)。朝廷所以能安然理天下而不匮者,得此九道供亿使之然尔。此九道者,朝廷之所仰给也。”[26]北方的经济仰仗于南方已成为不争之事实,而在如此雄厚经济基础之上的南方文化和文学也完全可以和北方并驾齐驱,争一日之短长。但是由于南方在北宋时期还不是政治中心,因而对于注重在社会性实践(辅佐皇帝,治理天下)中实现人生价值的古代文人来说,北方(尤其是京都)便很自然地会成为他们聚集、活动之中心。他们来自四面八方,然后将来自不同地域的文化带入到北方文化中来,共同促成了北宋文化和文学的繁荣和鼎盛。因而最后的结论便是:北宋时文人之活动中心在北方,南渡之后,随着政治中心之南移,文人活动中心也移至南方,但是宋代始终存在着文学(文化)中心的多元化格局,南宋时如此,北宋也不例外。 注释: [1]《八闽通志》卷三《风俗·建宁府》引《建安志》,[明]黄仲昭修纂,福建人民出版社1990年版。 [2]《十国春秋》卷三五《前蜀·高祖本纪上》,文渊阁《四库全书》本。又,《资治通鉴》卷二六六后梁太祖开平元年(907)九月,中华书局1956年版,第8685页。 [3]《五代诗话》卷二《罗绍威》,清代王士祯原编,郑方坤删补,戴鸿森校点,人民文学出版社1989年版。又,罗绍威曾屈尊下拜罗隐,称其为叔,见《五代史补》卷一“罗隐东归”条,文渊阁《四库全书》本。 [4]《资治通鉴》卷二九二后周世宗显德二年(955)闰九月。 [5]《十国春秋》卷九○《闽·司空世家》,[清]吴任臣撰,文渊阁《四库全书》本。 [6]《宋史地理志汇释》卷八九《福建路》,郭黎安编著,安徽教育出版社2003年版。 [7]康熙《福建通志》卷五一《文苑传》,《北京图书馆珍本丛刊》本,书目文献出版社1988年版。 [8]参见《宋史地理志汇释》卷八八《两浙路》。 [9]叶适《民事中》,《水心别集》卷二,《叶适集》,刘公纯、王孝鲁、李哲夫点校,中华书局1961年版,第564页。 [10]《五代诗话》卷一引《野人闲话》,[清]王士祯原编,郑方坤删补,戴鸿森校点,人民文学出版社1989年版。 [11]《五代诗话》卷一引《边州见闻录》。 [12]《十国春秋》卷五二《前蜀·毋昭裔传》,中华书局1983年版,第768-769页。《宋史》卷四七九《毋守素传》等均有记载。 [13] 参见贾大泉主编《四川通史》第四册,四川大学出版社1994年版。 [14] 江少虞《宋朝事实类苑》卷五七《知人荐举·张乖崖》,上海古籍出版社1981年版,第749页。 [15] 按:宋平定荆南、后蜀、南唐、吴越等地,为招徕各地人才,曾出台相应举措,如《宋史》卷一五五《选举志一》载:太祖乾德末年,“川蜀、荆湖内附,试数道所贡士,县次往还续食”;太宗开宝中,“江南未平,进士林松、雷说试不中格,以其间道来归,亦赐三传出身”。 [16]《续资治通鉴长编》卷九○天禧元年八月:“庚午,以枢密使、同平章事王钦若为左仆射、平章事。先是,上欲相钦若,王旦曰:‘钦若遭逢陛下,恩礼已隆,且乞令在枢密院,两府任用亦均。臣见祖宗朝未尝使南方人当国,虽古称立贤无方,然必贤士乃可。臣位居元宰,不敢阻抑人,此亦公议也。’上遂止。及旦罢,上卒相钦若。钦若尝语人曰:‘为王子明故,使我作相晚却十年。’”(中华书局2004年版,第2075页) [17]《续资治通鉴长编》卷八四大中祥符八年三月戊戌,赵安仁等上礼部合格人数姓名,“故事,当赐第,必召其高第数人并见,又参择其材质可者然后赐第一。时新喻人萧贯与(蔡)齐并见,齐仪状秀伟,举止端重,上意已属之。知枢密院寇准又言:‘南方下国人不宜冠多士。’齐遂居第一。上喜谓准曰:‘得人矣。’特召金吾给七驺,出两节传呼,因以为例。准性自矜,尤恶南人轻巧。既出,谓同列曰:‘又与中原夺得一状元!’齐,胶水人也。”(第1920页) [18]北方41人分别为:开封府9人,京西7人,京东6人,河北14人,河东2人,陕西3人;南方29人分别为:淮南4人,两浙6人,江西6人,福建9人,成都路3人,阆州1人。见程民生《宋代地域文化》,河南大学出版社1997年版,第140-143页。 [19]程民生《宋代地域文化》,第150页。 [20]吴松第《中国人口史》第三卷《辽宋金元时期》,复旦大学出版社2000年版,第497-498页。另,参见梁方仲编著《中国历代户口、田地、田赋统计》,上海人民出版社1980年版,第135页。 [21]蔡襄《兴化军仙游县登第记序》,《蔡襄集》卷二九,上海古籍出版社1996年版。 [22]王明清《挥麈前录》卷三“国初取士极少,无逾宣和之盛”条,上海书店出版社2001年版。 [23]参见拙文《试论柳永词的词史意义》,载于《语言文学论丛》,中国社会科学出版社2000年版。 [24]需要说明的是:据有关人口史、移民史的研究结果来考察,除了五代十国和靖康两个时期(这两个时期都不在本文统计的范围之内)分别有较大规模的移民外,整个北宋时期的人口迁移与流动的幅度和数量都不太大,其人口的增长还是以本地的自然增长为主,外来的人口影响较小。比如河南省有一部分人口是由北迁入者,苏、赣则有移出亦有移入,而北宋时期诗人数最多的闽、浙二省,其人口移入者远不如移出者为多。参见吴松第《中国移民史》第四卷《辽宋金元时期》第六章、第七章,福建人民出版社1997年版;陈景盛《福建历代人口论考》,福建人民出版社1991年版;林汀水《福建人口迁徙论考》,《中国社会经济史研究》2003年第2期。 [25]《续资治通鉴长编》卷四六六哲宗元祐六年九月,第11141页。 [26]《续资治通鉴长编》卷一二八仁宗康定元年八月,第3034页。关于宋代经济的南北对比,可参见张家驹《两宋经济重心的南移》,湖北人民出版社1957年版;程民生《宋代地域经济》,河南大学出版社1992年版。 [作者简介]王祥,1958年生。2004年毕业于复旦大学中文系,获博士学位,现为沈阳师范大学教授。发表过论文《试论地域、地域文化与文学》等。 (责任编辑:admin) |