|

▲贾文忠正传拓青铜器全形。王小宁摄

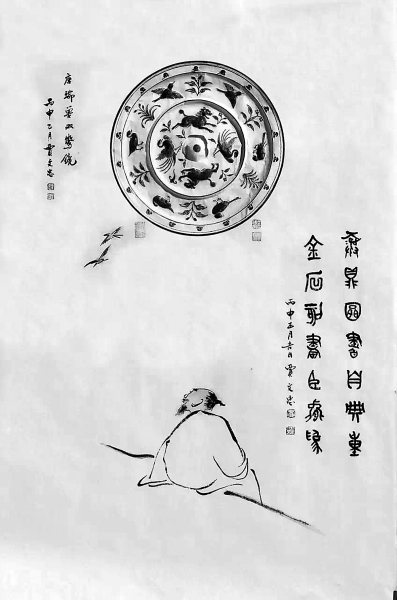

▲铜镜拓片博古图。

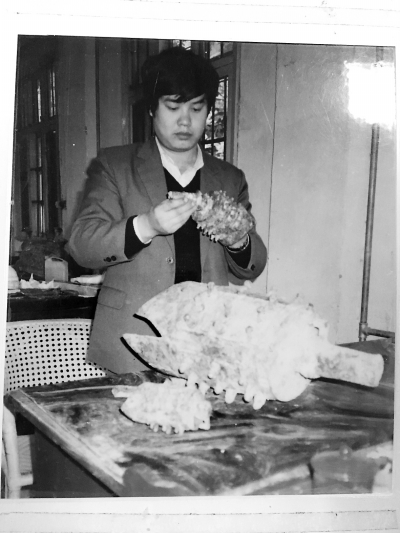

▲1991年修复虢国墓出土青铜编钟。

商代蝉纹鼎全形拓

“贾文忠,从事文物修复和青铜器鉴定的专家,生于北京金石世家,老北京古铜张派第四代传人。”看到这样的介绍,首先在脑中产生的关联词是传奇、是神秘;看了近期关于文物修复的许多报道,又觉得这份工作其实是枯燥、是寂寞。

等接触了,所见所闻却只是日常二字。

贾文忠,现在是中国农业博物馆的研究馆员。他,朝九晚五地上班,中午在单位食堂一碗米饭、一荤一素两个菜是日常;路过农展馆旁一处豪宅,同样不敢问津,闲聊一下调侃几句是日常;至于出土的闻名全国乃至世界的大墓、国宝级的文物、动辄上亿的奇珍异宝,见识多了、修复多了、过手多了,对他不过是日常;儿子贾树也干了这行,在国博从事青铜器修复与保护。打电话来交流业务,父子俩的对谈,外行听不懂几句,在他也还是日常。

从这日常里流出许多故事是平实的。几十年的风雨过往淡淡讲来,如同他的全形墨拓,古朴圆浑,细品,金石韵味悠长。

玩具修物

贾文忠出生在北京宣武区潘家河沿的一个四合院里。四合院高高的门槛,胡同里的街坊四邻亲善,家家夜不闭户安宁。历史悠久的街巷,会馆就有十多家,不同地域的会馆形成的差异和融合,带出来的人文气息,给他留下了美好温馨的童年记忆。

从潘家河沿搬走后,他还带着孩子常回去看看。只是近些年,随着城市的扩张发展变迁,他念过的小学读过的中学没了,鳞次栉比的会馆没了,历史悠久的庵呀庙呀也都没了,就连潘家河沿的名字也早就改成了潘家胡同,近两年胡同也拆迁了,“再回去,找不到熟悉的东西了,没什么念想了。”说起旧事,他摇头感慨。

贾家是个大家,五男二女七个孩子,贾文忠排行老六。

父亲贾玉波13岁从河北辛集县来北京琉璃厂,在青铜器修复艺人王德山门下学艺,成为古铜张派的第三代传人,更是新中国第一代文物修复专家。贾家的孩子里,六个都从事了与文物相关的行业。

孩子多,吃饭的嘴就多。在物资匮乏的上个世纪六七十年代,冻萝卜和棒子面做的菜团子;老大穿了老二穿、补丁摞补丁的旧衣服是家里孩子的日常。虽然是这样不够吃的状态下,玩依然是孩子最惦记的事儿。除了在胡同里藏猫猫、上树掏鸟下河捞鱼,贾文忠有别家孩子没有的玩具,那是父亲在博物馆复制文物时做坏了的小玩意儿,什么小铜佛、小铜锁、没了尾巴的陶马、缺了腿的陶人都是他把玩的小物件。不上课的时候他也常去中国历史博物馆父亲干活的修复室,看父亲和同事们干活儿,青铜器、陶器的修复,甚至古人头骨的复原,他都饶有兴致地观察,在心里记,回家自己试着做石膏模具。小学的时候,他就会翻模子,自己捏些小泥人、做些小玩意儿,16岁,他已经能做出逼真的铜币、牛尊这样的文物仿制品了。

六七岁时,他爱上了画画,书没怎么好好读,课本边、作业上,画的全是美人头、军官脸。再后来画上了国画,看见报纸上印的画都剪下来存着,模仿着画。为了买点小画片,省下来几分钱的车票钱,他曾从南横街走到王府井。

9岁时他开始用宣纸画画了,一画就入迷,常常忘了吃饭,忘了睡觉。

“我记得,我爸晚上有时候会去琉璃厂的文物店或画店打电话。那阵儿,琉璃厂的文物商店都不对外开放。每次打电话,他都会用自行车带上我去,他打电话,打完了还和画店值班的老先生聊会儿天。我就在画店里看画,那儿挂的都是齐白石、李可染、陈半丁、李苦禅这些大家的画,还有一些有名的碑帖,看见喜欢的就用带的纸照着临摹。”

后来,他求父亲和琉璃厂那些画店文物店看门的打招呼走个后门,常常放学吃完饭就去看画。因为机会来得不容易,他格外珍惜,看得用心,记得用心。

“1977年,中国历史博物馆外宾部举办一个迎春画展,我正学习临摹曹克家的画,就把临摹的一幅小猫的画也送去展览,结果还被人买走了,给了我6块钱。那心里,甭提多高兴了。”这以后,他画画的兴趣更浓了,加上家附近又建立了一家裱画厂,看画更方便了。他看名画,不断临摹,又把画好的画放在琉璃厂,卖几块钱去换笔墨纸砚,再画更多的画。

年少的时光就这样过去了。

玩文舞墨

贾文忠上学的时候,实行的是十年制的教育,小学五年,中学五年。17岁,他高中毕业了,那是1978年。虽说已经恢复了高考,可这十年,学农学工学商,除了语录背得好,文化课基本都荒废了,考大学不现实,只有就业了。

那时候,售货员、服务员、理发员、驾驶员、邮递员、炊事员等职业被称为八大员,是许多人眼中的肥缺,家里没有过硬的关系没法干上这几行。

“1978年,北京文物局成立一个文物复制工厂,这等于把文物局原来一个文物修复组扩建成一个厂,正好招人,我就参加了考试。复制青铜器呀陶器呀我熟悉呀,去翻了个模子,一下就通过了,去了文物复制厂。”

许是机缘巧合,许是命运安排,17岁的贾文忠和父亲一样干上了文物修复这一行,成为一名文物修复工。那个年头,文物修复工和木工、电工、泥瓦工一样都是普通工人,远远没有前面说的八大员的职业那么风光,更没有现今只要涉及文物鉴定修复的人,人们都要当做专家学者高看一眼的待遇。

“这个工作是幕后的无名英雄。观众去博物馆看见陈列的文物,说多精美多精美的,谁也不知道这玩意儿以前碎成什么样,坏成什么样,谁也不会问它是谁修好的。搞摄影的还能在作品上落个名儿,修复是没有名儿的。”

虽然进了个并不被看好的行业,每月只有16元的工资,贾文忠却从工作起就抱定了踏踏实实干活的心。因为父亲给他讲得最多的话是:做一件事得把它做好,手艺人,把手艺做好,才能有好饭碗。

贾文忠进到文物局的那年,“文革”结束没多久。他主要做的事,是复制各种青铜器陶器,清退抄家文物,仅他翻制历代铜镜的石膏模具就达上百件之多。父亲教他的东西开始大量用于实践。“虽说主要做复制,但对我来说,更多的收获是通过这个工作,亲眼看见、亲手摸到了大量的珍贵文物,同时结识了大批行业里的前辈大家:搞书画碑帖的李梦东、傅大卣、马宝山;搞瓷器的孟宪武、常镜涵、孙学海;搞书画的赵存义、刘云普;搞古籍的魏隐儒、张金榜……他们都在当时的文物局落实组里,做整理库房、清点文物、退还文物的工作。”

工作和休息时间,贾文忠没事就爱和这些老先生待在一起,听他们说古论今,品鉴文物。每一件文物的来龙去脉,收藏传承的背后都有江湖,有人心,有历史的兴衰,更有人性的考量。

十几岁的年龄正是求知欲最强的时候,贾文忠在求知若渴的学习中意识到,修复文物,不能拘泥于一器一物,更不能满足于学会了修复的技艺流程,“做这行,要成为多面手,各行业的东西都要能借鉴到修复里。要是单纯为了修复而修复,那就把这事儿做死了。”

因为父亲那辈就和这些老先生多有相识相交,加上他敏而好学,老先生们很愿意把自己的所学相授于这个年轻人。书法、绘画、篆刻、碑拓、装裱,贾文忠有机会就留心学习。仅从篆刻说,在那几年里他就刻了上千方印。“我那时候临摹汉印,书法也得学,没有书法功底,章也刻不好。我从王府井美术服务部买了几块最便宜的青田石、汉寿石,练习刻印,刻完了磨掉、磨了再刻,直到不能用了为止。”

玩故通今

1983年,文物复制厂宣布解散,贾文忠被分配到了首都博物馆。他的所学所记,有了更多的实践机会。

在首博,他参与的第一项大工程就是整理开放孔庙的主殿——大成殿,并按历史原貌恢复大成殿的文物陈列。其中,修复孔庙皇帝御书的九块大匾是刚刚20出头的他值得记忆的一笔。

这些大匾是当时清朝几位皇上祭孔时为孔庙所题写,有康熙的“万世师表”、雍正的“生民未有”、乾隆的“与天地参”等。这些木质的大匾年久失修,满身尘垢,有些字都已坏失。

木质的大匾不能用水冲洗尘垢,只能用气泵一点点吹掉,然后在破损的地方打腻子,刷佛青地儿,再涂上金粉。最难的修复要数缺损的字了,匾很大,每个字都有一米见方。没有那么大的毛笔,当时主持修复工作的崔宗汉想出一招,用软布代替毛笔沾墨写出大字,再用腻子将字堆出来。这时,贾文忠所学的书法知识就派上用场了。

虽然主攻的是青铜器修复,但在首博,铁、木、陶、布、纸、骨、瓷、石,各种材质文物的复制贾文忠都做过。对他而言,可不是想成为行行都通的“万金油”,而是希望触类旁通举一反三,更好地借鉴。“只有见多识广,才能眼高手高。有些东西你在书本上没法学到,每件器物的大小器形结构各不相同,你只有认真琢磨,仔细体会,不断把复制出的东西和真品去对照、改进。在这个过程中,你可以体味到许多无法言说的东西。”

1990年,轰动全国的三门峡西周虢国墓被发现,成为当年国家十大考古发现之一。由于墓穴坍塌、长年埋藏于地下,出土的上千件青铜器的破损程度极其严重,致使相关的文物研究无从下手。国家文物局、河南省文物研究所和三门峡文物局对此非常重视。1991年5月,文物部门特聘贾文忠参与并指导这批文物的修复。

“有幸亲身参加这种修复工作,是千载难逢的机会。每件文物在我手里最少三五天,长的能有两三个月。每件文物,从上到下、从里到外、从纹饰到铭文都仔仔细细地研究。可以说,每一件修复过的国宝级的文物对我都是一个课题:如何制造的,有什么样的纹饰特点,铭文内容,锈蚀或损坏到什么程度,锈迹色泽,出土时的情况。我不是把这当做是一件单纯的手艺活儿去完成的。”

虢国墓出土的青铜器有上千件,其中最有价值的是那套君王编钟。这是迄今发现的西周晚期最珍贵的一套编钟,共8件,总重146.75千克,形制为合瓦形,每个上面都有铭文,4个大的均为51个字。出土时,这些编钟都有不同程度的破损,钟身锈蚀严重。

经过极其繁复的程序,清洗、除锈、整形、焊接、补配、錾花、做锈……贾文忠恢复了这套编钟的旧貌。1992年,这套编钟以崭新面貌参加了故宫举办的文物精华展,当参观者听到编钟奏出来美妙音乐,赞叹古人的智慧和艺术成就时,怕不会有人想到修复它们的背后,有人耗费了怎样的精力体力,又掌握着怎样高超的技艺。

文物修复是中国的一门传统技术,自有文物的概念起,这门手艺就相伴而生。“我们的前辈在文物修复上有着很多高超的传统技艺,但是一直走的都是口手相传的老路,留下文字的东西不多,有实践经验却缺少理论的总结。我从参加工作起,就特别注意在这方面下功夫。”

经过大量的实践,贾文忠在整理父辈留下来的丰富经验的基础上,不断总结并上升到理论高度,先后出版了《文物修复技术》《贾文忠谈古玩修复》《古玩保养与修复》《贾文忠谈古玩赝品》《贾文忠谈古玩保养》《贾文忠谈古玩复制》《贾文忠谈青铜器收藏》等十余部专著。同时,他由理论到实践的脚步也一直也没有停止。

“其实做这个工作的最高境界,是和古人沟通——在拿到一个真品的时候,琢磨那个时代铸造这个器物的人,他当时的条件是什么样的,他是怎么想的怎么做的。你用文化的艺术的眼光和他在交流,这样你修复出来的东西,才不仅是表面的完整,而是具有了器物的神韵。”

玩物养志

近十年,在做文物修复的同时,贾文忠把研究的重点转移到了制作青铜器全形拓片上。

全形拓是一种以墨拓作为主要手段,辅助以素描、剪纸等技术,将青铜器的立体形状复制表现在纸面上的特殊传拓技法。学到这种传拓技艺,缘于他对书法和篆刻的爱好。

17岁,贾文忠参加工作后,曾拜金石大家傅大卣为师。傅大卣精于鉴别金石书画,尤擅治印、刻砚,最拿手的“金石传拓技术”在中国首屈一指,他的每张拓片都是难得的艺术品。学徒的几年里,刻苦好学的贾文忠不但学到了傅先生的篆刻技艺,更将他的各种几乎失传的传拓技术传承了下来。其后,他又拜书法家大康为师,从大康先生处学到了颖拓技艺。那以后,全形拓成了他业余生活的另一种爱好,几十年来从未放下,过手的器物都会想办法拓下来。在不断摸索的过程中,他将学到的技艺融合创新,所拓器物,全形准确、纹饰清晰、铭文规范、笔画有秩,而拓片上器物的阴阳明暗、凹凸远近在似与不似之间又有了传统中国画的古韵。最近,贾文忠正拟将全形拓技艺申报为国家非物质文化遗产。

喜欢钻研,做事认真的贾文忠在文物修复文物鉴定上从来一丝不苟,生活中却也是好玩之人。秋斗蟋蟀、冬怀鸣虫、鞴鹰逐兔、挈狗捉獾、养鸽玩哨、“玩物成家”的王世襄,是他极仰慕的大家:“玩的学问太大了,实际真正的大家都是玩出来的,像王世襄老先生,好玩,玩什么都玩出名堂来。”

早在二十年前,贾文忠就曾把附近挖电缆沟时翻出的一层胶泥捡回来,堆在院里,冻一冬天,晒一夏天,去掉泥性后再澄浆,得到了上好的澄浆泥。拉坯、晾晒、入窑,他做出了仿赵子玉和万里张式样的蛐蛐罐,送给王世襄先生鉴赏。

如今,他更是常常想去乡下租个小院,闲时当个农夫,伺候花草苗木。三五团圆月,约上几个好友,持螯把酒,谈天讲地,才是惬意。

走进他的工作室,两张大大的工作台上,除了各种复制青铜器物的摆件,还卷放着很多全形拓片。他说,曾经拓过几千张铜镜的拓片,闲的时候,慢慢在拓片上配些小画作为自己的课业。在他的解说下一张张翻看,画中古意今趣让人回味。

见一面瑞兽双鸳铜镜的墨拓如圆月悬于画中,月下坐一个宽袍大袖的文人,散淡闲适。想象他在赏玩这古镜拓片、画出胸中镜像时,正有举杯邀古人,对饮谈金石的快意和洒脱吧。

(责任编辑:admin) |