|

那年代常见的手工制作还有什么? 最大宗的应该是各式各样的“火油炉子”,每家几乎都有“上山下乡”的,农村生火做饭不容易,有它就方便多了。这炉子其实就是油灯概念,有一个调节灯芯长短的旋钮装置,其他部分就是用大大小小铁皮改造,能装煤油和灯芯就行,方的圆的饼干桶糖果盒都可以改。上海居民用这种炉子有100年历史,占地小,分量轻,随用随点,古董级的旧样品,就是进口搪瓷质地,荷兰货,粉红、蓝色、灰色搪瓷外表,结构复杂得多,分量也重。到我们那年代,就是自做了,或去 “中央商场”淘各类古怪铁皮罐子也行。以前我见过几个都是用饼干桶改的,30年代西洋图案,或国货“泰康”“沙利文”饼干字样。如果有人收藏,洋洋大观。

当时的手工制品,一定是和工厂,工人有关系? 应该完全有关系,比如做“放大机”,这词现在已彻底死亡了,当年是热门名词,放大照片的一种设备,暗房技术,显影定影,照片着色,现还有多少人懂?当时很普及,各式各样,标准的、恶型恶状的“放大机”都有,技术含量参差不一,核心是找到一对合适的凸透镜,豪华级是动用车床甚至刨床、电镀、烤漆,看个人各厂的设备条件如何。所谓商品最丰富的上海,当年其实很匮乏,形成人人动手的时代。延安时期领袖口号“自己动手,丰衣足食”,到1960-1980 年份的上海同样生机盎然,洋房花园里种菜,养鸡养鸭子,装矿石机、“收听敌台”各种收音机,尔后就是“放大机”,自装脚踏车,再是自做“喇叭箱”,也就是音响,很常见。再后来阶段做电视机,这比较小众了,样子也妖,最初的显像管是圆的,人怎么看?总的来说,不管缺货的、禁止的、凭票的,还是可以买到的,世风是处在人人自做时代,所以这一辈子的上海男女,是聪明能干的一代,可怜的一代,等于原始社会心灵手巧,消耗体力精力,自满自虐的一代人。

那年头上海男人还会做什么? 也有像“大力水手”夸张型的,比如上海棚户区青年,盛行运来一堆煤屑,自家造“煤饼”,北方人叫“蜂窝煤”,完整的上海词就是“敲煤饼”。走近 1970年代上海“下只角”,是叮叮当当画面,当街光膀子敲打一套铁制模具,私人劳动,排场声响印象深刻,产品是捧出一个个黑亮新鲜的煤饼,马路边,家门口,立了一位流汗上海青年,哪里有认定了的上海小白脸文弱相貌? 到1980年代中期,“敲煤饼”手工活动已经式微,不知为什么,这词演变成了“嫖妓”的代名词,“敲”即嫖,“煤饼”指妓,属于上海底层最俗恶的流行语,表明单调体力劳动的某种转移。去年王家卫导演建议台北的张大春,香港是哪位先生忘记了,还有我,三人写三城市十个已经不用的俗语,我举了这词。短暂流行数年,忽然间这词就死了,没人再称妓女“煤饼”或更早上海流行的“赖三”,也许是因为广式词汇来了,坐台或小姐、妈咪、洗头、敲背……我还记得这叮叮当当 “生活”同期,也流行造一种单柄铁锅——北方管它叫“大勺”,当年的上海工人,业余做它出售,地址也是在上海“下只脚”当街,家门口,摆一个铁锅状的凹圆铁砧,一铁锤,一副厚手套,单人单干,反复敲打一片圆铁,白天晚上,反反复复敲打不休,一直敲到它四面有弧度,越来越薄,越来越均匀,敲成一口熟铁锅为止。

据说当时人结婚都自己做家具? 1974-1985部分上海男人,确实自做整套结婚家具,做沙发,会点手艺就自己做。当年《上海文学》美编韩先生办婚事,全套家具“三十六只脚”自己也这么来,况且木料限量供应,很难搞到——现想想可真是天方夜谭,做人做到了无法想象的大难题,现在做电视真人秀,让大家来看,看这批男人怎么才能完成这桩大事情,怎么经受这种捉襟见肘的人生大尴尬、大考验、大折磨,邀几位90后00后“小鲜肉”“小白领”试试看,哭或者不哭我不知道,而在当年,真的算自然的劳动,很幸福很忙碌的过程,普通平常,燕子衔泥那么来来去去,也就慢慢慢慢做成了,结婚了,入了洞房。这样的过程,等于我讲的“蜂窝煤”—— 更大规模的手工我漏了当时另一种大工程,也是沪东沪西的棚户区青年,借几件长方形铁器模子,运几堆煤渣和“电石糊”到家门口,当场制造建筑材料——“煤渣砖”,一种灰色手制大砖,搅拌原料,放入砖模,像过去我在东北做的红砖:脱坯、晾干、装窑、烧成、出窑。上海“煤渣砖”省略了后几道工序,脱坯之后让它们自然晾干就成,然后就是纠集一伙青年人,在自家旧房子上搭造“违章建筑”,附带引起邻里纠纷打架斗殴头破血流……这种热闹场面,上溯到1910、1920 年代也差不多,其时苏北流民抵达沪西沪东野地,就建立贫民窟、“滚地龙”,曾也是在这样的自发自主状态下自然形成,只是,当时的苏北先人采用更环保简陋的芦席竹木等自然材质而已……我现在讲了这些已想不清楚,这一类活动,究竟是属于正常人的手工爱好、生活情趣、DIY,还是生活所迫?西方人是好这一口,自家动手,周末修理乡下别墅老房子屋顶,种菜剪树,也许一样,也许完全不一样,或应该说,人处在艰难时世,再如何聪明能干,你这劳动就是一种退步,退回了貌似的平常,就像进入我们可以点赞的朴素风景里,其实是一种很原始的不堪——我不怀念不赞扬这种遥远的劳动精神。 这种平常,对现在年轻人来讲,真难以想象。 当时是常态,普通的工人、平常的年轻人里面,还有不少业余大厨,“业余”在那个时代很重要,是一种实惠的业余,比如朋友办喜事,请同事帮忙炒十几桌菜,稀松平常,也没什么厨师证件,自带家什——菜刀、砧板、铁锅,干干净净,认认真真,北方人讲的“红案”“白案”那种井井有条的负责,或是“挣外快 “。到第二天,安然回厂上中班上夜班——《舌尖上的中国》拍了上海菜,重点介绍了某个上海妇女做本帮菜怎么有特色,其实这样认真烧菜的普通男女,在上海毫不稀奇,能干的居民女子很常见,更多是织毛衣,“阿尔巴尼亚花样”“铰链棒花样”,拆下劳动白纱手套,钩制种种花样桌布床罩,利用一切时间,埋头去做。异端女人是自做牛仔裤、喇叭裤等等“奇装异服”……那个时代,上海基层女子哪里懂得穿旗袍摆PS,没这经历或根本就不懂还有什么所谓的传统。我跟一伙男女迁到黑龙江某前劳改农场,那边刑满留场人员不少,其中有个“老流氓”,旧中国时期在上海老北站“撑市面”,绰号“红绿灯”,另一个“北京流氓”混名“一跤震朝阳”,先后都在我面前议论,上海的女青年怎么这样难看,统一绿色大棉裤大棉袄,大笑大哭,还挑水还打毛衣,身材水桶一样还大饼脸,那是因为时代,因为吃土豆吃棒子面吃的,因此那时期女子心灵手巧其实是一种窘迫。我一直记得有个夸张例子,是1980年了,市面已好很多,是上海还没出现洗衣机的时期,见识了一个奇女子,后来去了北欧,不知是在哪本外国画报里头一回看到了洗衣机,就请人在自家水池旁砌一小圆池子,内贴瓷砖,水龙头接过来,留进出水口,她是学机械的,池子底部装一小马达,上置一塑料滚盘,她就用这个手造的机器洗衣服,连续用了两三年,真不敢想象。

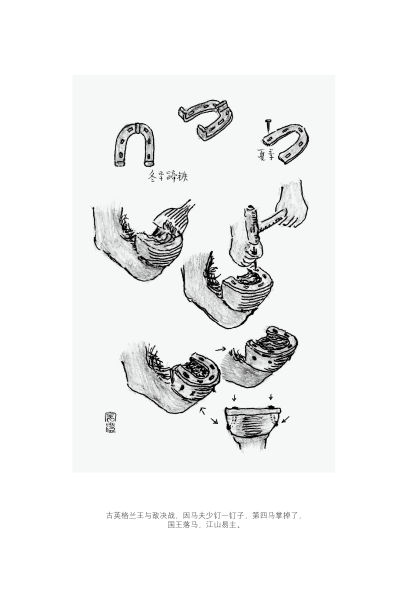

说到农场,您画了钉马掌、补碗补缸、打油、做粉条、做豆腐的图画,这究竟是喜欢,还是说明了种种当年的工作? 是我的工作,画图是爱好。我们那边经常盖房子,制砖、装窑、出窑,掏井、砌火炕、砌墙盖瓦等等,是我做过的事,已说不清是喜欢还是不喜欢,只能说我熟悉。另外比如怎么做白酒,怎么鞣制牛皮,造镰刀怎么打铁,怎么夹钢,怎么肢解一头牛,怎么做一把吉他,是我的旁观。这些过程很入画,细节特别,但我也担心,一旦画多了读者会烦——有时想想,读者完全可以厌倦,但这一堆乱事,除了旁观的,很多工作先后都是安在我一人头上,一件件一年年这么轮着做过来,居然可以接受和忍受,这么一件一件做,我是一种可怜——感觉当年的我很陌生,属于早期文明里的人了,孤岛鲁滨逊那种。

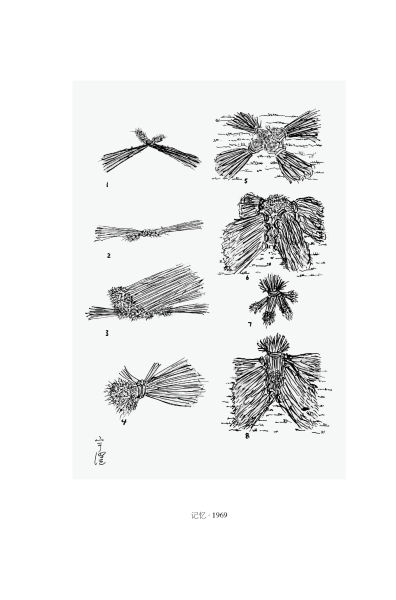

您对当年的印象太深,说上海是“上海”,东北农场就是“我们那边”。 那边是上海的反面,城市反面,沿用一套苏联模式的农场,不是真正的中国农村,有苏联方式的卫生所、大礼堂、小卖部、磨坊、酒坊、油坊、奶牛房、鸡舍、蜂房、果园、菜园、机配厂、发电厂,自给自足“土豆加牛肉”的设计,据说现已经夷为平地了。当年很多事我做过或还没有做,是看别人做,阉割公马惨烈,打鱼则非常自在,沉在科勒河里的柳条鱼篓直径达两米,可以爬进去三个人,像水里一辆坦克。另比如“硝皮”房,上海没见过,这行业据说摩洛哥最有名,我那边是粗制,整张牛皮扒下来,一般先扔到房顶上去,黑白花的,棕色的,黑的黄的,屋里臭气熏天,基本是做简单皮制品,一挂马车所有配件,牛马笼头、鞍子、挽绳、大小鞭子,都用生牛皮做的,同时粗做狗皮褥子、狐狸皮大衣、皮领子、皮帽、老羊皮大衣,干部穿的好羊皮袄,叫“麦穗子毛”。皮帽子和皮大衣脏了怎么弄?不是放在水里洗,喷白酒用小米面去揉。当年的女青年,上海、北京、哈尔滨十六七岁女青年,说不准就是“劁猪”好手——肉猪在幼年都要阉割,不论公母,姑娘家抓起猪崽子,夹肢窝里一夹,手起刀落,一个接一个这样做,而现在我们给小猫去势,是送宠物店里花几百块做手术。 怎么想起画1960年代上海人的“领带扎拖把”? 偶然想到少年时的事,随手记在《外国文艺》目录页上,这次出书,撕下来凑趣。在“破四旧”前的1960年代上半期,其实上海人已在自觉自愿 “破”了,“资产阶级”、洋派旧职员,清理出自家领带都用来扎拖把,又勤劳又节约。当时的新中国,领带确实是没什么用,统一中山装、人民装,城市男人,尤其上海男人就要“变废为宝”,风景就是这样。我家曾住的租界路段,也有新一番的滋味,旧名是“亚尔培路”,过去都由白俄开店,牛奶店、美发店、花店——尤其花店是西式的概念,在1960年代中国城市基本没有,而短短这一路段却开有两家,大玻璃橱窗摆满盆花,郁金香、月季、荷包花。1960年到1962年供应困难,影院放映《罗马假日》,这个街区仍然游荡西洋气味,其实也加入符合新时代的“卢湾区第某某粮店”,“徐汇区第某某粮店”——这里两区交界,秋天梧桐树影下,居民们按各家人口的供应量,买回一堆堆植物块茎,就是山芋,北方人叫红薯。这样的马路风景,完全是杂糅的。 1978年“知青大返城”前您病退回沪,就开始当工人? 在上海里弄加工组做工,隔壁是钻石手表厂(第四手表厂),发觉学手艺很难,其实在东北盖房子就发现了,小说里也这样写——徒弟问师傅,等到了四十岁,他能不能做出师傅那种好“生活”?就是好手艺。师傅不响,意思就是不表态,让徒弟自己悟。学手艺需要悟性,一开始你什么样,一上手,基本就定型了, “干净”的一辈子“干净”,出手邋遢、毛躁,一辈子这习惯改不掉,比如泥瓦工砌一堵墙,砖缝整齐划一,漂亮,没龌龊相,这是天生的禀赋。钳工也是,手势,精度,步骤你都得干净利落,工具再多是没用的,钳工的工具非常之多,开初我总想什么工具都有,各种锉刀、锤子,林林总总一大堆,其实只是工具,做的东西不干不净,很难改掉,我不属于那种一上来悟性就特好的。 但读您的文字,对金属加工非常在行,细节步骤怎么记得这样细? 文字和动手效果,其实是两回事。我很早就发现,任何领域任何环境,都有高手。我又得说“我那个地方”,那地方的刑满遗留人员,都是男的,男犯通常都聪明能干,比如中秋前召开劳改大会,领导问大家,谁会做月饼?底下就有三两个男人起立说,报告政府,过去我在广州,或在上海专做月饼,开饼店。谁会做香肠?报告,我会做。过年做腊肉,做豆腐,做任何什么行当,底下犯人都有答应,都有行家里手潜伏,五花八门,什么都会做。我喜欢看,喜欢去“红炉”玩,看留场师傅和城市小青年怎么打铁,大锤怎么紧跟小锤子,农场小机修厂有两位上海八级钳工师傅,在没有数码技术加工的年代,都靠心想手做,靠普通机器和锉刀慢慢弄,当年八级钳工,等于二级教授的高位,车钳刨磨铣样样精通,其中一位原是上海闸北铁工厂厂主,据说是瞒税判了重刑,这一行过去都拜过“外国铜匠”,无锡人居多,他也是无锡人,什么都会,服刑期间,据说是把劳改大队长的一支十发手枪改成了二十五响,得到“犯人试枪”的最高待遇。 那时候您自己喜欢做什么? 说不上喜欢还是不喜欢,去年写过一篇文章,写在大冬天捡到一只死啄木鸟,把它在马厩里做成了标本,选一段白桦树枝,把标本固定起来,嘴一直啄住了树皮,很生动。但是到了夏天,它全身的羽毛都脱落下来了,因为根本不懂防腐措施……去年上海自然博物馆新开馆,让我写文字,就想起了这只鸟的过程,博物馆才叫标本,我当时的喜欢,是不懂技术。现在想想,我对怎么做沙发应该有兴趣,1983年设计一种沙发,外国画报刚刚有“组合沙发”照片,上海没有,按房间尺寸,双人加拐角加一个单人这种组合,没扶手,当时上海人没见过。还有是拆解西式软椅翻新,1980年这种旧东西不值钱,面子破旧,骨架精良,这事在十年前也做过一次,过程有趣。最近为《洗牌年代》画图,画了程序图,如此这般的细节步骤,又像做了一回。 对生活的热爱,念兹在兹,无论创造还是仿效,这习惯几乎繁衍了几代人? 说仿效,有好多好多代了吧,我们“山寨”了多少代?真不知道了。就说家具,清末已经仿效西洋家具样子,骨子里是中国的,现还在仿比如安妮风格靠椅,这椅子的样子总有点僵,哪一根线条或说气质,总是中西混血,比如说有了进口西洋钟,就有“南京钟”,直到数年前的上海地摊,突然也摆出不少西洋怀表,都可以这样来仿的,黄铜表壳,白瓷表盘,罗马字都是新仿做旧,包括我熟悉的前钟表厂八级师傅,现想想靠的就是“念兹在兹”的仿。发达社会“以机械产生机械的方式”的仿效就难了,过去“上海牌”“红旗牌”轿车,师傅可以一锤一锤依样画葫芦敲出来,批量生产就困难,尤其在材料,设计,加工机床,就是工作母机,先得发明。当年国营手表厂进口瑞士专用机床,国营厂也不懂得什么开发投入,设计、材料、观念落后,等到改革开放自由市场,瑞士表可以随便买,计划经济年代凭票的国产表,谁还会要?我眼看国产手表一点点滞销,最后工厂拆光。记得厂里还想转型,开发新产品——研制很热门的国产洗衣机定时器,齿轮结构,最后做不过日本货。八级钳工,单靠双手去做定时器塑料外壳的注塑模具,它那种缝隙间距,外观配合度,没先进的加工手段,怎么比得过日本货?注塑形成的外观,就是看配合缝隙严丝合缝,日本这类模具都不是手做的,不靠抽屉里几百把锉刀弄的,人家洗衣机厂怎么会要这样的货?不会要。因此手工精神,只在瑞士高级手表,或者西装、皮鞋等等高级定制业可继续,其他就难了。 您曾经说过,那时代养成的动手习惯是自娱自乐,是“好的”? 是好的,动脑有时太累,希望动手,这和我的农民、工人经历有关,有时特别希望有一幢房子给我修一修。你们杂志是“同济”办的,我对建筑,对盖房子有兴趣,“文革”时弄到一本1930年代中央大学建筑系的破书,很入迷,包括“造洋房”教程,后来我每天砌东北的清水砖墙,每天完成两千块砖的量,手指磨得不能捏热馒头,但有成就感,如今工人师傅做,我都要看,去外国也注意人家各种老墙,这里很有讲究,砖块排列各种长短交错,长长短短,北方墙有“大五花”“小五花”等等复杂定规,上海的西洋花样更多,邬达克设计“慕尔堂”墙壁,凹凹凸凸,应该是中国师傅按洋图纸来砌的,很神往这过程。前几年北方有朋友买了别墅,我在电话里说,想为他盘一个火炕或砌一道火墙。北方特色取暖方式,我都会做,毛石垒墙也是做熟了的,不同形状石块拼成墙面,过程就是玩“七巧板”大石头游戏,现只能想想了。去年瑟伊出版社安娜联系译书的事,她周末离开巴黎,平时下班不接电话,不看电子邮件,郊区没电话、没电视,说是修自家房子,或是坐着发呆,这是人家国度的自娱自乐方式。 劳动是放空的状态? 首先是“会”,得先有“会劳动”的经验,一般我们当代人,还是把劳动看成“劳改”。 是否可以说,是物质资料匮乏形成了DIY精神? 精神就不好说了,是因为匮乏,“DIY”可以加引号,跟所谓的DIY 肯定不一样。当时不少人自己动手,更多人其实是在寻寻觅觅,到处兜,热衷逛旧货店,出口转内销店,当时上海的特色瓷器店有两家,南京东路国华商店,淮海路长春食品店旁的一家,难得会碰见出口转内销的咖啡杯和餐盘,都是因为匮乏。静安寺红都电影院(百乐门)旁旧货店,外国旧表或旧地毯,处理沙发、靠枕……在其他国营店是看不到的。革命年代国际饭店隔壁的上海工艺美术品服务部,也常有特别的物品出现,西式台布、地毯,出口转内销花纹不对的处理品,3平方米的厚地毯200元,当时工资40块钱,也算贵了。匮乏的时代“DIY”与否,人心都充满了物欲,是上海人的常情。上海人的习惯就是这样,从来不喜欢两袖清风、家徒四壁的生活,可能也与城市本身强烈的生活倾向有关,一直没被毁灭,任何年代的人,都带有本土的继承特征。 您写一个沪西师傅,当年真在垃圾箱里捡到吴湖帆的字画,是真事儿吗? 真事,师傅立刻拿走了,他怎么会交公。 《锁琳琅》里的阿强,是《繁花》的小毛吗? 他是前期的小毛吧,这一代的他们都做工,按笔画说,“工人”两字最简明,其实有他们的复杂性,他们都是因为自己的纱厂“压锭”,倒闭,转换好多岗位,然后做保安、做门房,泥沙俱下的时代,但不妨碍他们被同等层面的女人们重视。 将小毛或阿强从工人阶级的抽象概念里剥出来,傻大黑粗“工人”形象改为更具体的“人”的表达,是怎样生活在大自鸣钟这地方的? 有次王家卫导演问起“上海消失的街区”,也是想了解“大自鸣钟”这类地块吧,我画了一个图加以说明。 所谓“具体的人的表达”,应该是出自这种有个性的上海区域吧,自然形成的居民聚集地,以前上海有不少这种陈旧区,包括董家渡、曹家渡、杨家渡、老北站山西路、老西门等等,是各种工人、低级职员、“社会闲散人员”杂处之地,即使“文革”最轰轰烈烈时候,这些环境仍然保存了旧时代某些气场,更少程度触及所谓的灵魂,冲击或批判度要轻浅许多。比如小说里写“大妹妹”的娘,旧中国时代一度做过纱厂“拿摩温”,后改做其他,没人知道她的“反动经历”,“文革”开始,只要听到锣鼓响,革命年月到处敲锣打鼓,她就躲到床底下,经常吓得屎尿一身,但直到运动结束,这案底都没暴露。小毛和父母都是工人,或许知道她的问题,但处在这样的居住环境,不是楼上楼下都是工人家庭的工人新村,属于含有了特殊地域市民气的工人,因此就不发一言。楼上楼下的这种大城市的、三教九流的居住环境积淀,如不拆的话,按古董来讲,是有“包浆”的,所谓“三观”的五花八门,生存气质可一直联系到民初,除非它拆光,现果然全部拆光了,这些特征也就散去了。 与之相比,就是齐美尔说的话——在小城市里,人人都几乎认识所遇到的每一个人,而且跟每一个人都有积极关系。整齐划一的工人新村就是这种“小城市”,楼上楼下是互相知根知底的各厂工人,这类居住环境,其实是预设的不自然的建筑群,整体安排,就等于森林保护者发现树木生虫,制了一批木盒子鸟窝挂到林子里,引入的鸟种也都经过选择,你希望某一种除虫鸟迁入,就做怎样的鸟窝,是不自然的生态。因此,工人新村一度就是各工厂“积极工人”入住的所在。大妹妹的娘如果住在此地,早就“暴露于光天化日之下”了。 可否调用您的经验,谈谈你熟悉的工人类型吗? 只能凭印象讲了,我熟悉的里弄工厂,有几个大厂来的工人师傅。一个是热血的,回忆1949年,他说“解放了我们就去游行庆祝啊”的那种,为人温和,从不谈所谓“阶级矛盾”等等名堂。另两个也完全是个人主义的师傅,没强烈的政治观念,属于“逍遥派”那种老工人。我小说里有这些师傅的影子。80年代初一个师傅告诉我,解放前他很有钱,时髦,可以去大世界玩舞女。比如小毛的爸爸,曾是英商电车公司工人,过去到处玩,结婚了才改好了。小毛妈妈信教,对他讲:你刚生出来就是有罪的,你要好好赎罪。那时英商电车公司只招男工,售票员“揩油”票款,不给乘客票根。这就看怎么理解了,可以说他们“揩油”,是揩外国资本家的油,是革命的。他们同时又认为,这样的外国公司有保障,等于今天外资企业,家里老婆生小孩、补牙齿、生病所花的费用全报销,待遇很高,据说,老外资本家回国前还故意给他们加一回工资。解放后工资调级,学徒一月18元,八级老工人的工资高,200元,300元都有。 比如小毛妈妈,原型里有我北方务农朋友母亲的影子,原是沪西日本纱厂女工。80年代我到他家玩,她说旧社会她的收入很高,细纱车间“接纱头”必须年纪轻,眼明手快。她每个月发了工资,就到“大自鸣钟”金店买一个金戒指。她说:“小金猜猜看,我当时买了多少金戒指?”我说“猜不出来”。“有一绢头包啊。”绢头就是手帕。 在您的小说里,写解放后上海总工会向中央汇报,宏大叙事夹带很多“八卦”。正巧在看一篇《新国家与旧工人:1952年上海私营工厂的民主改革运动》,里面提到聂云台的上海恒丰纱厂有不少湖南人,1929年同是湖南籍的刘少奇,通过这种帮口观念去接触工人。 一般都说上海是年轻小渔村,我眼里它是历史堆叠的老城,任何话题都很老旧很复杂,比如说工人,从来就不是铁板一块那么简单。我写了工人拳师,他懂政治,“文革”开始吩咐徒弟不乱说乱动。拳师看得多了,回忆他师傅的工人传统,上世纪20、30年代,上海有多少工人参加青帮,帮会最早操作各种工潮,发动罢工,那时代的工人都有帮,五花八门,各种类型同乡会。记得列宁说“工人阶级无祖国”,我的理解是,工人只凭收入、待遇、技术吃饭,尤其欧洲工人,到哪也是干,没有祖国观念。列宁是欧洲背景,中世纪欧洲民间有名的话是——“‘祖国’来了,快跑吧。”因为欧洲历史频繁地分分合合,老百姓恐惧。工人的类别,一直非常复杂,以往我们写作不提这一块,即使到了“文革”,工人之间常也互相揭发,比如某工人和过去资本家厂主“相互勾结”现象——其实不少产业工人和资方就是亲戚,不是勾结是同乡的关系,私交当然不错。意思是光依靠我们以为的阶级分析,仍然是分不明白想不清楚,高级技术工人与外国老板之间不完全是简单的剥削被剥削关系。旧时代工人工会,跟杜月笙来往、跟国民党黄色工会来往,跟资本家老板的关系,跟共产党的关系,错综复杂。上世纪国共合作,共产党被允许入国民党,然后到工人群落搞“工运”,借助帮会和同乡会头子运作呼吁,旧上海总工会主席朱学范拜帮会的“老头子”,在老西门关帝庙内烧香磕头,变成“杜门十二将”…… 最近法国哲学家斯蒂格勒谈道:工人和无产阶级其实差别是比较大,包括不少工人的技术、想法、人脉网络都不一样。 “工人阶级”只是大归类,实际还可以分三六九等,一直到十八等,有底层的,苦的——曾经的沪剧《星星之火》对上一代人影响非常大,日本资方杀包身工的事,现在深圳富士康的跳楼自杀又怎样?群体复杂,自主能力强,有革命自觉,有惰性,盲从性,犬牙交错,非技术工人的地位一直最低,里面有多少层的分别?也更容易误导。过去码头工人没技术,因此希望由帮会控制和保护,里外有流氓。在上海,地缘派别里的广东人、宁波人技术工人多,苏北籍工人一般凭劳力吃饭,很多是农民,比如黄包车工人,1930年代的共产党都没办法发动和教育他们,他们只想来上海拉两年车,就回家种地去了,他们最苦受压迫最深,层层盘剥,挣点钱就走。但他们的成分是农民还是工人?马克思说农民阶级是不革命的,而且是保守的,甚至是反动的,这究竟怎么弄。 我过去住的曹杨新村,邻居有不少是非技术工人,文化程度低,所谓立场就是看报看的,每天早上可以捧一本《毛选》坐在大门口看。技术工人聪明,有文化,有个人立场,少部分愿意搞运动,罢工。大部分像小毛的师傅,凭技术吃饭。另外就刚才讲的,当时上海不少的工人和农民阶级更接近,和欧洲不一样。几年前外滩美术馆“农民达芬奇”那样的,农民也像工人。 今天来看,当年最后的工人都到退休年纪,换句话说,上海承载的工人空间和特点都已经渐渐消失了? 是第三产业发达的原因?我不知道。工人在上海的位置讲,究竟处于怎样的状态才正常?我记得1980年代,在沪西文化宫碰到一个日本研究生,她来上海写论文,题目是《30年代日资纱厂在沪西的分析》,沪西苏州河非常有工厂历史韵味,南岸是工厂、高级职员宿舍,北岸是以前的贫民窟、工人居住地盘。那时她常去老工人家采访,对沪西工人工厂如数家珍,她有一幅30年代日文版的《沪西苏州河流域中资日资纱厂分布图》,我很吃惊,觉得日本人的研究精神那么认真。 工人地位曾经一度提到非常高的程度,包括工会作用,因为上海是工人最多的几个历史时代吧,民国时代、计划经济时代,中国大部分商品都由上海工人生产,凭票购买,多么高大上。其实1949年后,工厂包括工人,失去的是自由竞争背景,工厂、工人和产品进入了计划,三者在客观上都是封闭状态,等我 1970年代进厂,三者的地位已走下坡路,他们的竞争者,包括农民阶级,就是新兴的农村企业,社办厂跟你竞争,等于现在的老外滩旧金融一条街,真正的核心却移到对面陆家嘴了,两岸怎么较劲?老外滩更多是有象征性意味罢了。“工人地位”是具体说法,肯定是默默无闻了,只能代表了一种旧风景,代表旧时代的那些手表厂、纺织厂、香料厂……上海拆掉那么多的旧厂,这种旧象征就落幕了。十多年前我参观鼎鼎大名的“海鸥“照相机厂,进去一看,大厂房是空的,只存了一角,20平方米小工作室。朋友说这是一个老职工承包的,专做老牌“海鸥”镀金方镜照相机,几万平方米的厂,都做房地产了,只剩一小间。 (责任编辑:admin) |