|

白玛央金 走过神山 向往

上世纪80年代初,我们800多名新兵走上了青藏高原。这些战友后来有的牺牲了,有的留在西藏工作了,更多的则退伍转业了,现在还留在部队的只有我和另外一个战友。那时,我们的任务是修筑青藏公路。后来又转战黑昌线、川藏线、中尼线、新藏线,足迹几乎遍布整个西藏。我第一次翻越唐古拉山时就晕倒了,过了很久才苏醒过来。后来翻越的次数多了,渐渐有了抵御高原反应的能力。有一次,我站在唐古拉山口那块写有“海拔5230米”的路碑上,让战友给我拍了一张照片,我在照片背面写下一句话:“唐古拉在我脚下!”当年修路时,我们不时会在路边看到一些散乱的骨头,老兵告诉我们哪些是驼骨,哪些是马骨,哪些是人骨。遇到人骨,老兵便会带着我们用铁锹悄悄掩埋。老兵说,那些很可能是当年老一代进藏军人的遗骸。从那时起,我感觉脚下的公路有了温度,有了生命。进藏的路上,几乎每一公里都有一个军人的忠魂在守护。30多年来,我先后40多次进藏,每进一次西藏,我的灵魂就会得到一次净化、一次洗礼。

我如同虔诚的圣徒,用滚烫的胸膛行走西藏。不同的是,圣徒们朝圣的是神灵,而我朝圣的是长眠在雪山上的战友们的英灵。在西藏,我感受最深的是,生的艰难与死的容易。在西藏,我经历过多次生死劫难。这些劫难,后来都成为我生命中的一笔宝贵财富。我将这些劫难概括为7种死法:在唐古拉山上,夜里零下40多度,我几乎冻死;为了给驻守阿里的新兵做榜样,我在海拔五六千米的高度上,用了13.5小时,徒步58公里,绕着冈底斯山的主峰冈仁波齐走了一圈,几乎累死;在黑昌线遭遇大雪封山,每天只能吃一把黄豆,我几乎饿死;在阿里无人区夜渡冰河,冰层突然坍塌,车子陷进河中,我几乎被淹死;在川藏线怒八段遭遇山体崩塌,我几乎被砸死;我在西藏得过多次重感冒,其中一次边乘车行军,边手举吊瓶自己给自己输液,输到再也输不进去,后来病情恶化引起肺水肿,几乎病死;在聂拉木至樟木口岸那段崎岖的山路上,车子的一只轮胎突然跑掉了,几乎翻车摔死……但每次我都大难不死,活了下来。

与那些牺牲了的战友相比,我无疑是幸运的。他们走了,我还活着。我不写他们,谁写他们?于是,我将自己的经历和战友们的故事,变成了《一路格桑花》《用胸膛行走西藏》《父亲的雪山,母亲的河》《西藏,灵魂的栖息地》《雪祭》等作品,其中《一路格桑花》改编成了20集电视连续剧,在央视黄金时段播出;《用胸膛行走西藏》获得了第四届鲁迅文学奖。我在颁奖典礼上说:这个奖不是颁给我一个人的,而是颁给我和我战友们的!这些书也不是我一个人写的,是我和战友们一起写的,我用手中的笔,他们用青春、鲜血乃至生命!

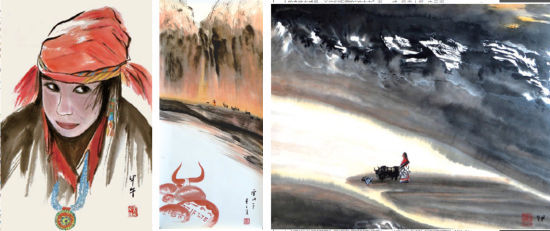

我先是写西藏,后来是画西藏。西藏是我创作的源泉和主题。

我从小就喜欢画画。别人家过年有姐姐剪窗花、贴窗花,我没姐姐,没人剪窗花,我只好拿起画笔画窗花。画南瓜,画玉米,画鱼虫鸟兽。上小学时家里很穷,没有买颜料的钱,而且父母也很反对我画画,我就利用暑假挖药材、逮蝎子、捋柏籽,赚来上学和买颜料的钱,放学后关起门来胡乱画上一气。后来备考大学、投笔从戎,为“四个兜”(那时军官才穿四个兜)而奋斗,“东北西走风为马,南征北战笔作枪”(我给自己写过的一副对联),再也没有摸过画笔,三四十年没有画过一幅画。直到2010年,有个朋友自己开了一家书画院,请我题匾额,三番五次催要,被逼无奈,我才买回笔墨纸砚,硬着头皮完成了任务。但是家什既然买来了,放着也浪费,便又开始胡乱涂抹。画什么呢?当然是画自己最熟悉的西藏。

我画画无宗无派,与天为徒。人在军旅,东奔西走,不可能有条件和机会拜师学艺,只能抽空读帖读画。这样也好,博采众法,归于无法。我以为,无论“师古人”,“师造化”,皆应“师心不师迹”。石涛说:“我之为我,自有我在。”“古之肺腑,不能安之我之腹肠。我自发我之肺腑,揭我之须眉。”这话很有道理,我很喜欢。文人字画讲究笔趣和意境,强调一个“魂”字。这些画在行家眼里也许不够水准,但皆“发我之肺腑”,画的是我眼中的西藏、心中的西藏。

(责任编辑:admin) |