|

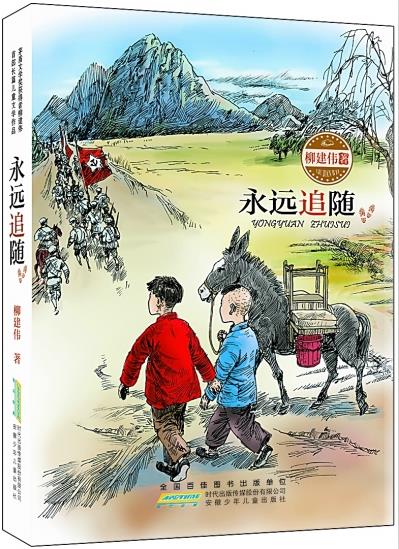

柳建伟的《永远追随》有着在儿童小说中少见的坚硬、凛冽、决绝、庄严,甚至残酷。他曾凭借军旅小说《英雄时代》获得茅盾文学奖,可贵的是“大手笔”写“小人书”,并不因为写作资格老就怠慢、潦草和敷衍,视为成人小说的“微缩版”或者“幼稚版”,而是一丝不苟地锤炼一字一句、一人一物。

小说开篇就很响亮。“一夜吹不停的乱风,一夜下不停的细雨,终于把湘南的香花岭弄成了一个初冬的样子……”从初冬的野菊花、落叶、溪水、睡莲、荷叶、鱼儿,到孩子和驴子打了喷嚏,作家认真、耐心又凝练地营造出一个南方山村清冷的早晨。然后,老妇人陶柳氏拿着一红一蓝两件夹衣出来:“穿上,变天了。”第一句人物语言,简短,自然。甚至,当读完整部小说,重温这句人物语言,恍然听到它既是老百姓非常朴素的生活语言,又是一种小说寓言——这个家庭,这个国家,正在经历一场前所未有的“变天”。

然后,整个早晨、整部小说,随着这句话,一起从冬日沉沉的睡眠中醒来,活跃起来,人物的性格形象、家庭关系、生计操持等逐次展开,就像生活本身一样自然,却比生活本身更加简洁、有序,处处透着作家的精心。

小说从这舒缓的、烟火气的山村初冬景致开始,越来越走向紧张激烈的追寻和战斗,强烈的对比又前后呼应。这是以做豆腐营生的普通农家。“做豆腐”是一个小说里经常被青睐的职业,民间以“豆腐”为“兜福”,作家或许不是有意为之,但是在长久的生活熏陶中,这是一种自动的、合适的选择。这是普通人家对“幸福”最简单的追求,靠自己的劳动得以温饱、平安,但它又那么易碎,平静之中已经暗藏着汹涌的波涛。幸福的生活似乎也隐约向着陶家招手,但小说非常自然地中断了彩蝶和陶百川这段被罗婆婆期待的姻缘。在炮火和杀戮中,陶家以及更多的人们,已经没有选择的余地。这是一个家庭的偶然,却是一个时代的必然。

小说的真实历史背景,是红军长征途中的湘江战役。在党史和军史上,这是一场事关存亡、异常惨烈、形势复杂的战斗。但小说的主线却简单清晰,无论形势如何变幻,“追寻毛驴”这个核心事件从未改变,一直紧紧地拽着读者。普通人家珍爱的一头驴子被红军战士马天来借用,未如约归还。农家少年陶百川、周三才执著地去追寻自家的驴子,越追越远,事情也越来越向着他们无法左右的方向发展。一次次出人意料的波折中,作为读者的我们都开始紧张,盼望着小说里的人物放弃这头驴子吧,但是,偏不,“毛驴事件”像接力棒一样,从红八军团到红三军团再到红八军团,从罗荣桓、彭德怀到毛泽东,在不停地交接中,它所背负的,已经不仅仅是一家人的生计、少年的尊严,而且关系道德、纪律、承诺、信任、命令,是战友的生死相托,是共产党的民心所在。围绕着一头驴子,不同人物的身份、性格,都自然地显现出来。当两个少年决定放弃追寻的时候,本来是被迫参与的红军战士齐长贵却坚决不答应:“你家毛驴的事,红军必须给你们个说法。这是个大道理。红三军团五师查清了你们追随我们的原因,把你们交给了我们红八军团,我们红八军团就要为你们的事负责。这是个中道理。连长领受了解决你们问题的任务,他牺牲了,牺牲前把这个任务交给了我,我还没死,我肯定要想尽办法完成这个任务。这是个小道理。这三个道理,肯定有道理……”无论是少年陶百川,还是红军战士、红军将领,身上都有一种刚烈、执著,甚至不知变通的顽固,和现在流行文化中精致的利己主义、调侃一切的玩世不恭、猜忌与虚妄,完全不一样,他们传达出一种我们民族原本崇尚却被今人鄙弃的精神气质。奇怪的是,当这种精神出现在国外的影视剧作品中时,无论《阿甘正传》《拯救大兵瑞恩》还是《阿凡达》《血战钢锯岭》,又是一片叫好声。仿佛我们中国人已经不配拥有这样的精神品格,或许,只是当下的我们不配而已。中国人的“义”,有着“天下大义”,也有着个体之间的“义气”,从春秋战国到抗日战争,那种道德的自律、道义与生命冲突时的抉择、为不负所托而全力以赴的勇猛,一直被视作民族的道德坐标。《永远追随》的可贵,就是它不从“有无必要”、“有用没用”、“值得不值得”这样一些功利的角度去选择,一头驴子追到最后,追的已经不是驴子。在这样一种“理”与“义”的推演中,作家也就避免了从国内外时局的高度、从近现代历史发展的复杂性去阐述革命的合理与正义,在孩子的眼里,在老百姓的眼里,这样一群为了他人而能够献出生命的人,是值得信任、托付和追随的。

在小说中,柳建伟把真实的宏大历史叙事与虚构的个人历史叙事融于一体,从一个普通的家庭出发,却直击湘江战役现场。少年对毛泽东的固执追寻和毛泽东对党中央的坚定追随,是一种巧妙的相合。作者敢于选择一段复杂的历史、一次真实的战役,从题材上就显示出军旅作家的优势。新时期以来,儿童文学中“小历史”叙事多,成绩更好,“大历史”叙事是弱项,作品不多,而且容易落入俗套。《永远追随》的出现,可算是新世纪以来战争题材儿童小说的重要收获。

柳建伟对党史、军史深有研究,懂得军队建制、战场布局,一场复杂凶险的战斗,他写得险象丛生又从容不迫,线索清朗,人物饱满,情感充沛。牺牲的惨烈、死者的悲壮、生者的羞愧,溃败的绝望、选择的艰难、前途的渺茫,都凝聚在一场战斗中。比如毛泽东,他并不是小说主人公,却是小说中的灵魂人物。作为被反复书写的革命领袖,他的性格形象已经很难突破,柳建伟把重点放在了毛泽东在特殊时期的艰难选择上。在“湘江战役”中,刚刚组建不久的红八军团可谓全军覆没,极其惨烈,这个军团的士兵多是刚刚参军的江西兴国县子弟,缺少战斗经验,又一路劳顿,疲惫不堪。而湘江战役的前后,也毛泽东的人生低谷,没有恰同学少年的风华,也没有挥斥方遒的豪气。他几乎预见了失败,却无力阻止。他一定要服从党中央,但是又眼看着错误路线下牺牲惨重,他知道可以有更好的战略战术,却不能施展。他知道自己的使命和责任,一个连长、一个团长可以“将在外,君命有所不受”,但是,唯独他不可以,他的“不受”导致的将是党的分裂,是党的纪律的自我否定。他是一个背负着重压、和他的军队一起被围困的领袖,甚至,严格意义上,这段时间他已经失去了领袖资格。小说对毛泽东的主要笔墨,集中于描写他的这段心境。拼死渡过湘江之后,毛泽东手搭凉棚朝对面看:“老彭,你看,那是不是我们的人?”彭德怀回答说:“那只是些树,没我们的人了。”那种幻灭、绝望,即便是伟人,也难以承受。

编剧教父罗伯特•麦基在他著名的《故事》中写道:“这些人物是谁?他们想要什么?为什么想要?他们将会采用怎样的方法去得到他们想要的东西?什么将阻止他们?其后果是什么?找到这些重大问题的答案并将其构建成故事,便是我们压倒一切的创作任务。设计故事能够测试作家的成熟度和洞察力,测试他对社会、自然和人心的洞识。”但凡选择革命历史题材的作家,除了自己的军人情结之外,更是为了洞察历史、记录时代、传递精神。但是要有效地把这种精神传递给今天的孩子,变得越来越困难。我们不得不承认,不真诚的历史教育、缺乏深度的历史教育、缺乏丰富细节的历史教育、缺乏人情味的历史教育,反而遮蔽了我们民族艰难深重的历史,推开了读者。长征路上到底发生了什么?我们应该怎样认识这段历史?不但对于青少年,对于整个民族,都是不容回避的重要话题。柳建伟恰恰具备这种牵动读者的能力。多年的小说和影视剧创作让柳建伟深谙“好故事”的重要性,他有着强烈地要打动观众、感染观众的欲望。为了讲好他心中的故事,他多年来不仅仅依赖才华,而是一场持久的马拉松式地准备与投入。他研究古今中外经典小说的写法,画出《红楼梦》和《人间喜剧》复杂的人物关系图谱,把经典小说拆解开来,洞察它们的秘密,所以才有了这样一部非常结实的、经得起拆解和分析的小说。

不得不说,会写战争的儿童文学作家太少了。我当然认为儿童小说中最好不要直面战场,但是战争,尤其是中国近代以来的战争,孩子并没能逃脱,他们并不只是生活在战争的“背景”之下,他们中的很多人,就参与在战斗中。曾经,我们过分强调“小英雄”精神而不顾战争的残酷,但是,假如,我们只是一味地回避战争,更是对历史的不负责任。那么多孩子,确实是亲历了战争,参加了战斗,这是民族的哀痛和耻辱,正因为哀痛和耻辱,才必须铭记,铭记一个即将覆灭的时代如何把它最娇嫩的子民送到枪口,斩于刀下。隔着并不很长的时间,我们却不再疼痛,我们已经忘了,那些衣衫褴褛、步履蹒跚的队伍,为什么出征,为了谁出征。总得有人记住历史,并因此失去快乐的能力,才能让更多的人享有幸福。

(责任编辑:admin) |