|

图/本刊记者姜晓明

“他似乎一直在秩序当中,又向往着秩序之外的世界”

当李敬泽带着我们坐进那辆红旗牌轿车的时候,我才切实地意识到他是副部级官员。他很少坐这辆车,觉得扎眼,在北京街头,这个型号的红旗车很少。

这是中国作协的大院,李敬泽的办公室在八楼。他的书柜里有一张国家领导人和历届茅盾文学奖获得者及中国作协领导班子的合影。合影用镶有金边的白色镜框装着,放在一堆书之间。书的一边是国家领导人的文集。另一边是各种杂书,包括弗洛伊德的《梦的解析》《以赛亚·柏林书信集》、梯利的《西方哲学史》、丘吉尔的《第二次世界大战回忆录》《史怀哲自传》等等。这似乎对应了他的两种身份:文学评论家和中国作协副主席。

在书柜外边,放着作家徐则臣的小说《王城如海》,封面微微张开,应该是才翻看过。徐则臣是他旧东家《人民文学》的编辑部主任。来中国作协工作之前,李敬泽是《人民文学》主编。

李敬泽乐于推荐年轻作家。阿乙、冯唐、李娟等等,都曾得到过他的推荐。梁鸿的成名作《中国在梁庄》,最早是在他主持下的《人民文学》“非虚构”栏目推出。

办公室墙上挂着几幅画和照片,其中一幅是堂吉诃德和桑丘大战风车。

黑色沙发上放着他的围巾。他边说话边吸着烟斗,间或喝几口刚泡的茶。谈话中途,他拿着笔记本出门,去大楼的另一个房间开了个会。

李敬泽并不讨厌行政工作。他觉着什么工作都是经验。比如,他分管现代文学馆,就得知道里边的工程是怎么回事,包括弱电系统、物业管理等等。“常常说文人纵论天下事,实际上,很多人连三个人都没有管过,就想管天下事,你会觉得他是很隔膜的,他会对很多事情发表意见,但是并没有实际的经验。”李敬泽觉得这些繁琐事务是他与现实世界的连接通道。写作者需要有这么一个通道。

他的两个身份被印在了新书《青鸟故事集》的书页上。他认为写作和作协副主席是没有什么关系的。“哪个读者会因为一个人是作协副主席就多买他的一本书,疯啦?当时我没注意印了这个,一般只能起负面作用。”

李敬泽还有一个更具体的工作——茅盾文学奖的评委。如今,每到茅奖评选时,他都会听到骂他的声音。他觉得这很正常。“现在连诺奖都挨骂,文学本来就是具有争议性的,一锤定音,没有争议,这是做不到的。中国人对于世界文学的兴趣越来越大,现在我们连诺奖都当做自己家的事来争了。茅奖谁投了哪一部作品的票是公开的,诺奖都不知道哪一票是谁投的,如果茅奖也像诺奖一样来处理这个问题,更要被骂死了。诺奖那个‘黑箱’都不是一般的黑箱,是黑保险箱,50年都不公开,在中国绝对不能这么做。对于我来说,被骂这些事首先是锤炼了我的心理能力,第二个也是说要尽量地做到严谨周密,争论很正常,人要习惯于争论。”

他也会骂人。他对人不留情面往往是在工作上。他是摩羯座,严苛得一丝不苟。同是摩羯座的作家毕飞宇觉得自己很了解李敬泽。“这个人决不像大多数人所看到的那样温文尔雅,在精神上,他狂野,嚣张。他有享乐的冲动,这个享乐就是撒野。如果说,历史是一堆即将燃尽的篝火,敬泽恰好从一旁经过,我可以百分之百地肯定,他一定会扯断一根树枝,然后,用这根树枝把猩红的篝火洒向天空,任狂风如潮,任炽热的火星在漆黑的夜空星光闪耀。那是他精神上的焰火,他定当独自享受独自逍遥。”

2000年,毕飞宇36岁,刚写完《玉米》。李敬泽也36岁,刚出版了《看来看去或秘密交流》。毕飞宇断断续续地看李敬泽的这本书。然后,这本书被一个法国老头带到法国去了,不知所踪。很多年后,这本书以《青鸟故事集》的名字增补再版,而且还出了法文版。毕飞宇认为这印证了李敬泽说的一句话——物比人走得远。

不相配的问题

《青鸟故事集》一开篇就讲了日本作家清少纳言《枕草子》中“不相配的东西”——

不相配的东西是:头发不好的人穿着白绫的衣服、卷发上戴着葵叶、很拙的字写在红纸上面。

“我们作家中的许多人也一直在做一些不相配的事情。”李敬泽对年轻作家说过,去找一个工作,不能天天待在家里憋故事。“作家们除了在家里泡着,就是和一群写东西的人在一起泡着。我常常说一句很恶心的话——你们这一帮人都在一个缸里头,吃了吐,吐了吃,还互相喂,这有多大意思吗?”

他讨厌一些中国作家的逻辑——第一,我是个人;第二,我直接对着人类。“你就这样对着整个人类了,你既不属于国家、也不属于民族?在中国这样一个急剧变革的时代中,其实这是问题。是英雄创造了历史,还是那些千千万万的、行于暗影之中的、你根本就看不到的或者说进入不了你意识的人?历史是他们创造的,还是谁创造的?这是一个根本问题,是个历史问题,同时也是个文学问题。”

李敬泽喜欢举一个例子——明朝嘉靖年间,红薯传入中国,相比于这件事,嘉靖皇帝算什么呀,张居正都没有那么重要,这件事才真正对中国的面貌产生了巨大影响。嘉靖年间,中国的人口六千多万,过了一百多年,变成了四亿。塑造中国的就是那些种红薯的无名者。

“这个时代的中国知识分子和写作者,恰恰需要一个根据地,站在这里,你才能可信地对世界发言,我们才能知道你发言的立场是什么,你脚下是什么,我们才知道你的话到底是什么意思,而不是说我这个话是从捷克斯洛伐克来的,或者是从纽约来的。”

李敬泽高中时与历史老师张尔乔在一起图/受访者提供

在看了徐则臣最新的小说《王城如海》后,李敬泽开玩笑说,中国文学终于写到北京的雾霾了。《王城如海》的第一页就是对雾霾的描述:“能见度一百米。天气预报这么说的,中度转重度污染。”

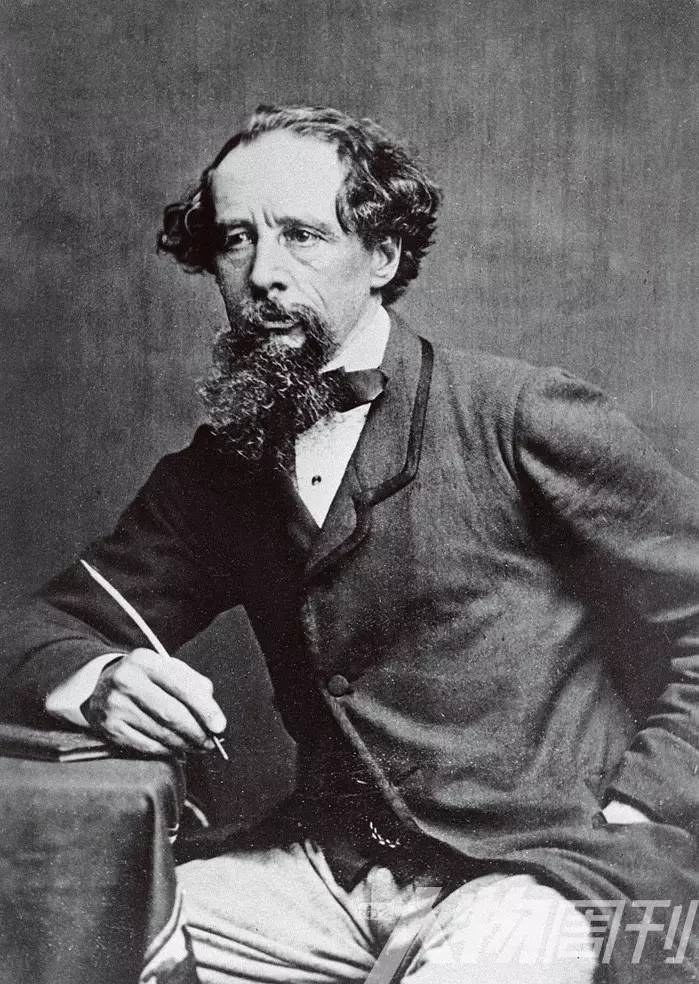

新闻媒体开始拿19世纪的伦敦跟北京作比较了。从狄更斯到柯南道尔,雾霾一直是他们小说的背景。“在19世纪的欧洲,社会景观变成了写作中特别重要的事情。我们现在某种程度上面临着同样的问题,急剧变化的巨大的社会景观,万花筒一样在我们面前展开。你好像以为自己什么都知道,其实你什么都不知道。”李敬泽吸着烟斗,“许多人甚至对自己日常生活密切相关的景观,认识都没有超过微博上140个字的标准。然后就形成了一些牢固的认识。这些社会景观如何在我们的意识中被打开、被深入,不仅是为了猎奇,也是为了认识我们这个时代,认识我们周围的世界,认识我们自己。这样的工作太少人去做了。”

写作者们已经不喜欢学狄更斯了,觉得这好老土,他们更愿意说自己的师承是卡夫卡。

少年时代

在朋友眼里,李敬泽是阅读量极大之人,涉猎甚广,从《青鸟故事集》里那些奇怪的书籍和事物就可看出,他简直就是考古学家和博物学家。

“李敬泽把知识解放出来,变为活的纹理,重新编织我们的生活。看似闲话野史,边角废料,却恰恰勾勒出历史形成的另类逻辑。你可以说它是知识考古,文中所涉奏章、杂书、公文、诗句,都严密可靠,有谱系学的意味,但是,依靠作者高超的想象力,所谓的‘物’与‘知识’不再是考古学意义上的物和科学意义上的知识。就像艾柯的《玫瑰之名》和卡尔维诺《宇宙奇趣全集》,以物起始,却不止于物。”这是梁鸿的评价。

李敬泽的父母都是北大考古系毕业,他六七岁的时候,在家里就已经看了各种版本的《中国通史》。他觉得这没什么,只是读着玩。是由时代的特性所决定。“如果我像现在的孩子一样有iPad有手机,你打我我也不读。”

李敬泽与母亲图/受访者提供

他对文学不是没有特殊的感情。上大学之前,就已经读过许多同龄人没读过的书。

1970年代,这个很多人无书可读的年代里,李敬泽有一个很好的条件。1973年,他们家搬到石家庄,母亲在出版社工作,出版社有一个仓库,放在当时,是惊人的大,里面一个资料室,平时都是关着的,贴着封条,封着的都是所谓的禁书。他的母亲和资料室图书管理员是闺蜜,偷偷地借一些书出来看。李敬泽自己也是经常在资料室里边跑来跑去。

结果是,他还只有十一二岁的时候,从托尔斯泰到《金瓶梅》就都看过了。“当时看的时候完全不懂,到要紧的段落就——在干什么——就很诧异。”这培养了他对文学的兴趣。

高中快毕业,要高考了。北京广播学院不知道怎么看上李敬泽了,可能是觉得他的嗓子条件确实不错,就找到他家里来。他的父母没同意,说学广播不就是念稿子的吗?还不如写稿子呢。李敬泽就填报了北大中文系。高考成绩出来了,他是河北省文科第一名。他上学早,还跳过级,高中毕业才16岁,也没觉得高考状元是多大的事情。

都说高考状元以后难成材。李敬泽觉得那都是“学渣”们用来自我安慰的。“在文学界,刘震云也是他们河南的高考状元,他就更厉害了,他家是农民,他还当了兵,然后一考就考了河南第一。”

这两位高考状元虽然曾同时在北大中文系读书,但当年不认识。“高年级的学生根本就不带我们玩。当时我是一个16岁的小孩儿,就更没人跟我玩了。”上大学的时候,他恋爱也没谈,惟一记忆就是女同学拍着他的后脑勺说,走,看电影去。不是单独看电影,是一群人去看电影。“对我就跟逗小孩一样。”大家都写诗,他也不写。后来北大校庆、中文系系庆,找到他写一点什么东西,回忆一下大学生活,他实在是回忆不起什么来,没什么事情让他印象深刻。

他就晃晃悠悠看各种书,也没有在文学刊物上发表过什么,也没觉得将来一定要搞文学。他没有想着像父母那样去考古。“我现在特别不理解什么二代。我是写小说的,也让我孩子写小说?当然,我也没孩子,如果有孩子的话,我打死他也不让他写。也有可能我孩子不听我的。”

1984年毕业的时候,赶上了似乎跟中文系毕业生不沾边的两大风潮——出国和做买卖。“别看我们中文系和这两件事最不沾边,但我们班大概一半以上的人出了国,还有相当一部分做了买卖。”

当时毕业生的工作是分配的。李敬泽有两个算不错的选择——一个是总后勤部,一个是文学杂志的编辑。

“我想,总后勤部天天早上要出操,那肯定受不了。所以,文学的道路啊就是这么踏上来的。”隔了三十多年,他回头一看,发现北大中文系同一届的学生里,也就张颐武、阎真和他还在搞文学。张颐武是北大中文系教授。阎真是中南大学文学院教授,小说《沧浪之水》、《活着之上》的作者。

2016年,陕西西安,李敬泽(中)受聘“西北大学贾平凹讲座教授”仪式,贾平凹一同出席

他觉得既然走了这条路,就好好走。“如果当年分配我去当会计,那我现在可能也是四大会计师事务所的什么高级合伙人了。我没有特别主动地去规划什么,但我做事情一定会认认真真去做。”

1980、1990年代

在1980年代,搞文学可是了不得的工作,地位跟现在搞互联网和金融的人差不多。

李敬泽的80年代是在《小说选刊》度过的。别人已经发表的小说,选刊给选出来。虽然年轻,他仍然体会到了80年代文学现场强烈的激荡感。《小说选刊》的影响力很大,选或不选很能代表一个作品能不能得到肯定。作为年轻人,他对于先锋的东西总是要更敏感一些。莫言当时刚在《人民文学》上发了《红高粱》,《小说选刊》开始并没有选。李敬泽就觉得,《红高粱》应该选嘛,不选说不过去。正好那个时候,《小说选刊》换了新主编李国文。他找到新主编,说了自己的意见。李国文接受了这个意见,临时把原有稿子撤下,把《红高粱》放了上去。

“莫言当时还是刚冒出来的新人,不选他的作品也能说出一大堆理由来。那时候的人是懵着的,是不自知的,只不过每一个人受制于他的背景。作为我们年轻人,一看就是炫目啊,让我说出什么道理来,可能也没有多大道理。莫言的东西也是奇哉怪也的,这些现在是经典化的东西了,但当时不是。实际上,文学就是这么过来的。新的范式和艺术逻辑,就是在极为复杂的博弈中确立起来的。”

1990年代初,李敬泽与《人民文学》时任主编刘白羽、程树榛及后来的主编韩作荣在一起图/受访者提供

《小说选刊》停了之后,要重新分配工作。《人民文学》的编辑部主任朱伟听说这小伙子不错,就把他要过去了。朱伟去三联之后,李敬泽接了他的班。

《人民文学》是中国文学中心性的现场。身处其中,难免要发议论,别人就对李敬泽说,你写个这个吧写个那个吧。他觉着写东西都是被人逼的。

开始搞文学评论的李敬泽很快就被人熟知,无论写作还是讲话,他都表现出了强烈的个人风格,被称作“敬泽体”。

听完李敬泽在西北大学的一场文学讲座后,一位写作者在我耳边表达了他由衷的赞叹,“不服不行。”

那次讲座的题目是《作为方法的西北》,坐在前排的人里,还有贾平凹。

他回忆了当年茅盾文学奖的评选因为《白鹿原》产生分歧而延期公布的往事。“陈忠实对现代历史的叙述和想象,是严重不同于北京历史研究所里的那些学者所写的东西,他对我们现代历史的想象提出了全新的路径,让我们看到了全新的图景,他要向世界讲一个关于中国现代性的故事,他描述的景象震动了所有人,结果也证明他所讲的不仅仅是关中的事,某种程度上,他从西北看到的景象,影响了后来我们对中国现代史的很多看法。”

提到贾平凹《极花》所遭遇的争议,李敬泽说:“我看了那些批评老贾的文字,我一边看一边都能想象到他们的样子,干净的、受过良好教育的、特别觉得自己有知识的、特别觉得自己文明的、站在世界先进文化之潮头的,这样一批可敬的女士和先生,而且我能想象他们平时一定是喝咖啡的,一定是见了葫芦头(猪肠)就吃不下去的。我常常提醒自己,我如果坐在北京的高楼里远远地来观看这复杂的历史和现实,99.9%的可能是在发表高级的胡说。”

李敬泽骑共享单车时自拍图/受访者提供

我坐在讲座会场的后排。坐在旁边的是一位女生,全程都在低头看手机里一档流行的真人秀视频,有时甚至低声发笑。她笑得那么投入,全然不管这个从北京飞过来的人在台上讲了什么。我扭头望去,这一排女生几乎都是如此。她们那么沉迷于手机中的世界,仿佛身边的真实世界才是虚拟的。

在李敬泽办公室里的那张合影中,有陈忠实、贾平凹和他。上一次看到他们同时出现,是在陈忠实的追悼会上。李敬泽和贾平凹站在第一排,向枕着《白鹿原》的陈忠实遗体鞠躬告别。

中国许多经典长篇作品都是在1990年代完成的,《白鹿原》《废都》《活着》《尘埃落定》等等。“80年代形成了很多经典作家,但没有形成多少长篇经典作品,文学一定要经过一段时间才能够形成一个大的东西。”李敬泽说。

作为文学评论家的李敬泽,也是在90年代出道。“这里面一个比较重要的原因是,老一代学问家都是在学院里,要做大学问家,很难再坚守在文学现场。90年代初的人文精神讨论之后,80年代的这批批评家大都退到了学院,进入了学术体制下的生活和生产机制。在这样的生产机制之下,他们对于文学现场的介入热情就比较低了。大家觉得在学术上有所成就才是高大上的。对我来说,成为一个文学评论家也是阴差阳错。”

就像李敬泽在《青鸟故事集》里所做的,他并不想遵循什么学术规范,他更喜欢感性地自由表达。

1994年夏天,长江三峡的游轮上,李敬泽第一次读到了布罗代尔的《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》。夜幕下的浩荡江水中,布罗代尔把他带入了15世纪,那里有欧洲的城堡和草场、大明王朝的市廛和农田。书里有五百年前之人身上衣裳的质地,他们的车轮和船桨,行囊中银币的重量,签约时所用纸笔……布罗代尔说,这就是“历史”,历史就在这无数细节中暗自运行。

布罗代尔的历史观指引了李敬泽。他开始了自己的冒险:穿行于博杂的文本,搜集起蛛丝马迹、断章残简,穿过横亘在眼前的时间与遗忘的荒漠,沉入昔日的生活、梦想和幻觉。“这是一部幻想性作品。在幻想中,逝去的事物重新生动展现,就像两千年前干涸的一颗荷花种子在此时抽芽、生长。”

坐在旁边沙发上的李敬泽把烟斗中的烟灰倒掉,塞入一些新的烟丝,点燃,继续抽起来,飘出的烟气在他对《青鸟故事集》的讲述中变得有些迷幻。

他说到了现在的文学期刊,趣味都太保守了。“他们以为自己知道什么是好的,其实并不明白。”

李敬泽说自己是不够敬业的编辑,当年的好多事都不记得了。他怀疑那些书店里精确到几月几日几时的回忆录都是怎么搞出来的。他在《人民文学》当编辑的时候,管过湖南那一片,去那边开会的时候,经常遇到一些人对他说,唉呀,李老师,我收藏着您的信呢,您当时给我写了好几页。他已经完全记不起了。记得的只是《人民文学》版面有限,来稿又特别多,他的主要工作是退稿。

“我当编辑是很偏执的,一本杂志的稿子从第一个字看到最后一个字,一路修修改改。”在他的编辑生涯中,惟一改了两页就没再往下改的,是一位年轻当红作家的长篇小说。“改了两页我就崩溃了,算了吧,我别跟他较劲了,再说,我改出来就完全不是他的了。”

如今,大家的阅读习惯已经转到手机上。李敬泽也用微信看文章。他觉得有生之年真是赶上了沧海桑田。“你哪里想得到呢?人类看报纸都快两百年了,到咱们手里就没了。这其实就是大事,一些根本性的改变,就是这么发生的。”

李敬泽用微信,关注了一些公号,微博上也关注了二三十个人。他常常觉得,微博上的世界,和朋友圈的世界,完全是两个世界,好像不是同一天里的一个国家一样。

手机和电脑统一了成人和儿童的世界。“我不知道现在的小孩是怎样的,我们小时候打个架什么的是很常见的。我小时候就跟着一起去打群架。我属于溜边儿的,看看形势不好,抱着头就溜掉了。这都是好玩的事情。现在好像不太像这样了。总体上还是更秩序化了。”

他似乎一直在秩序当中,又向往着秩序之外的世界。

《青鸟故事集》就是一部秩序之外的作品。这本书快要出版的时候,责任编辑有一天忽然打电话给他,说,李老师,我们要申请书号,您无论如何要给自己的书做一个分类,是历史书还是散文书还是啥?

李敬泽说,好好好,你们看哪个好卖就分哪个类。他其实觉得自己这本书无法分类。可是,当人们面对陌生事物时,总希望在原有秩序中为其找到一个位置。

“在这个所谓全球化时代,我强烈地感到,人的境遇其实并未发生重大变化,那些充满误解和错谬的情境,我们和陌生的人、陌生的物相遇时警觉的目光和缭绕的想象,这一切仍然是我们生活中最基本的现实。”

《青鸟故事集》出版前,李敬泽把旧稿从头到尾改了一遍,删掉了一些东西——凡是他在当时觉得“这是最近很流行的词,我要用一下”,以显示自己很潮很时髦的地方,他都删掉了。“已经时过境迁了,那些文字显得那么造作。”这对他现在的写作也是一个经验,每当想要用到一个正在流行的词的时候,他马上就警惕了。“也许过十几年再看,都是泡沫。”

小春秋大时代

毕飞宇觉得李敬泽写的东西与他的才华不太相称,他应该有更大的东西才是。

在《青鸟故事集》之后,李敬泽现在的主要计划是把他的《小春秋》写大。“中国人对春秋其实是不熟悉的,那是中华民族的轴心时代,中国最重要的东西都是从这段时间来的,那确实不得了,简直是诸神时代,所有的善所有的恶都表现得特别极端,像青春期一样。”

他打算休两次假,去山西、河南、山东这些春秋战国中心地带走走,光看书解决不了问题。“我虽然没有搞过大政治,但我是一个在各种复杂情况下做过事的人,我去看一下历史,就更能设身处地去想当初他们为什么这么干,难处在哪儿。”

“我没有追求过级别这种感觉。不是说官话,我从编辑开始就是一个大服务员,一路干到现在,依然是一个大服务员。再说,中国绝大部分成名的作家我都熟,很多都是朋友,在人家面前你摆什么架子说你是副部级啊,这是完全没意思的一件事。”

“在很多场合,许多人看到你,会觉得你是一个气场强大的官员。”

“我这张脸确实成了问题了,我觉得自己还是一个比较谦和的人,但有时候我看自己的照片,也觉得这张脸是真的够瞧的,也不知道怎么回事,这大概是没有办法的。我真没觉得自己是什么特别厉害的人。论才华,我也有点儿,到底有多大自己说不清。我只有一个巨大才华,那就是我能看出别人的才华,看到有才华的人,我是打心里欣赏。”

李敬泽穿着讲究,特别是脖子上的围巾,已然成了他的标志。有时别人看他没戴围巾,反倒觉得不习惯。“我的自我定位是文人,不是作家批评家,身上有些文人气,生活是一件值得好好对待和认真过的事情,对生活要怀着热情和敬意。每天要穿什么衣服,还是会过一下脑子。”

《青鸟》里有一篇《静看鱼忙》,开头讲的是一个葡萄牙人16世纪50年代在桂林漓江边看鸬鹚捕鱼的场景。这仿佛跟李敬泽某些时刻的状态很像。比如,在这个星期五的黄昏,他叼着烟斗侃侃而谈的时刻。

玉立水云乡,尔我相忘。

披离寒羽庇风霜。

不趁白鸥游海上,静看鱼忙。

——(张炎《浪淘沙·题陈汝朝百鹭画卷》)

“中国人的诗词里,鸬鹚是难以入诗的,写得多的是鹭鸶。”李敬泽说,“鸬鹚被西方人反复端详其实并非偶然,它不仅是一种鸟,它还是一种工具,它作为合于理性的工具在几百年时间里持续游弋于中国和西方之间。”

谈话进行了很久,李敬泽忽然意识到司机坐在红旗车里等了很久,他穿上中式衣服,再套上西式皮衣,然后披上他的围巾,出门,下楼。

红旗车启动,汇入车流。黄昏的灯光不时闪入车窗,掠过他的面庞,此刻既安宁又匆忙,他看上去不只是静看鱼忙的人,也不只是历史的审美主义者。

如何面对复杂的时代经验?——对话李敬泽

图/本刊记者 姜晓明

现在还用DOS呢,那你怎么弄?

人物周刊:你在1980年代开始进入中国文学现场,那个年代的后续影响有多大?

李敬泽:80年代确实属于新的范式还没有建立起来的时候,大家都面对着一个开放性的未来,而且大家有一个共识——前面还有很大的一个空间。至于是什么呢?我们摸着走。

然而,80年代基本确立起来的逻辑、视野、审美,管到了现在。当然,这其中各种调整是有的,90年代以后新世纪以来都有,但总的来看,大部分没有变。一些作家在80年代确立了经典性地位,这确实是80年代的巨大的成功。

到了此时此刻,这个范式是需要作为一个对象,被反思、被质疑,特别是对于每一个写作者来说,应该在这个巨大的影响之下,把自己争夺出来。70后和80后这些作家,希望自己成为一个大作家、好作家,去拿诺贝尔文学奖,当你这样想的时候,你心里那个范式是什么呢?很多人还是80年代那个方式,倒不一定是严格意义上的模仿,就是你的基本方向、气息、包括你对文学的看法,不由自主地就会被他们带走。

我只是做一个整体性的判断。我确实能够看到一些新的因素,但这些新的因素还没有形成一种很强的自主性。回到1985、1986年那时候,也许你不知道具体要怎么样,但大家知道一定要变,一定不能像原来那样写,前面有很大的新的可能性等待着我们。当时不管是写作者、读者,还是编辑、评论者,都有这个劲头。

人物周刊:如何去突破80年代的这种范式?

李敬泽:80年代以来,最大的一个变化就是网络文学的出现,这确实是把过去的逻辑彻底放在一边了,一个新的逻辑出现了。但是,我们的精英文学,或者说纯文学,或者说传统文学,仍然受到80年代这个框架的禁锢。

我相信变革仍然正在进行,但变革发展的态势不一定和80年代一样了。现在的文化空间和80年代已经完全不同了,比以前要复杂得多,宽阔得多。

不知不觉中,科幻小说就起来了,它也没打算造谁的反,也没打算跟谁吵架。我们一开始以为它是通俗的、类型化的,后来发现,它远远不只是这样的,它可能还提供了艺术上新的世界观和方法论。

80年代的变革是要抢麦克风,这个麦克风要拿到。现在就是,行了,这个麦克风你把着吧,我不要了,我另外拉一个场子去讲。关键问题是,听众在哪里?

老一代作家没有问题,像莫言、王安忆、余华,他们确立了他们的经典地位。在文化意义上,他们就是立法者。即使没有读过他们的书,但其实你现在的语言方式、你的感受方式、你的表达方式也在受他们的影响。但是,他们之后的作家是不足以达到这种程度的。

2012年,李敬泽与刘震云、莫言、盛可以在伦敦。这张照片拍摄半年后,莫言获得了诺贝尔文学奖图/受访者提供

人物周刊:80年代的这棵树太大了,下面的草大概就很难长起来了。后面的一些作家,还是在模仿前人。

李敬泽:如果我们的年轻作家一拨一拨的都是这样,那就太成问题了。

你看现在这些年轻作家,他们喜欢的作家有谁呢?肯定有卡夫卡,但实际上卡夫卡他们学不来。卡尔维诺是被崇拜,但是学不来。卡佛的姿势倒是很好学。实际上,在文学世界当中,已经形成了一个诸神的谱系,大家像掌握了一套黑话一样,让自己觉得很有意义感,有诸神撑腰,相互也能谈得来。但是,我们现在的文学要面对的是三千年未有之大变局,这个变化深入我们最基本的生活经验当中。我们的文学没有表现出有这个能力去充分地把握这个变化,认识这个变化,或者是写出能够和这个变化相匹配的作品来。

为什么所有人讲起中国的现代文学都觉得不满意,很少有人说是满意。其实当我们都不满意的时候,我们是有一个尺度的,因为我们知道生活是怎么样的,我们知道在这个时代我们经历了什么,你拿这个标准来看你的小说,你能满意吗?这是一个实实在在的问题。

我们现在运行的还是80年代到90年代的软件,但我们现在所处理的信息洪流已经远远超出了这个软件的容量,你现在还用DOS呢,那你怎么弄?

人物周刊:作家会说自己有很多限制,无法写想写的题材。

李敬泽:一个人永远可以给自己找到各种借口,以便回避自身的原因。

在回答这个问题的时候,很容易就变成了开药方,说中国文学最大的毛病是啥,然后咱们一改立刻就好了,但实际上问题既有主观又有客观,是方方面面一起形成的问题,没有什么简单的解决办法。

在这个时代,一个作家如何找到自己的生活方式和工作方式,我觉得都还是大问题。作家应该有特别强烈的意识,就是我要和这个时代保持一个身在其中同时又有写作者的独立思考的复杂关系。

我们很多作家既没有这个意识,也没有这个办法。有的人就觉得自己无比强大和广阔,对外部世界没有好奇,这看上去好像很爽,实际上懒惰的、是假的。我们的时代很大,你会发现我们人都很小。这一点,现在的年轻作家甚至不能和80年代那批人相比,像莫言那样的作家,他们的体量天然就大。他从中国最底层的农村一路挣扎出来,当过兵,有过各种复杂的经历。他的天赋加上他的经验,那他一定是个大动物。

不要老讲卡夫卡,卡夫卡要把作家害死了,卡夫卡这样的作家是不可学的。谁是可以学的?比如说杜甫是可以学的,李白是没法学的。你要学李白,你就是把自己弄成一个半疯儿,在李白那里叫潇洒,在你这里叫矫情,这没办法。李白可以说“十步杀一人,千里不留行”,这个范儿不具有可模仿性,是他个人那种空前绝后的独一的才情。

有一个汉学家批评李白,你看李白的诗,他是一个绝对自恋的诗人,因为你从他的诗看不出来他经历了安史之乱,看不出他对他人的关怀,他像一个昂首天外的人。

从杜甫那里,我们能够看到他对他人的关怀,我们可以学到他的世界观和方法论。为什么后来的人都要学杜甫呢?就是因为杜甫有一个面对世界、面对复杂人类经验的介入精神。

可以想象一下,如果只有李白没有杜甫,唐诗的面貌也会变得很奇怪:这边翻天倒地死了那么多人,就看到李白在那里仗剑飘然而行。但事实上双峰并峙,还有杜甫,这是多好多完美的一件事情。所以,当代作家有什么方法论?很简单,就是做杜甫。我们现在很多作家都想当李白,有的作家介绍自己的背景,那几乎就没有什么中国背景,师承都是外国人,最要命的是,面对此时此刻这个复杂的庞大的经验,我们有一种搬不动它的感觉。

卡夫卡

人物周刊:对于作家来说,看见什么是最重要的?

李敬泽:我们天天看新闻。新闻上的千奇百怪对于文学来说重要吗?还是说,在这个新闻之下,有一个更有力更恒常地运行的东西,我们能不能抓住它、摸到它?不要忘了,中国的历史是没有终结的,是现在进行时,欧洲的历史基本是over的。福山的理论在欧洲基本实现了。你看瑞典有什么事?所有的事都是闲事。你看他们的小说,经常是小时候受到什么伤害,然后一辈子拧巴。现在许多移民去了他们那里,他们受到了冲击,让他们的历史重新获得了一点动力,要不然他们都不知道该干什么事。中国作家面对没有over的历史,你很难相信他真就越过了国家、民族,越过这个中国,直接面对整个人类。

奇观和戏剧效果下,那个更深更基本的东西

人物周刊:人们经常会说,现在的新闻比小说更魔幻,那小说应该如何做呢?

李敬泽:大家老说的那句话“生活比文学更奇幻”,实际上我觉得这也只是皮相之谈。当我们这么说的时候,实际上就是从新闻水平上去理解文学。如果一个作家是天天和新闻去比较,新闻有多么神奇那我的作品就要有多么神奇,这个作家就是把自己逼死了。况且,这真的是我们期待的文学吗?

一方面,我们的生活是无限神奇、无限眼花缭乱。另一方面,我们许多时代经验是不会被注视的,我们会自我注视吗?在我们自己身上到底发生了什么?更不会说这个世界上,中国人的心里,到底发生了什么?我想我们的不满可能是来源于此吧。和新闻比热闹,就不是小说应该干的事情。

人物周刊:你是“非虚构”倡导者,“非虚构”到底应该怎么做才是一个好的方向和状态?

李敬泽:重要的是说打开一个可行的方向,把旗子一树,然后大家冲过去先干起来。在干的过程中渐渐就成型了。就非虚构来讲,无论是从文学的角度还是从新闻的角度,大家都有一种方向,就是我们要更自觉、更有效地去把握这个时代的复杂经验。

在我看来,我们做非虚构,不是一个文本现象,而是一个行动,从哲学上讲,是一个实践的过程。我真正想做或者说想从某种程度上推动的,是一种面对大变革时代的田野精神,就是实实在在地去行动。当然,同时也是说,在这种复杂经验中,获得新的表现形式。

说到非虚构,一定程度上是说,对于80年代形成的那种启蒙的文化逻辑和文化姿态的一种反拨。报告文学的成就是巨大的,特别是在80年代,成就是非常辉煌的,但它的姿态也是在80年代的巨大成就中被固定下来的。你是个高大的演说者,这其实不是报告文学自身决定的,这是80年代形成的那种文化逻辑决定的,是启蒙逻辑。这样的逻辑,一定是指点江山的,一定是去俯视这个世界的,我想,至少在非虚构中,当我们这些作家走向田野、走向复杂经验的时候,恐怕不应该是自我感觉那么高大才好。

相比卡夫卡,中国作家不妨师承狄更斯

我想首先应该抱着一个谦卑的态度,或者说首先限定自己是无知的。一个非虚构写作者的态度一定是——我是不知道的。我面对着一个认识上的巨大疑难,不管他是一个鞋匠,还是一个科学家,我都是抱着这样一个高度有限的自觉去走近他,获得一点认识,这恐怕是做非虚构的前提。很难想象一个非虚构写作者认为自己牛得不行,我什么都知道,我从上面怜悯着你们这些不幸的人或者普通的人。这样一个极其复杂的时代,确实需要非虚构这样一种认识路径。

人物周刊:你对写作者在这种认识路径上的转变乐观吗?

李敬泽:从一开始,我就是不乐观的,它要求一种克服这种认识难度的努力。一个写作者打开自己,就是你不要带着一个万全的定见。如果你带着一个万全的定见,你是去猎奇,你写来写去都是你已知的或者你给定的东西。在这个过程中,你首先要放空自己,你要发现对方的真理,而不是自己带着一堆真理去扣到它身上。从物理意义来说,大家不愿意花这个功夫。从心理意义来说,这个时代每个人都带着巨大的定见。这个时代,人和人之间的交流其实是变得更困难了,它强调自我的那种不可改变的东西。

人物周刊:如今,似乎足够离奇的事情大家才会去关注,媒体都在挖空心思追求爆款,读者的胃口也越来越高。

李敬泽:信息现在变得需要有奇观性才行,最好有巨大的表面的戏剧性效果。我觉得,恰恰是奇观和戏剧效果下面的东西,那个更深、那个更基本的东西,才是你作为一个非虚构作品所应该摸到的。

文学界真的不能自我陶醉,整天说怎么怎么样,实际上我们某些方面严重落后于其他领域。比如,文学界就已经严重落后于纪录片界。和纪录片导演相比,你就没有人家那种实践精神,也没有人家那种眼光。从语言和艺术上讲,对时代的准确把握和先锋性的拓展,我们又不如艺术。艺术界会有非常尖端的想法。从我们的认知能力和广度来说,可能也不如社会学界。社会学界的学者真的是下苦功夫,他可以在一个村庄多少年,我们下过这种苦功吗?我们又不下这种苦功。那么说来说去你是个啥呢?你的高明之处又在哪呢?那就你认为自己是个伟大的个人呗,伟大的包罗万象的个人呗。这是一个很可疑的东西,我们只能祈祷说,你正好是个李白,但我们已经祈祷了一千多年,还只有一个。

人物周刊:对于当下中国而言,好的文学作品应该是怎样的呢?

李敬泽:比如,面对北京现在的雾霾,一个好的指标就是狄更斯。狄更斯写雾都下的伦敦,不是简单的批判、生气,他什么都有,甜蜜、安慰、人的绝望和要快乐生活下去的希望都有。现在把狄更斯摆在这里,我们谁敢说能够达到他那样的程度?

有的现实主义作品,写来写去写到最后,不穷凶极恶地把这个人写死不算完,以此来表达你对这个世界的决绝和彻底的立场,这是何其容易和简单啊。千百万人就这么生活着,千百万人的生活在你那里都是毫无意义的?千百万人的奋斗难道从你的立场去看待都是命定的悲剧?你自己端坐在书斋里就把命运强加给了他们。这些基本问题我们都没解决,所以我说,我们都不需要去找卡夫卡,在社会巨大转型期,狄更斯的这些作品,我们都难以望其项背。

人物周刊:在你看来,中国文学在世界上处于怎样的地位?

李敬泽:这确实也和中国在世界上的地位是有关系的。我们在和世界上与文学相关的人士的接触中也能够感受到,他确实是会因为你的经济发展水平提升,而对你的文学更加感兴趣。你也不得不承认在现有世界文学的格局中,西方文学就是占着权力地位,掌握着标准,这是一个冲突和交流的过程,改变这个格局也是缓慢的过程。比如你到一些西方国家,就会感受到他们并不是真的把你的文学当作文学来看,他把你的文学当作他理解中的政治文本来看,他对你的评价也是从这个出发的,而不是从文学的角度来对你进行评价。他觉得你是在写中国的现实,他会要求你在这个里面有一个政治立场,而且这个政治立场是要他所认可的,是要一眼能够看出来的他所认可的这个立场。我们看美国文学、法国文学、英国文学,就不太会从政治的角度去考虑,你不会在意索尔·贝娄或者谁在政治上的观点。对于这个过程来说,是文学的事儿但不只是文学的事儿。这是漫长而复杂的,充满着误解和误读。

中国文学终于写到北京的雾霾了

我觉得中国作家不应为此焦虑。我觉得最不可信的还是那种宣称我为人类写作的作家。对于中国作家来说,当你用汉字一个字一个字写出来的时候,你如果想的是读者可能用英文读你的作品,或者用法文读你的作品,或者用日文读你的作品,然后你要让他们高兴,那我觉得你太拧巴了。这个作家会把自己悬置在一个哪儿也不是的地方,那是一个他所虚构的世界。

在垃圾中会看到一些有意思的东西

人物周刊:你的写作有强烈的个人风格,这种“敬泽体”是怎么形成的?

李敬泽:没有别的办法,全靠“不靠谱”。

第一,我算一个读者型的批评家吧,我说过我最喜欢的一个职业是当读者,包括这本书(《青鸟故事集》),也是我作为一个读者的成果。我估计在我们这一拨批评家里,我是离学院规范和学术体制最远的,学历也最低,就是个本科生,没有受过特别专业的学术训练,而且从一开始我也没想过这是一个学术道路。对我来说,我的身份首先是个编辑,编辑就是一个在文学现场的人,类似于记者。作为一个读者,我表达我的判断和感受是纪实性的,并不是我说我要把它放在一个学术脉络里去研究。也许是像我这样“不靠谱”的人少,反而物以稀为贵吧。

从写法上来说,我可能比一般偏于学术型的批评家在感受上要更强。我现在不是很想当批评家了,我要转型到更宽泛的写作上来。

人物周刊:《青鸟故事集》有知识考古学的意味,而且是那些西方偏僻角落的知识,为何对此感兴趣?

李敬泽:这个事情本身确实有巨大的戏剧性。第一,好玩是在于这种异质的经验,你发现这种异质的经验在碰撞的时候它也是不融合的,他们每一个人自己带了一个世界这么去碰,碰完了之后,这中间的误解是极有意思的。第二,从知识的角度来说是偏僻的,从历史视野和世界观的角度来说,也是偏僻的。我们看历史看不到这些地方。某种程度上,这也是我们时代的一个核心性主题。这包括异质的经验现在是如何发生对话的,如何能够在混杂中共处。16年前这是个问题,现在这依然是个问题,所以我想强调的一个事情是,全球化不只是一个新的事物,还存在一个更漫长的文化意义上的全球化。

艰难的全球化实际上是从古代就有了。比如在汉唐,我们就有一个面对陌生的经验、陌生的人的过程,比如佛教的传入。我们实际上对于中国传统也有一个刻板化的认识,一谈起传统我们就会认为它是一个封闭的,或者固定的。我们忘了,这样一个传统,实质上是在不同的异质化的经验的冲突、误解、改造中,把它变成了自己的东西。

人物周刊:你说过,考古学家更感兴趣的是垃圾堆,而不是金银珠宝。

李敬泽:是这样的,你可以说,金银珠宝从技术上来说是最没有创造力的,也是变化不大的,五千年前的墓里面挖出来的是一个金块儿,你到清代墓里面挖出来的还是金块儿,考古学家对这个金块儿没有多大兴趣。但如果把五千年前的一处厨房给扒出来了,那他很兴奋,这一下就知道他们怎么做饭,然后我再刨刨还能知道当时他们吃什么了,这能给你提供的信息要丰沛得多。某种程度上来说,我也有这个趣味,我也喜欢刨那个垃圾,在垃圾中我们会看到一些有意思的东西。

小书生哪知道那些老狐狸心里到底怎么想

人物周刊:现在茅盾文学奖入围名单一出来,大家都开始讨论了,说里面有些名字从来都没听说过。而且这么多的书,评委们看得了吗?

李敬泽:那不叫入围,那叫推荐,只要推荐了就列在那里。道理其实很简单,诺贝尔文学奖的评审需要把全世界的文学书都看了来做判断吗?对于文学作品来说,实际上已经有一个复杂的文化机制。哪些作品是水面上的,哪些是沉在水底下的,其实已经有一个大致的范围。茅奖评选是一个公共事务,大家左边也可以说右边也可以说,翻过来也可以说,覆过去也可以说。名作家多了,大家就可以说,他们是多么保守,多么胆小,多么没有发现新生作家的能力。但只要发现了一个新人,大家又立刻会说了,他有什么了不起,为什么是他。是非就多了。十全十美基本是做不到的。

人物周刊:最近一届茅盾文学奖,获奖的都是上了年纪的人。

李敬泽:茅奖实际上是中国最高的文学荣誉。如果有的二十多岁的作家刚写了一部小说,大家就把奖给了他,他可能会被骂死,然后全世界挑他的毛病。还有,他如果拿了奖就不干了呢?评委们要考虑到作家持续的创造能力。实际上考虑的因素会很多。反而是诺奖压根不在意你们的任何争议,也不回应,在中国,你不回应怎么行。

人物周刊:见识过这么多的事情,你是一个怀疑主义者么?

李敬泽:这就是认识论的疑难了。反正我知道,经历的这些事我是不会说的。大家都不说,那就只能全凭大家胡猜胡想。所谓回忆录,你想想,让你现在回忆上个礼拜发生什么事,你还记得吗?现在让你回忆20年前你跟谁吃的饭、和谁说了什么话你能记得吗?那肯定是编的,还冒号引号。反正我现在一看到冒号引号就知道肯定是编的。

现在的年轻学者掌握了大量的史料,但是别忘了,还有一个词叫作“史识”,过去讲史才、史德、史识。现在我看有些人写当代文学史,把材料都掌握得很齐全,但我一看就知道这些东西不是真的。我也没有经历过这些事情,凭着我人生的阅历,我就知道他对当事人的心理和动机的把握一定是不对的。一帮小书生一直在读书,他哪能够知道那些老狐狸心里到底是怎么想的呀。

人物周刊:以后还想写什么呢?

李敬泽:想法很多呀,我开玩笑说,我是个新锐作家。现在把以前写传统文化的文章编了一本《咏而归》,然后打算集中精力写本关于春秋的书,那真是一个巨人的时代,万事初始,是我们的轴心时代。有时想法太多,也不知道能否实现,这几天还想写本关于《红楼梦》的小书,就叫《红楼梦的四个读者》。

本刊记者卫毅实习记者刘婵

(责任编辑:admin) |