|

旅居国外的作家薛忆沩近年频繁出现在国内读者面前,在他身上有许多标签,比如著名华裔作家,多次被文学奖提名年度小说家,不过他说标签都是无意义的,认识他更丰富的作品比这些更重要。从小在国营大工厂成长,从小阅读大量哲学书籍,以及很早出国旅居的他,身上集合了多种气质,在面对面聊天或公开讲座时,时而沉静时而滔滔不绝,近三十年的文学创作让他对自己的小说颇具自信,他也清楚知道自己的局限在哪里,并因此重写旧作、不停构思新作品。他是一个为文学而生的人,文学是他全部的理想乃至于“宗教”,在围绕关于新作《希拉里、密和、我》的访谈中,他再次谈起了自己的写作观念、语言,以及一再坦诚自己的限度。

《希拉里、密和、我》

薛忆沩 著

华东师范大学出版社2016-8-1

全球化时代个体仍然孤独

记者:新作《希拉里、密和、我》首先吸引我的是一个中国男性在蒙特利尔和一个西方女人、一个东方女性的相遇,它不仅有“轮回”叙事形式,有“全球化”的设定,故事性也很强。

薛忆沩:这个小说是有现实原型的,我大约5年前在蒙特利尔溜冰时看到辽阔的山腰处一个坐着轮椅的东方女性在写作,另一个溜冰的西方女性与我攀谈后知道对方是研究莎士比亚的,这对我是很大的感触和灵感,她们拥有什么样的人生和命运?那一刻我知道我一定会写出一部优秀的小说,我构思了差不多5年时间,找到了合适的结构,其实我本以为我会需要更久时间才能写出来。写这部小说时,我很怕写成像《遗弃》那样流水账式的日记体,当我跳过时间线,顺着心理逻辑和感觉去写的时候,我认为找到了适合这个故事的形式。许多读者说这个故事看前半部分很像侦探小说感觉,都希望赶快知道人物命运怎么样了,然后一路求真下去,找到了许多答案,但最后的“真”是令人沮丧的,这也体现了我的一种写作态度。

记者:《希拉里、密和、我》拥有非常精细和严谨的故事结构,最后的真相也都令人感慨,主角们经历许多偶然事件,从跟希拉里、密和的相遇到再度分离,“我”跟女儿之间也产生了和解,但“我”似乎也变成“空巢老人”了。现代生活的偶然性变得无处不在,时刻调整着个体的命运,并且放大了那种不安全和未知的感觉。

薛忆沩:现代生活看似拉近了人与人之间距离,很容易在社交网络上交朋友,只要手机上操作一下就行,但从存在主义角度说,抛开这些物质东西,其实人就是孤独的个体,我们常常被热闹的假象给欺骗了,但我希望给读者一些能留下一些思考,小说里的希拉里和密和最终都有自己的命运转折,有些悲情感觉,虽然我最后也留了一些温情的部分,“我”跟护士长似乎产生了一些情愫,但这个地方也是开放的,并不确定。我比较希望探讨这个时代到底带给个体什么东西,是按照以前那样家庭观、情感观,还是让它们彻底瓦解?我并没有答案,需要读者自己去判断去回想自己的处境,小说可以扮演一个提醒的角色,看看个体能否调整修正自我。

记者:人物结局让我想起作品中间出现的那个王隐士说的话,他发表了许多很抽象的观点,比如说到现代人都是囚犯,被囚禁在各种各样的环境里,更被囚禁在眼前的利弊和得失之中,而解决方法似乎只有哲学思考和死亡两种方式,这种追问看得出是你自己在进行阐释,“我”的结局也是站在了这种极致状态下。

薛忆沩:这个地方哲学和死亡是一种方式,让个体处于极致状态下去思考,这也的确就是我的思考,我在之前好几部作品里都设置了这样一个智者般的人物,没有他的存在,主人公很难看清当时面临的处境和那两个女性。这也是小说的优势,让读者看到生活全景。

记者:巴赫金说陀思妥耶夫斯基的小说的主角不是人物,而是人物的思想。我可能也有这种感觉,你对笔下人物思想的浸入程度很大,会不会影响人物的个性真实感?我也注意到有这方面的批评声音。

薛忆沩:是有人提到这个问题,但我要强调我在上世纪80年代其实见过许多这样的人,对诗意、历史都很敏感而有见解的人,现在的读者可能觉得不可思议,但那的确是我经历过的。我对国外读者提起这个故事和人物时,他们也觉得很正常。

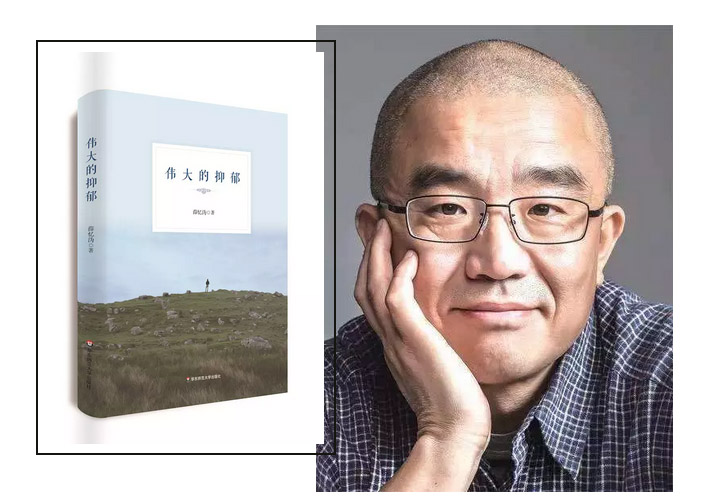

记者:你们这代作家年轻时阅读的书籍可能已经预言了自己将一直面对“全球化”问题,从你过去的许多随笔集以及今年另一本新书《伟大的抑郁》里都看得出深受欧洲文学传统浸润。

薛忆沩:我小时候的儿歌唱的是《国际歌》,七八十年代年轻时首先读到的是欧洲小说,受此启蒙很深,也早早打开了世界的视野。两种文化在我身上还是很自然的,我的小说在给国外读者看时,他们阅读起来会觉得没有障碍感,但清晰地知道这是一个中国故事,具有中国特质的故事。

《伟大的抑郁》

薛忆沩 著

华东师范大学出版社2016-8

作家应知道自己的局限

记者:旅居加拿大蒙特利尔十多年,最近作品也是在那里写作,和国内保持这种写作上的距离是否有意为之?

薛忆沩:我曾经说过,出国对我来说是有百利而无一弊,包括那种远离祖国的孤独感,当然我也不是刻意为之,只是顺其自然,在国外我没有过多的应酬社交,让我可以专心写作。其实我虽然长住国外,但对国内并不陌生,偶尔回来会随处逛逛,尽量去观察,高密度地度过每一天。而且,其实我在那边也参加一些文学活动,因为今年出版了我的英文译本。

记者:我也看到了你的《出租车司机——“深圳人”系列小说》英译本《Shenzheners》出版消息,国外读者如何看待这个作品?

薛忆沩:这次这本书出版后,我得到的反馈让我很吃惊,加拿大最大的报纸之一《蒙特利尔公报》(Montreal Gazette)大篇幅对我做了专业访谈,有评论称这部作品写的是“中国的都柏林人”,在读者见面会上,我朗读了这部作品,读者给我的感觉很专业,都是热爱文学的人,提出了许多针对作品本身的问题。我一个94岁高龄的邻居知道我出了新书,专门买来细读。

薛忆沩说,这本书英文版是献给“给那个启发了我的爱尔兰人。”

该书译者Darryl Sterk,也是金庸、吴明益作品的英文译者。

记者:你曾经说“先锋注定是孤独的”,我想你现在的写作已经融汇了当年的先锋派的精神,如果说你还是一个先锋派作家,是否会排斥?当年许多这个流派作家后来都转型了,并不喜欢被继续这样称呼。

薛忆沩:对我而言,我也排斥这类标签,但理由是我认为其实国内的先锋派作家不够“先锋”,因为国外新出现的文学流派是有根的,知道来龙去脉,不是像国内一些写作会突然去“冒犯”这种词汇,认为自己达到了。就像今年诺奖得主鲍勃·迪伦,许多人说为什么会颁给一个摇滚歌手,其实这是不了解他背后有的文化历史背景,颁给他是有合理逻辑的,他的诗歌都在讨论那个时代的美国精神,我们因为不在那个环境里,就不太会理解。所以,成为什么样的作家不是依靠标签,还是应该保持谦卑,知道自己局限。

记者:作为“60后”作家,你好像一直有一个创作时间不够的焦虑感,尽量把时间都用在写作上,这几年每年都有四五部新书在出版,但可能最满意的那部还未出现。

薛忆沩:的确,我对自己的作品有强迫症,希望每一部都看到自己的进步空间,我很吝惜自己的时间,因为知道自己还有局限,还想写更多更好的作品,我仔细想过,自己剩余的时间其实是不够写出我构想的小说数量的,这种局限也让我感到紧迫。

记者:即便时间不够用,你最近几年还是拿出了很多时间在进行重写旧作的庞大工程,是什么触发了你这样去做,几乎没有作家会这样去做,你在《遗弃》重写版后记里说,重写让你发现了汉语和写作的许多奥秘。

薛忆沩:最早触发我的是当年那部《出租车司机——“深圳人”系列小说》,很多人把它推得很高,说增删一字都不需要了,但差不多十年后的有一年在编选作品时,我又重读了它,我觉得那种语言感觉很不一样了,我自己无法接受,便开始重写它,原本也只是针对这部作品的,结果连续又重写了其他几部旧作,自己也没料到会最终变成这么大规模的。如今旧版和新版都有了,外界也能看到其中的区别,看到我的写作语言感觉的变化。这也让我意识到,早期写作虽然让我们成名,但并不成熟,我不用太相信自己的作品,要敢于去怀疑。

记者:看你之前写的《遗弃》这样的作品,是很先锋派的写法,一个“被遗弃”主题深化开来,之后到了《出租车司机——“深圳人”系列小说》和前年出版的《空巢》,你很关注普通民众更现实的一些话题,像《空巢》虽然也结合了主人公一天和一生交织的写法,题材是当下很受社会关注的电信诈骗问题,你在小说形式的创新上都有很大不同。

薛忆沩:我心中是想给读者提供不一样的故事,但核心问题是一样的,围绕人性的基本问题来写。我以前并不认为“文学来源于生活”这句话是正确的,但近年来的创作让我感到生活的确在给小说很好的语言和故事,是那些人物和故事遇到了我让我想写出来,只不过未必是当下能写得出来的,比如《空巢》,我等了3年才最终写出来,那是我母亲的真实经历触发了我,而今年新作《希拉里、密和、我》差不多是过了5年时间,我才找到适合它的形式去写。有人说我的作品思想太高,不接地气,其实我的小说还是从日常现实中来的,这可能跟我的数学学历背景和从小阅读哲学有关,让自己的文学视野更广阔些。我曾经遇到一个学者跟我说,“文学就是语言”,这可能夸张了,但仔细想想很有道理,我在写作中是尽可能凝练简洁些的,一直在尝试语言的多种可能。有的法国译者自己去看我的书告诉我阅读感和法国小说有相似性,每个故事都不做价值判断,抽象思考也有熟悉感。大约也是出于这些原因。

记者:我注意到这些作品在国内并不是一下子被接受的,是逐渐被理解了。

薛忆沩:1997年《出租车司机》刚写出来几篇时,许多编辑表示看不懂,那时没什么反响。到了2000年左右,《天涯》杂志又刊登了一次,很快许多知名杂志和选刊都做了反应,这么短时间大家的文学观念都有了新变化,到了现在更不用说了,如果说中国文学有什么进步的话,我想整个文学思潮和大家的文学视野都与以前有很大不同,我在加拿大一次讲座时提到中国如今三个变化,一个是从乡村到城市的变化,一个是从关注外表到关注内心的变化,一个是从民族到国际的变化。作为作家,要感谢大环境的变化,推动自己去写作去面向读者。

记者:写作视野的广阔与否对故事的呈现影响很大,比如现在有许多作品会关注社会事件,试图写进小说中,当然也褒贬不一,以你的经验来看,社会事件如何升华为小说艺术?

薛忆沩:写好社会事件并不容易,社会事件应该被作为一个窗口、一个线索进入小说里,一个热门事件大家都知道具体细节,那么作家要做的是寻找其中普遍性的意义,不然写出来很难有什么反响。我记得乔伊斯说过,一个朋友带他去看珍藏的一箱子情书,希望他写写,他拒绝了,说文学不写离奇的东西。我们应该把普通的题材写出不普通的东西来,而不是罗列那些不普通的东西。所以我会说哲学和科学训练会使人看得更高,知道物质的限度,才知道精神伟大之处。

(责任编辑:admin) |