10月6日,俄语翻译界的泰斗,《保尔·柯察金》、《安魂曲》的译者,91岁的著名作家、画家高莽先生逝世。今年1月12日,高莽先生还为本报留下绝笔——缅怀著名舞蹈家贾作光先生的整版悼文《大雁飞向远方》,为读者留下向真、向善、向美的精神力量。因为夫妇都属虎,高莽戏称自己的家是“老虎洞”。去年4月,本版编辑随著名作家、画家鲁光先生走进“老虎洞”。高莽老为好友鲁光画像,鲁光为高莽赋诗,谈笑风生、智慧风趣。这难忘的相聚,被鲁光先生写进《高莽 老虎九十不出洞》,刊发于去年6月30日的《北京晚报》。不料,这一面,也成为他们的永别。10月7日,噩耗传来,鲁光先生熬通宵写成此文,为老友高莽送行。

编者

高莽 1926年10月出生于哈尔滨。中国社会科学院荣誉学部委员、著名俄苏文学专家翻译家、作家、画家,《世界文学》前主编。

2011年9月,被中国翻译协会授予“翻译文化终身成就奖”。 著有:《久违了,莫斯科!》、《枯立木》、《圣山行》、《俄罗斯美术随笔》、《高贵的苦难》等随笔集。

译作有:苏联作家冈察尔短篇小说集,卡达耶夫《团队之子》,葛利古里斯《粘土与瓷器》,卡哈尔《绣花丝巾》,科涅楚克《翅膀》,2015年诺贝尔文学奖获奖作品《锌皮娃娃兵》等,以及普希金、莱蒙托夫、舍甫琴科、布宁、叶赛宁、阿赫马托娃、马雅可夫斯基等诗人的诗作。

绘画作品:《巴金和他的老师们》为中国现代文学馆收藏。

今年1月12日,高莽最后的文章。

去年6月30日,鲁光写高莽的文章。

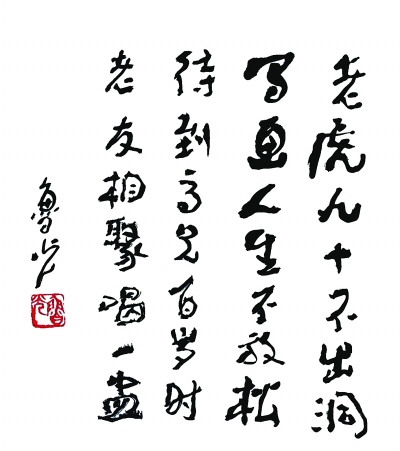

去年高莽为鲁光画像,请鲁光在画上题诗。此次,鲁光特将诗句书写出来,为高老送行。

一年之前,我应《北京晚报》编辑赵李红之约,为高莽写过一篇《高莽 老虎九十不出洞》。没想到,才过一年多,10月6日,属虎的高莽91岁,一出洞便去了天堂。从此,天上人间两相隔,我们这对老友再也无缘相聚了。

笔名引起的误会

我每年秋天都回故里浙江永康老家小住。这次离京前,我想去看望高莽,但我又想回老家山居画些新作,入冬再与他共赏。谁知,中秋节刚过两天,10月6日夜间,他就走了。我失去向他求教、与他同乐的机会,永远失去了。

那天晚上,我刚完成了一幅2米乘2米的大画《鸡冠花开红似火》。我陶醉在自己的创新艺术之中。我将新作照片发给京城的朋友们,让朋友们与我同醉。高莽逝世的消息使我从喜悦的高峰一下子跌进悲痛的深谷。

高莽是我国著名的俄文翻译家、作家和画家。著作等身,签名送我的就有十余本。他有“乌兰汗”等多个笔名。我国著名翻译家戈宝权出访苏联,途经哈尔滨,召开一个七八人参加的座谈会。等了半天,只来了高莽一人。戈宝权有些生气地说,怎么还不来?高莽问,还有哪些人?戈宝权念了参会者名单。高莽不好意思地说,这些都是我的笔名。

我俩因互画肖像结缘

高莽画过许多名家肖像,而且每幅肖像上都有名家的亲笔题签。他曾让我看过七八本肖像画集。编排有序——茅盾题,“高莽画作家”;艾青题,“高莽画诗人”;华君武题,“高莽画漫画家”。艾青在画他的肖像画上题:“一下子把我抓住了”;巴金在画他的肖像画上题:“我说像我。谢谢。”季羡林在画他的肖像画上题:“形似神亦似,高莽高手也。”

我们结缘亦是因为画画。二十多年前,我们在京西宾馆参加中国作家协会第五届代表大会开会时,我俩挨着坐。高莽个头高,头发浓厚,眉毛粗黑,高鼻梁上架一副眼镜,随身带着纸和笔,但不做记录,而是不停地画这个人画那个人,画得很娴熟,速度也很快。这是我头一回见他的第一印象。我跟高莽有同样的毛病,开会时老爱悄悄练笔,画这个画那个,但画谁也不像。就在高莽画别人时,我草草几笔为他画了一幅速写。看过之后,他很客气地说:“签上名,送给我吧!”我直说乱画的,不像。但他真挚地坚持索要。顾不了许多,我斗胆签上了名,忐忑不安地将画送给了他。“我也给你画一幅!”他说。这位出了大名的高手为自己画一幅,心里自然是高兴的。我将头稍微往他这边歪了歪,端坐着不动弹。他侧过身瞧着我,瞧一次,眯一次眼,几分钟时间,就画成了,签上名,送给了我。从此之后,共同的爱好使我们神交起来。

夫妇同属虎 戏称家是“老虎洞”

我去过高莽在京城西北角的家。但压根儿想不到,一位名声显赫的大作家会蜗居在那么一个狭小的空间里。头一个印象是:挤,太挤。他打开门后,我差点挤不进去,因为过道上净是画。那天,他特地向我开放了他的卧室。他说:“一般我不让别人进去,你进去看看吧,里面有许多外国名家给我画的肖像。”这间屋,与其说是卧室,倒不如说是资料库。一张单人床,床上方支着一块大板子,板子上是堆积到房顶的各种纸箱和书籍。他说:“这些都是我多年积累下来的珍贵资料。”高莽说,“今天你来之前,我收拾了一下,要不更拥挤”。他70岁生日时,俄罗斯驻华大使要来家祝贺。高莽急忙说:“紫竹院门口见面吧!”他不敢将大使先生领到家里去。

客厅里最引人注目的一样东西,是高莽五十岁生日时,母亲写给他的一幅字——“人贵有自知之明”。高莽将识不了几个字的母亲的这幅字,高悬厅堂,像一面镜子,每天照一照自己。

头一回拜访,我为他写了一篇短文《红色汉子高莽》。过了几年,高莽搬到了农光里小区。因为高莽夫妇都属虎,高莽戏称自己的家为“老虎洞”。画友古干用现代书法题写了“老虎洞”三个字,他挂在客厅门楣上方。两家住得近了,我去得就勤了,有时半个月就光顾两三回。每次去访,高莽都为我画像。他长我十岁,学问更在我之上,但每次在画上都会写些如“牛哥”、“鲁光兄”之类的谦逊之词。

高莽从小就喜欢绘画。没想到,1949年,他的几幅漫画招来了漫画界的严厉批评。漫画界元老华君武有一回对我说:“我写文章批评过高莽,扼杀了一个漫画家。”当我将华君武的话转告高莽时,高莽笑道:“不,华老救了我一命。要不,非惹事不可。”此事,引来了高莽母亲的告诫:“莽儿,以后你画男人都画得年轻一些,画女人都画得漂亮一些。”听从母命,他不再画讽刺漫画,画人物肖像也尽可能往美里画。他为钱钟书和杨绛画了一幅肖像。钱钟书托人捎话给他:“高莽,你要照这种信条画肖像是画不出好作品的。”

我翻出高莽为我画的十多幅肖像,细细品味,终于悟出了他不厌其烦为我画肖像的缘由。我在他笔下,有时显得又年轻又俊美,显然这是他遵从母训画的。有时,我又显得很壮硕,还有点丑陋。比如,他画我的眼睛,瞪得很大,显然是突出我的“牛眼”。画我的肚子,腆得很高,显然是真实画出我的“发福”。还有一幅我的头上长出两个犄角。他笔下的这些形象,再现了我的真实状态。

盲妻是他最大的牵挂

高莽走了,无忧无虑去了天堂。他写过一本《灵魂的归宿——俄罗斯墓园文化》。对生与死,是早就悟透了的。但他一定会牵挂双目失明、躺卧在床三十余年的妻子。他跟我说过,他年轻时欣赏她的人品之好和容貌之美。她失明后,每天他要给她念半个钟头的书报、文学作品。她爱听丈夫的声音。三十年如一日,他天天坐在妻子床头,读作品,念来信,讲故事。去年,当他九十岁时,跟我透露过一个隐藏心中的秘密。一位从苏联留学回来的美貌女子,爱过他,深深的爱。参加这位女子的追悼会时,他得知,为了他,她一生未婚。他感动,但依然对妻子忠诚。他有些内疚,但不后悔。双目失明的妻子,永远是他的最爱。高莽走了,谁来为与他同龄的老妻读书讲故事呢?再也听不到他深沉的声音,谁为她解忧消愁?这无疑是这位东北汉子心底最大的牵挂。

写完此文,天已亮。我站在庭院的金桂树下,闻着幽幽清香,思念之情更加浓烈。远在天国的高莽兄,还记得我在你去年为我画的那幅画上题写的几句话吗?“老虎九十不出洞,写画人生不放松,待到高兄百岁时,老友相聚喝一盅。”还差九年才百岁呢,我请嫦娥将老家山居金桂的幽香,带到天宫,我们喝上一盅。年年如此,直到你百岁。

(责任编辑:admin)

|