陕北民间音乐:榆林小曲

http://www.newdu.com 2025/09/17 11:09:08 网络 佚名 参加讨论

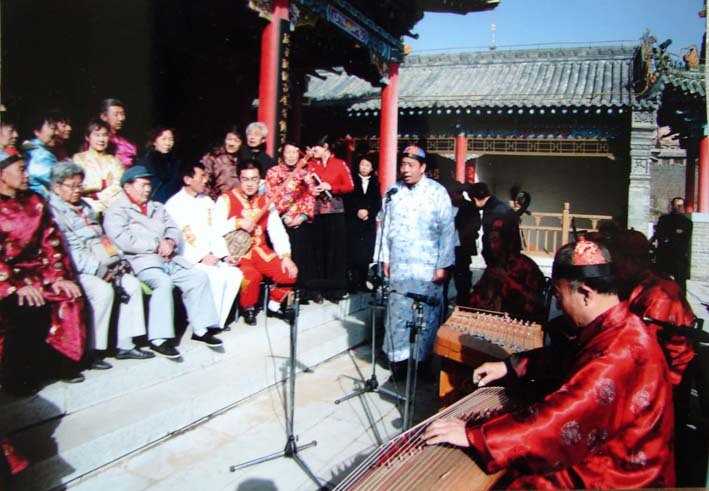

榆林小曲是陕西省一种介于曲艺和民歌之间的汉族艺术形式,又名榆林清唱曲,流行于陕西榆林一带。据说是清代康熙年间(公元1662—1722年)由随军塞上的江南艺人传到榆林,到现在已有300多年的历史。 它取坐唱形式,一个人单唱,间有对唱或对白,男扮女声,真假嗓结合。伴奏乐器以扬琴为主,另加琵琶、筝、三弦等弹拨乐器,也有时加用月琴或京胡。打击乐器用一只小瓷碟。唱段多为带叙述性的抒情小曲,具有明显的江南民歌风味,在流传过程中,一方面保持着传统特征,一方面又吸收了陕北当地的民歌小调,如此便形成了南北一体的新艺术品种,深受当地群众的欢迎。  榆林小曲的形成与发展,有着它深刻的社会、历史背景。 榆林,地处古河套文化和匈奴文化交融地带。赵汉时期。这里已是陕北的文化中心,但由于历代羌、胡、突厥等少数民族迁徙频繁乃成为兵家必争之地,使这里的文化形态呈现出一些独有的特点。据《榆林府志》载:自明成化九年(公无1473)建立卫城。大量移民实边。榆林便成为我国九边重镇之一,常年屯驻重兵。到榆林做官的外省籍人越来越多,尤其是从浙江一带来榆林做官的,先后占了外籍官员总数的百分之七十以上(此地民间至今流行一种说法,叫“南官北座”)。各地人才的汇聚,促成了各类文化的交流和融合。榆林小曲就是在这种条件下生成的艺术新品种。 据清、乾隆皇帝《衔批通鉴辑览》中关于明武宗巡边至榆林的专篇记载称:正德十三年(公元1518年)秋七月,明武宗由山西渡过黄河,先抵陕西府谷,于十月间到达榆林,住在在城内太乙神宫(即“凯歌楼”)。每日有歌、舞、唱。直至十四年(公元1519年)二月初,方才由原路返回京师。行前纳了延德总兵戴钦之女为妃。并大征了女乐。又据《榆林府志》记载,清。康熙九年(公元1670),由江南来的谭吉聪(字舟石,浙江嘉兴人),任榆林堡同知。此人对榆林的“边韦地之形与风俗非常熟悉”,对“人物艺文也重长子之选录”对“兵食水利马政军器人物艺文宜有志此”。对江南小曲十分喜好,来榆时带了家眷及使女。歌伎和所用乐器等,闲暇时,常令其为他们演唱求乐,甚至在他主持修镇志时,也要请艺人来奏乐弹唱。榆林总兵徐占魁在《重修延安绥德镇志序》中说:“爰时聚于署之东偏日,饮绿之堂,丝竹杂奏。觞酒间行”。据《榆林府志·文艺志》中记载,清康熙十二年(公元1673)后,榆林城内“文艺其繁”,经常是“夜半曲声听满城”,凯歌楼上常有“羌笛吹新调,秦筝弄急弦”。其盛况可见一斑。据民间相传,当时镇守城堡的兵士,大都是城内的小手工业者。他们三天一小操,五天一大操,既当兵、又从业,日久开长,这些半职业兵士也听会了不少小曲。一天,府内弹三弦的艺人病死,谭为此而发愁,当地一兵士闻讯便毛遂自荐。操琴演奏了几首小调,谭听后十分高兴。从此,这里当地的半职业兵士也被允许进府内耍曲子了。足见当时府内的小曲已开始流入民间,成为当时群众喜闻乐见的一种新的艺术形式。 清末民初(1909-1914),榆林小曲有了一定的发展,一些民间音乐被吸收、被运用在民间,尤其是小手工业者之间,学唱小曲也一时成风。艺人数量不断增加,小曲出现了兴盛时期,并创作了《陈太爷上任》等作品。这一时期光绪年间文人王吉士不仅采集了大量小曲,对其作了加工和润饰,新发展有《十杯酒》、《进兰房》、《小叮嘴》、《供月光》等曲目二十余首,器乐曲牌有《四合回》、《将军令》、《狮子令》等近十首。榆林小曲在它最初发展的阶段。虽然来源于明清时期江南的小曲、时调,但当它一旦植根于榆林这块陕北的土壤上之后,必然和当地的语言、民间音乐交融结合、吸收发展,形成了自己独特的风韵。从南方来的官员和商人不断带来南方的丝竹管弦和乐妓,并同北方的民歌相融合,久而久之,榆林小曲便既有了北方的粗犷和豪放,又有了江南水乡的柔美和甜蜜。有人说,这就是南北大交流、民族大融合的结果。 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:民间曲艺-上海说唱

- 下一篇:藏族的《格萨尔王传》说唱