当悲悯在笔下流淌时

http://www.newdu.com 2025/09/14 07:09:00 文艺报 侯志明 参加讨论

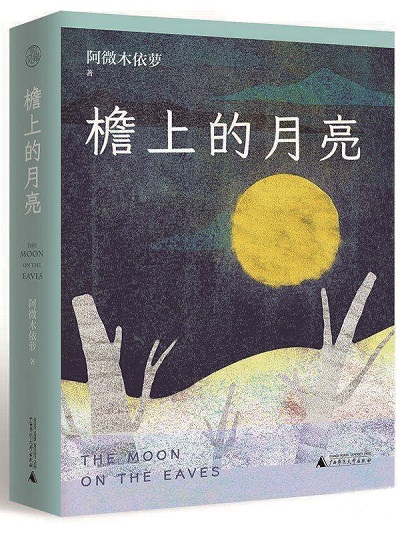

关键词:阿微木依萝 《檐上的月亮》  我大概只用了不到一天的时间读完阿微木依萝的《檐上的月亮》。 这是一本刚刚获得了第十二届全国少数民族文学创作骏马奖的散文集,是一位“初中肄业”的作家的作品。但是它吸引了我。 是的,是她笔下的人物和语言,是她握笔和写作的姿态,是她笔端流淌的一种无形的东西。 我和阿薇或许曾谋面,或许不曾。这有什么关系呢?不是“见字如面”吗! 我必须承认自己从来不曾写过任何一位作家和任何一本作品的评论,也从来不曾想过要写这样的东西。因为我不具备这样的理论素养、学识素养。我也很少做读书的笔记,因为我读书甚少,又囫囵吞枣、不求甚解,更重要的是自己对好与不好的辨识能力是如此之差。但是当我读着阿薇的《檐上的月亮》时,被深深吸引了。即使掩卷之后仍然沉浸其中,试图从中探寻和发掘出阿薇的奥妙。 这本书给我的第一印象是:没有大人物,只写小人物的小;不引名人名言古诗古词,深信自己的写作只能用自己的语言,没有传统程式,等等。 在阿薇的笔下,至少在《檐上的月亮》里,没有一个大人物——如果人物是可分大小的——其实再大的人物还能大过自己的母亲?没有,没有一个我们常识中的大人物。她写奶奶的发,写伯母的眼,写三婶的鼻子,写陈奶奶的嘴,写大伯的耳,写土比阿妈的腰,写妈妈的肩,写乞丐的捕食,写理发店的老板、落魄的诗人、爱骑摩托车的青年等等,人物本来就够小了,她还要写这些小人物身上更小的东西,而且把他们写得生动逼真、有血有肉、个性鲜明、可恨亦可爱,写成了一个完完全全的人。 陈奶奶“会缓缓地,像爬虫一样回家”,三婶的小眼睛在提到奶奶时“睁得更大,比看我不顺眼时还大”,“坐在教室最后一排的他(骑手)胡子都快甩到黑板前”,阿牛的母亲“悲伤地哭了一整天,捶胸顿足,好像她死去的丈夫又重新死了一次”…… 读着这些,我忽然觉得,把一个“大人物”写得高大上、少有人情、甚至违背人伦是当下作家的常事,而把一个“小人物”写得有血有肉写出人性的本真和光芒却是作家的本事。 阿薇,无疑是这样的作家。 为什么?也许像我在开头所说,是因为她握笔的姿势和写作的姿态。换句话说,当一个作家总是用俯视的眼光看待你的书写对象时,你只能看到他头上是什么样和头上有什么,永远不会注意他的脚是什么样和脚下是什么。而人生的大多数意义其实在脚下,在走过的路上。真正的作家永远是自觉的仰视,对人永怀“敬悯”之心。 现在有种现象很值得关注,有少数人仅仅发了几篇作品、出了几本书,便自觉不自觉地会把自己摆在“大家”“名家”的位置上,会臆想性地给自己戴上不少虚无缥缈的光环,以至于迷失了自我。于是在所有的物事面前都是傲慢的俯视,他握笔的姿势和写作的姿态也随之改变了。没有真感情没有细观察,怎么写呢?只好顾左右而言他,引用几首古诗古词,摘录几句名人名言,考证一番是非真假,以为既救急,又展示了才华,聪明得很。其实这样的作家读者是从来不买账的。 阿薇无疑不是这样的作家。 在她的作品中,至少在《檐上的月亮》中不曾有过一点。 她从来不注重每个人头上的光环,就像她从不掩饰自己的学历——她在简介中告诉人自己“初中肄业”。她注重的是他们的头发、眼睛、鼻子、腰,他们臭气熏天的脚,他们身上的汗渍、他们头上的伤疤,他们如厕等等。 写他们的淳朴也写他们的不争气。 “吃饭了吗?他窘迫的样子,憋了半天居然用这么一句老土的话和我打招呼”,“他们还没有完全懂得在城市生活的经验,已经学得像城市人一样潇洒了”,“依妞和子噶在临走的头一天晚上就开始打点行李。从我这里分走的碗筷也一起打了包”。“子噶倒穿得清爽,一件白色的衬衣,居然奇迹般地配了一条花领带”。(《流浪的彝人》) 凡人是动人的,日常是动人的。 但是,如果说一个作家写了这些就能赢得读者,那也一定是荒唐至极的。 那么,为什么在阿薇的笔下是成功的?在我看来,这是因为悲悯之心。没有悲悯之心的作家不可能关注小人物,更不可能为他们的一颦一笑一举一动一言一行甚至那种可恨可怜而流淌真诚的感情。真正的作家笔底应该流淌永恒的悲悯,而不是任何其他,即使天赋的写作才气也必须是悲悯的色彩,否则,才气也是面目可憎的。 这里的悲悯,不是哀伤不是同情不是可怜更不是轻视和蔑视,而是慈悲,是对人间苦难的一种感同身受的情感,是一种宽厚的爱。 同时,阿薇极具写作的语言天赋。比如“这个时候他闯不过去,她的一生就过去了”。(《冒险者》)“我们这里的小镇建在河道边,贴在山脚像啃剩的半块烧饼。”(《骑手》)“假如过于贫穷,生活不是把你磨脱一层皮,就是将你磨成一把灰,或者,像菜饼先生那样的,磨成一个骑手”。(《骑手》) 阿薇有天赋的写作才气,而她的才气是和悲悯共生的。为此,我们有足够的理由相信她的前景和未来。当然,有一天当她只剩才气而无悲悯时,我想阿薇也许会成为另一类作家。 巴尔扎克说,悲悯是女子胜过男子的德性之一,是她愿意让人家感觉到的唯一情感。我觉得这句话适合放在此处。 当悲悯在笔下流淌时,作品便会在读者中流传。 这应该是一种创作规律吧! (责任编辑:admin) |