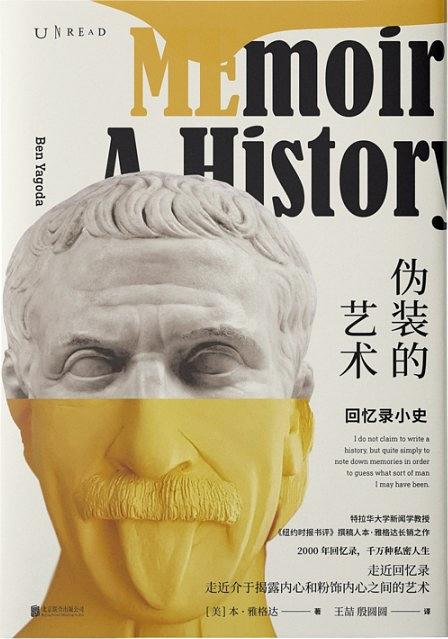

《伪装的艺术:回忆录小史》,[美] 本·雅格达著, 王喆、殷圆圆译,未读·北京联合出版公司2020年4月版,288页,78.00元 关于回忆录这种写作体裁,有时我们会自以为已经有了足够的重视和警惕,以为对于回忆录的亲历感、主观性和缺陷都有了基本的认知。读了美国学者本·雅格达(Ben Yagoda)的《伪装的艺术:回忆录小史》(王喆、殷圆圆译,北京联合出版公司,2020年4月),才发现围绕着回忆录这种写作体裁和出版物类别,还有很多复杂和有趣的问题有待思考,这是一部有深度的回忆录文体史及出版史。顺带要说的是,中译本的副标题来自该书的原书名(“Memoir: A History”), 这才是该书的核心内容。以“伪装的艺术”作为书名或许有出于营销的考虑,但是在我看来实际也有可能会失去一部分粗心但有需要的读者。 “从马克·吐温到富兰克林,名人有多会‘装’?揭秘2000年回忆录中的谎言与真相!”这句广告语可能会使人认为这部《伪装的艺术》就是揭露回忆录中的谎言,其实这只是它的一个重要部分。不过,“名人有多会‘装’”这句话看起来接地气,反映了国内读书界某种时风与舆情。“回忆录和自传,是一种介于揭露内心和粉饰内心之间的艺术,有着独特的魅力。本书可谓是回忆录和自传这种文体本身的‘传记’,不论是古罗马时期的战记,还是当代的名人回忆录,从古至今,纵观回忆录这种文体的前世今生,揭开自传体作品的文学密码。”这样的介绍比较靠谱,但也还是忽略了作者在书中相当重视的一个方面:在不同的时代语境中,回忆录是由作者、出版商、作者的亲友圈和广大受众共同塑造的文体,所构成的是一部以个人叙事为中心的、不断变迁的时代精神史与文学生产史。在作者的叙述框架中,历史叙事是一条主线:“若要把有史以来数以万计的自传圈进一个可控的、有效的、易读的叙述中,历史性的思维框架也是很有用的。”(第3页)不过,有点可惜的是,如此重视“历史性的思维框架”的作者却没有把回忆录与历史研究的关系、回忆录作为史料来源所产生问题纳入该书的视野焦点与正面叙述之中,回忆录的前世今生的身份认同中还缺了一角:古老的、年轻的和面向未来的历史学。这或许与作者作为文化评论家和新闻学教授的专业身份有关。 如果想概括地同时也是感性地了解今天的回忆录写作与出版在西方的状况,该书第一章“回忆录的世界:2007年”是一扇适合的窗口,之前我真不知道西方图书市场上的回忆录有如此盛况。回忆录在英国图书市场上是铺天盖地,在各种畅销榜的前十名中通常占了六七个席位;在美国则是以回忆录涵盖的范围如此之广而取胜:从名人回忆录、悲惨经历回忆录、狗狗回忆录、毒品回忆录、古怪母亲回忆录、解剖尸体回忆录、在移民家庭长大回忆录、豪华餐厅女服务生回忆录、各种体育队粉丝和乐队粉丝回忆录、和平队聋人志愿者回忆录、在脊髓灰质炎温泉康复院治疗回忆录,还有患广场恐惧症、幽闭恐惧症、隧道恐惧症的回忆录到“噱头文学”回忆录——作者为了写回忆录而去过一种奇特的生活。通过假装而获得体验,如假装是穷人、精神病人、职业明星等等,这种“噱头”趋势在2007年发展得更猛。其中有一种噱头是记录在自己设下的某种限制或其他行为制约下生活一段时间所发生的事情和体验,如《没有“中国制造”的一年:一家人在全球化经济中的生活冒险》(A Year Without “Made in China”:One Family's True Life Adventure in the Global Economy )、《不买:我戒断购物的一年》(Not Buying It: My Year Without Shopping),倒是很有点社会经济学的意味。甚至连没有做过的事情、不存在的体验也可以写成回忆录,叫做“假设性回忆录”。O.J.辛普森的《假如我做了》(If I Did It)假设了如果他真的那样做了—— 如果他的妻子真的是被他杀害的,会是怎样的情形,虽然他借此想表达的是:他并没有那样做。这本书在出版后遭到了强烈抗议。娱乐明星、政客、文学家、女性主义者等回忆录、自传更加丰富,而且印数多、报酬高,市场性质非常突出。作者说,“我列举的回忆录有一个共同点:它们都通过评估、得到认可、被印刷成册,然后由出版机构推入市场。这样的运作模式能够在一年之内出版上百部甚至上千部回忆录。不过,仍然有大批精彩的回忆录没有出版,因此,各大出版机构不断设立子公司,以满足出版需求。”(22页)于是,更令我们意想不到的是,指导人们撰写回忆录的指南几乎和回忆录本身一样多;另外,每个社区大学和作家工作室都开设了回忆录写作课程,窝在家里的人也可以上网学习,有些网站号称“拥有全新的免费功能,每次帮你记录一条回忆或一件事,然后慢慢帮你走上正轨,把你的人生回忆分成几个部分,让你更容易记住关键的时刻和想法,把这些内容组合在一起,你的自传就完成了”。(22-23页)这种种盛况真是使人脑洞大开,写回忆录原来真的不是名人、老干部的专利,而且从回忆录的出版可以看到市场体制与出版繁荣的关系。作者最后说,“从回忆录的角度来看,2007年绝对是空前的一年。回忆录的出版量再创新高,随之而来的还有无休止的争论、质疑、炒作和令人头痛的控告。其实,每一本回忆录和每一句关于它们的争论都能找到历史渊源。因此,我们应该回到几千年前,把故事从头讲起。”(31页) 这样就铺开了全书的叙述框架,作者对2000年来西方具有代表性的回忆录及自传体作品进行深入剖析,从圣奥古斯丁到卢梭的《忏悔录》、从尤利乌斯·恺撒的《高卢战记》到本杰明·富兰克林的自传、从笛福的《鲁滨孙漂流记》到班扬的《天路历程》,在各种回忆录、自传或带有自传因素的作品中研究回忆录的类型、作者的写作动机、文本中的真实性、记忆的缺陷、作者主观心理的受制因素、出版商与读者的影响等问题,完全可以看作是一部以历史叙事为框架的回忆录研究导论。 该书第五章“真实、回忆与自传”比较集中讨论了回忆录中的真相与谎言问题,除了人们通常比较容易理解的认知和观点(如本应写得真实客观的回忆录会因为作者记忆的缺失、主观认知的不客观、因为各种原因而导致的有意隐瞒而失实,以及回忆录虽然会有种种不真实的可能,但是仍然可以真实地反映了作者的自我表现和人性中的弱点因而同样具有阅读和研究价值等等——这些在我看来其实还不是该书的最大亮点)以外,我发现还有更值得思考的问题。例如,把回忆录的真实性与政治意识形态的辩论结合起来,“在政治辩论中,‘真实的’证词永远是最强大的武器”。1836年、1837年在美国出版的两本关于奴隶阿尔奇·摩尔和奴隶詹姆斯·威廉姆斯的回忆录受到奴隶制支持者的攻击、毁谤,作者指出,“对往后的奴隶叙事作者和资助他们的废奴主义者而言,阿尔奇·摩尔事件和詹姆斯·威廉姆斯事件是既痛苦又珍贵的教训。他们明白了,自己的作品会像呈堂证供一样受到严格的审查。因此,此后的作品都有一系列旨在确立其真实性的特征:由杰出人物(通常是白人)写的前言或证词,平版印刷的作者像,以及作者签名。而且,几乎所有曾是奴隶的作者都开始巡回演讲。在公众面前现身,就能解答他们关于人生的疑问,给他们看自己身上因被奴役而留下的伤疤。总而言之,就是让人们为故事的真实性做证。”(103页)因为事关“对我们国家的丑恶诽谤”的指控,因此事先做好呈堂证供的准备应该是政治回忆录作者应有的心理素质,尤其是在历史真相可能对权力和意识形态带来威胁的现实语境中,更要有当年废奴主义者已经获得的认识和实践精神。 与被压迫、被奴役者回忆录中的苦难的真实性相反的另一种情况是,被压迫者无论是出于何种原因而掩饰、否认身受的苦难,在回忆录中看到的是对制度、权力的认同甚至歌颂。雅格达在书中说,除了自由、尊严和苦难之外,在奴隶的回忆录叙事中还有各种谎言,如威廉·韦尔斯·布朗在1847年的《叙事》(Narrative)中所说的,奴隶制“让受害者满口谎言、无比刻薄”;又如弗雷德里克·道格拉斯在他的三部自传中直截了当地指出了真实性的问题,尽管这个问题极为复杂微妙:“奴隶由于自身处境,会习惯性地隐瞒真相,不去承担说实话的后果,以此来证明白己是家里的主人。他们说到自己的主人,也多是赞美之词,在面对不了解情况的人时更是如此。我之前当奴隶时,经常被别人问我的主人是否好心,而在我的印象中,我从不曾否认;那时我也从没觉得自己说错了,因为我一直在以身边那些奴隶主所认定的好心的标准来衡量我的主人。”(95页)认真研究回忆录中的受难者叙事,我相信不仅有“伪装的艺术“,更有斯德哥尔摩综合症的“艺术”,受难者因为还能活下去而对施害者心怀感激,在苦难回忆录中不忘为施害者开脱责任,甚至在把解救者当作敌人的仇恨心理中获得成为主人的幻觉与快感。作者实际上也是想告诉读者,不仅在阅读明星、政治名流、商业帝国的创设人等回忆录的时候要随时警惕他们的谎言,在值得同情的受苦人的回忆录面前同样要有思想准备。 作者在十一章“真相与结局”谈到让自传、回忆录成为争取社会进步的重要手段:“自传和回忆录迅速且极具戏剧性地打开了局面,作者身份更加大众化,作品主题更加自由化,人们形成了对坦诚的期望。伴随着这些变化,人们对自传和回忆录的形式也有一些新的期待。自奴隶叙事以来,人们比以往任何时候都更期待自传能够成为一种证据,去照亮苦难、揭露恶行,更宽泛地说,去推动某项事业的进步。不管是在一场战争中存活、忍耐种族歧视,还是与自己的内心或家中的恶魔对峙,讲述自己亲身经历的故事成了一种时代潮流。”(253页)实际上这也是自媒体时代最重要的社会功能,而回忆录的体裁和进入纸质阅读市场无疑会延长和强化了传播与影响效应。但是,在我们的视野和经历中,那些无数有价值的人与事并没有能够进入雅格达所讲的那种回忆录的大众化局面,无论是真相还是谎言都止步于极为短暂的线上流通。这是在雅格达的研究和论述中被严重忽略的议题,当然也是一种合理的忽略。 回到前面提到的回忆录作为历史研究的史料价值的问题。从史料学的角度看,回忆录、自传、自述、自订年谱都具有直接史料的价值,这是毋庸赘言的。齐世荣在一部关于史料的论著中指出,有些重要政治人物的回忆录对于他们亲身参与过的重大政治事件只字不提,“不是由于忘了,而是他们有意把‘内幕’封锁起来,以免对自己、对自己的政党不利”。他举的例子是上世纪三十年代英国内阁大臣哈里法克斯和西门的回忆录。(齐世荣《史料五讲(外一种)》,人民出版社,2016年,154页)另外,在中文的回忆录性质的资料中,有些特殊的、不被认为是回忆录的文体是容易被忽略的,但是在实际研究中却受到研究者的高度重视。齐世荣在书中把吕思勉《三反及思想改造总结》(1952年)和钱基博《自我检讨书》(1952年)列入回忆录史料之中,认为这两份写于政治运动中的检查别具一格,有特殊的史料价值。(同上,141页)韦君宜的《思痛录》更是现代史研究中的重要史料,其写作与出版过程就很有意味。该书于1976年开始秘密写作出部分篇章, 1986年初完成全部书稿。此后十年中,除部分篇章在刊物上发表外,全书直到于1998年才由北京十月文艺出版社出版;其后,2000年香港天地图书有限公司出版繁体字版,2012年人民文学出版社出版《思痛录》增订纪念版。在该书“缘起”中,作者说“在‘左’的思想的影响下,我既是受害者,也成了害人者。这是我尤其追悔莫及的。……我只是说事实,只把事情一件件摆出来。”这是对回忆录的史料意义的说明。王学泰的《监狱琐记》(三联书店,2013年)是作者作为“反动学生”在1964年至1969年被强迫送往农场劳动和作为“现行反革命”囚于1975年至1978年在北京K字楼看守所和北京第一监狱的回忆录性质的文本,作者在“后记”里谈到了日记与回忆录的区别,认为一般来说日记比回忆录可靠,当然也有例外。关于回忆录,作者就自己的记忆是否准确的问题做了这样的说明:一,至今仍能保持三四十年前的记忆,靠的是经常说,说一遍就加深一层记忆;二是从狱中带出来的读书笔记,“这些带出来的文字虽然不是记载监狱之事,但看到这些写于监狱的文字总能在脑中唤起对当时情景的记忆”(303页);另外是三四十年来通过电话或会面,常与狱友的交谈。作者说,“进过监狱的人,大约一辈子也难摆脱监狱的记忆。”(同上)我相信这些都是有关记忆的真实说明,但同时还应该看到的是作者本人的记忆能力极强。据记者报道,王学泰在高中时酷爱古诗词古文,利用坐车上学的时间背诗词,能够熟背唐诗三千多首,光杜甫诗就能背六百多首。应该说这是惊人的记忆力。在书中也写到当年在监狱一场大病之后,作者对于丧失记忆力的可能性非常惊悚,“靠着病床默写起背过的文章和诗词”,三四天下来就默写了好几百首。(212页)因此,我相信这是回忆录的记忆可靠性的一个比较特殊的例证。当然,重视回忆录的史料价值与依赖回忆录作为原始史料并不是一回事。日本学者石川祯浩的《中国共产党成立史》(袁广泉译,中国社会科学出版社,2006年 2月)在研究方法上提出,应该纠正以回忆录取代原始资料的研究方法,就是针对回忆录中的种种矛盾不实的说法而言。 前面谈到雅格达对回忆录的出版与政治意识形态的关系的论述,他以“呈堂证供”来描述可能会受到的政治审查和历史检验。美国记者安妮·阿普尔鲍姆的《古拉格:一部历史》(戴大洪译,新星出版社,2013年)在“序言”中谈到如何使用亲历古拉格劳改营的政治异见者的回忆录,这是一个很有普遍性意义的议题。一些研究者一直不愿相信这种回忆录资料,坚持认为其中有出于政治原因篡改经历或因记忆问题而借用别人的故事。对此作者认为,“把那些看上去不真实、抄袭或者被政治化了的内容过滤掉是完全可以做到的”。应该“尽可能地以被广泛使用的档案材料来证实回忆录的内容”,但无论是官方发表的文献还是像统计资料这样的档案,向来都被研究者质疑。对此作者认为如果使用得当,尤其是那些关于管理问题的秘密文件,可以用来解释很多回忆录所无法解释的事情。第三,正是因为对这两方面资料的慎重使用,“使得运用一种新的方式叙述描写劳改营成为可能”。(序言) 在学术领域中的学者回忆录则是另一种类型的“呈堂证供”,要接受学术共同体的检验。余英时关于这方面的看法是比较客观的:“回忆录因个人的处境互异而各有不同,这是不可避免的。……我希望我的回忆对于这一段历史流变的认识稍有所助。同时我也相信,一定会有和我同代的其他学人,以不同方式留下他们的回忆。这样的回忆越多越好,可以互证所同、互校所异。”他接着举了蒯因和怀特在晚年各写了一部自传,“这两部书同中有异,异中有同,合起来读,我感到美国当时哲学界和一般学术界的动态已充分地展现了出来。……这个例子使我相信一个时代的回忆之作愈多,后人便愈能掌握它的历史动向。这也是我出版这部《回忆录》的另一动机:抛砖引玉,激起更多学人追忆往事的兴趣。”(余英时《余英时回忆录》,“序”,允晨文化,2018年)我相信,无论是作为呈堂证供还是史料,“互证所同、互校所异”是从回忆录中认识历史流变的可靠、有效的方法。 (责任编辑:admin) |