|

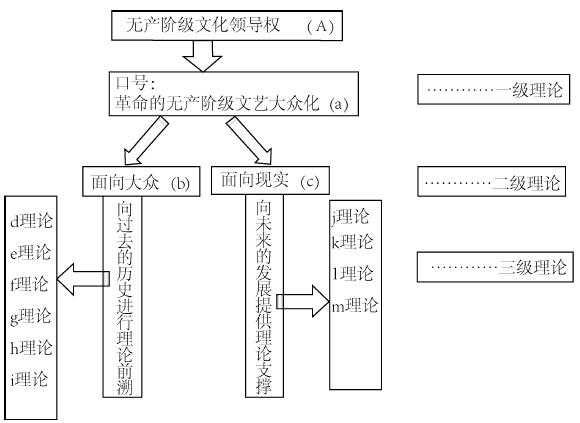

摘 要:如果将瞿秋白文艺大众化研究的“同情性理解”研究方法向前推进一步,深入分析瞿秋白面临的国际层面、国内层面和个人层面的三重压力,可以发现瞿秋白无产阶级文化领导权系统化理论建构动力。通过分析瞿秋白1932年“文艺大众化”系列文本,可以发现瞿秋白无产阶级文化领导权的逻辑表现和阐述特点。在此基础上,可以更加清晰和准确地理解瞿秋白基于系统化无产阶级文化领导权理论对五四新文化批判的理论定位。 关键词:瞿秋白;同情性理解;文化领导权;理论建构 基金项目:南昌航空大学研究生院2019年度创新专项课题“瞿秋白政治理论视域下《新青年》传播思想研究”(YC2019080)阶段性成果 作者刘宣如,南昌航空大学文法学院教授(南昌 330063);江茹,南昌航空大学文法学院硕士研究生(南昌 330063)。 瞿秋白文艺思想及其马克思主义文艺理论中国化贡献研究,学界研究著述不辍,新见迭出。[1]如果将瞿秋白文艺大众化研究的“同情性理解”研究方法向前推进一步,深入分析其1932年“文艺大众化”文本阐述的多重压力与动力,理顺其文本逻辑表现和阐述特点,可勘破其中所深刻蕴藏着的无产阶级文化领导权思想。 一、“同情性理解”瞿秋白文艺思想 对于中国20世纪30年代左翼文学思潮发展,学界已经将之视为“百年学案”之一而加以研究。[2]对该学案中个案性的瞿秋白文艺思想,也愈发呈现历史还原乃至“同情性理解”研究势态。[3]我们认为,对瞿秋白文化领导权思想研究,亦当如是观。 1.瞿秋白文艺思想研究的“同情性理解”以“同情性理解”研究方法来研究中国 左翼文学思潮发展中的瞿秋白文艺思想,艾晓明所著《中国左翼文学思潮探源》一书颇得此道,其将20世纪30年代中国“左联”文论动态变迁置于苏联“拉普”复杂多变的演变构架中,追寻中国“左联”文艺思想路线及其理论导向对“拉普”吸收、回应、效仿甚至抵制的具体情形,并由此发现其中一个关捩点: 在“左联”中,正好有一位理论家活动于“拉普”与“左联”密切相关的这一时期,正好在他的理论中相当充分地反映出“拉普”影响的积极面和消极面;而更重要的还在于,正好是他根据中国的实际情况,吸收和发展了“拉普”理论的合理部分,并且根据马克思主义的现实主义理论来解决创作方法问题,从而推动中国“左联”开始了向着革命现实主义迈进的重大转折,因此获得了“拉普”期望却没能最终实现的蓬勃生机。这个人物就是瞿秋白。[4] 瞿秋白以特殊的政治挫折为机缘转入文学岗位,他刚刚卸任党的领导职务的身份和亲历革命的切身体验,决定了他以革命家、政治家的思维惯性来看待文学问题,也因此瞿秋白首先是从中国革命远景及当下革命现实需求来对左联文学发展所遭遇到的瓶颈进行全盘激活性思考。如果说这一认识已经成为历来研究的共识,那么艾氏在上述关捩点揭示之余,尤以下述话语显示为一种“同情性理解”: 在谈及瞿秋白创作方法理论展开的过程时,首先有必要对瞿秋白这一时期特定的主观立场和内心动向做一剖析……瞿秋白自己在中国共产党的领导岗位上时有过左倾冒进的过失,而这一时期的革命权威人物又给他留下了深深的精神创伤。可以说,正是看到了革命中的污秽和血,正是从个人的政治阅历、经验教训中,亲身体验到左倾路线的切肤之痛,所以瞿秋白对于将革命理想化、浪漫化有着强烈的反感。政治家的特殊视角和这一时期发自内心的反对左倾的思想要求形成瞿秋白“左联”时期理论思考的两个重点,我认为这就是反映在他《普洛大众文艺的现实问题》中的“面向大众”和“面向现实”这两个重点。[5] 2.“同情性理解”再推进:瞿秋白当时面临的三重压力 为行文方便,这里可能以融会贯通的方式,以更为广阔的历史发展视野,对“文艺大众化”中的瞿秋白进行“同情性理解”,可以进一步理解为其时其境的瞿秋白面临来自国际、国内、个体三重压力。 国际层面,瞿秋白基于矢志不移的苏俄信仰而希望中国能效仿苏俄走出一条无产阶级革命成功而迈向新型社会主义国家的道路。如果说第一次苏俄之行只是他作为一位通讯记者对新型无产阶级社会国家革命与建设的采访欣喜之情、羡慕之情乃至崇拜敬仰之情的话,那么,第二次苏俄之行则是他作为中国共产党高级领导人对中国未来必将实现这种苏式无产阶级革命的天职使命之践行。随着他对苏俄文艺界最新动向——他翻译出来的1931年9月俄普联总会第四次全体会议决议案(尤其其中所首要列出的苏俄普洛文学领导权斗争),让他发觉到奉献革命天职使命的另一种践行方式——践行文学领导权斗争,且这种新型践行方式完全与他本人对文学本身的挚爱相融相合。但个体式的挚爱并非等同于对当时左翼联盟发展的力挽狂澜的自然转换。如何使左翼联盟走出低迷以求中兴,走出一条苏俄式文学领导权斗争道路,可以说这是一种压力,也可以理解为中国文学发展向苏俄社会主义文学发展方向看齐的指引性动力。 国内层面,1931年11月中华苏维埃共和国第一次工农兵代表大会在中央苏区瑞金举行,随后中华苏维埃共和国临时中央政府成立,瞿秋白当选为临时中央人民委员会教育人民委员,负责国家宣传与文化教育运动。或许,其内心未必不会产生悲喜交加的心情:六届四中扩大会议的结果与中华苏维埃共和国临时中央政府的重用,两相比较,有悲有喜,使得他一时沉寂下来的马克思主义信仰、无产阶级革命信念重燃起来,而“围剿”与“反围剿”军事缠斗无不让他忧心忡忡、心驰神往却无能为力,而新型国家教育人民委员所应肩负起来的宣传与文化教育运动之职却又不得不让他思考:无济于中华苏维埃共和国临时中央政府宣传鼓动与文化教育之职的履行,那么在国统区——尤其是国统区重镇的上海——的宣传与文化教育运动,则是完全可以倾全力而为的。这一用武之地的最佳入口,无外乎是多有联系着的左翼联盟平台。而问题在于,左翼联盟成立一年多来由于各种原因正处于滑坡甚至最低谷状态之中,如何重新以新的文学发展方略注入这一本就滋养着党的思想和组织领导的文化平台,这既是一种党性天职,更需要文学领域新发展方略的深谋远虑,不能重蹈普罗革命文学太过于锋芒毕露而被国民党残酷打压的覆辙,而应该走出一条左联文学新型发展之路以求新左联中兴,这无疑也是一种专业探索的焦虑和压力。 个体层面,生活陷入窘境的压力:“王明还有意减少瞿秋白的生活费,每月只象征性地发放16至17元钱,而在当时的上海,工人的最低工资也有8至15元。这时,瞿秋白多年的肺病发作,需要及时治疗,可是,如此微薄的生活费,连温饱都难以维持,哪里还谈得上问医求药呢?”[6]旷新年从“杂志与现代文学生产”的角度认为“我们几乎完全忽略了鲁迅的写作和媒介的关系。然而,事实上对于1928年的鲁迅以及其他的作家来说,杂志和报纸就意味着他们创作的生命本身,成为他们唯一的生存空间”。[7]1931年的瞿秋白何尝不面临着生活生存的压力呢?更何况“一·二八”切肤之痛令其生活更加困顿大约人人均可理解得到。 以上三重压力合于一身,也形成了强大的内驱力,第一种压力使之看到新型国家文学发展目标的前途希望,第二种压力使之产生拯救左联于水火的组织责任自誉感,第三种压力通过文人商业化生产以自存。正因此,瞿秋白在上海的短短三年中,以重病之躯,忘我奋战,写下了数百万余言的著译。理解不到三合一压力下形成的强大驱动力,也就无法理解他在此期间,“认真介绍马克思主义文艺理论,无情反击形形色色资产阶级的文艺思潮,同时深入探讨了有关发展无产阶级文学运动的许多重大理论原则问题”。[8] 二、瞿秋白文化领导权内在逻辑 1.“同情性理解”瞿秋白文化领导权逻辑 从整体上来讲,20世纪30年代的文艺大众化运动经历了三个阶段,第一、二次讨论都是由中国左翼作家联盟直接领导和发动,第三次讨论也是在左联的影响和支持下展开的。事实上,这场文艺大众化运动,始于1927年提出讨论“革命文学”问题以后不久,成仿吾提到“我们要使我们的媒质接近农工大众的用语”。后来,《大众文艺》杂志创刊,更提出了“文艺是大众的,文艺是为大众的,文艺是属于大众的”的主张。1930年左联成立后,明确规定文艺的大众化问题是左翼文艺运动的基本路线和中心任务,当时,鲁迅、郭沫若 、钱杏邨(阿英)、沈端先(夏衍)、冯乃超等人都曾撰文发表过意见。但是,对大众文艺问题的热烈讨论和深入研究,是1932年初在瞿秋白的热心倡议和推动之下才进一步展开的。 当从“三重压力”来看瞿秋白的这种热心倡议和推动,以文本细读的方式来蠡测瞿秋白所作关于文艺大众化运动的系列文本,可以推断出:或许正是存在着贯通这些系列文本的最根本的共同因素,才是瞿秋白创作这些系列文本的根本动力。如果这个根本动力符合上述“三重压力”合力聚成的创作动力,那么,我们作为研究者就可以完全跳出瞿秋白汪洋恣肆、纷繁缭乱的众多分支理论的遮蔽,从而能够抓取到这些系列文章最内核的东西。换句话说,我们愿意在艾氏研究所获得的“反映在他《普洛大众文艺的现实问题》中的‘面向大众’和‘面向现实’这两个重点”的基础上,做进一步推进,即:这“两个重点”的背后,还有一个更为隐蔽的原初著述驱动力,那就是无产阶级文化领导权(用“A”来表示,以下类同),其外显为“革命的无产阶级文艺大众化”(a)口号,再向下落实到“面向大众”(b)、“面向现实”(c)。 如果循着b这条思路再向过去的历史进行理论前溯——对“五四‘文学革命’”和沿着“五四‘文学革命’”发展而来的1928年前后“革命文学”,二者均并非真正实现“面向大众”进行批判分析。通观瞿秋白这些系列文章,他对“五四‘文学革命’”的批判态度是:五四白话文是资产阶级民权革命之于文化革命任务,是资产阶级自由主义启蒙主义的文艺运动,文学革命是属于资产阶级化性质,特性是革命的不彻底性(d),其表征就是文学语言上的“欧化”(e)——实质上根本未民众大众化(只是资产阶级大众化了)(f)。 通观瞿秋白这些系列文章,他对“革命文学”的批判态度是:“革命文学”是沿着“五四‘文学革命’”发展而来的小资产阶级文学,即便在资产阶级大众化上大有进步,但在根本上还是没有进行“活人”式(社会广大劳动大众)的大众化、口语化(g),甚至认为可以以方言土语进行大众化、口语化改革,乃至以根本性的废除汉字实践拼音化汉字革新(h)来达到大众化、口语化目标,从而彻底实现“无产阶级‘五四’”(i)。 如果循着c这条思路再向未来的发展进行展望延伸,未来理想的文艺发展模式就是“革命的无产阶级文艺大众化”,“辩证唯物”就是这种文艺发展模式的创作方法。而这种未来文艺发展模式也就是苏俄当下文学运动正追求着的“普洛文化”(j)。瞿秋白进而追溯这种文艺发展模式来源于1905年列宁《党的组织与党的文学》(k),而该理论来源又更可溯源自苏俄内部基于政治派别斗争而呈现在文学理论家之间的论争和列宁式文学理论判断及其布尔什维克地位确立(l)。而这种列宁式理论判断的最根本的科学根源是马克思主义及其辩证唯物思想在文学批评领域中的运用典范性(m)。以上思路,用图1表示会清晰一些。  图1 瞿秋白无产阶级文化领导权系统化理论建构分析图 从图1进行如上叙述的反向观察,很明显可以看到从d到m等三级理论平铺得坚如磐石,于其上稳稳地粘放着b、c两个二级理论,再于b、c之上又稳稳地粘放着a一级理论。而a的背后蕴藏着不易为人所察的A理论。 2. 文化领导权的逻辑表现 瞿秋白三重压力下形成的以无产阶级文化领导权为纲领的文学发展理论系统,表现在他 1932年前后——其中又以1932年为最高峰——的持续性、动态化著述的系列文本中(见下表)。  从著述时间、发表时间及其所呈现出来的文本系列性特征双重角度进行考量,瞿秋白踊跃推进“大众文艺化”第二次大讨论的著述文本可分为四个阶段: 第一阶段为翻译—译著阶段:“九一八”事变促使瞿秋白于1931年9月开始形成大众文艺反帝思想,之后进入苏俄最新文艺动态发展变化的译介工作中,消化和吸收苏联文艺发展中的“领导”、“领导权”思想。此工作到1932年1月基本结束。 第二阶段为系统化表达阶段:瞿秋白动笔写作于1931年10月的《普洛大众文艺的现实问题》于1932年3月发表,旋即于“一·二八”事件后发表《上海战争和战争文学》而疾声呼吁“战争文学”。之后继续思考“普洛大众文艺”发展问题,在四五月间,集中推出他的5篇理论探索文章:《上海战争和战争文学》、《“我们”是谁》、《欧化文艺》、《“五四”和新的文化革命》、《“自由人”的文化运动——答复胡秋原和〈文化评论〉》——特别值得注意的是,基于文本细读可以品味到,从《普洛大众文艺的现实问题》到这5篇文章,是一个不断递进、深化乃至升华的理论建构与完善的过程,至第6篇文章《大众文艺的问题》时,瞿秋白已经从革命文学“普罗大众文艺”话题清晰地转到无产阶级领导之下“革命的大众文艺”运动话题,称之为“无产阶级的‘五四’”式文艺复兴运动。 第三阶段为应战—驳斥阶段:1932年下半年主要从事对茅盾(止敬)和胡秋原、苏汶论辩文章的驳难与回应。《文艺理论家的普列哈诺夫》是一篇瞿秋白对苏俄文艺理论继续消化和吸收的撰述之文,其中几次涉及胡秋原的误读误解,因此也可以部分地视之为辩驳性文章——也借此论及“列宁和布尔什维克的文化政策”达6次之多。这一现象为其对文化领导权的国家体制化管理的倾向性认同,6次之重申的重要性态度,反过来更应该理解为瞿秋白对文化发展中“领导”问题、“领导权”问题讨论的坚定性。抑或说,应战—驳斥阶段的国家体制化管理的倾向性认同与对文化发展中“领导”问题、“领导权”问题讨论的坚定性,合起来一起表征着瞿秋白利用应战—驳斥之机对第二阶段自己思想观点的坚守。 第四阶段为尾声阶段:1933年1月以后,瞿秋白深入马克思主义文艺理论著作翻译工作,并紧密结合其翻译心得进行理论撰述成为《“现实”——科学的文艺论文集》(这些译介成果由鲁迅于1936年辑入《海上述林》上卷《辨林》)。该论文集里的《马克斯恩格斯和文学上的现实主义》一文,于1933年4月1日以署名“静华”在《现代》第2卷第6期公开发表;该论文集里自述时间为1932年12月15日的《文艺理论家的普列哈诺夫》一文,瞿秋白对列宁和布尔什维克的文艺政策的一再强调,对“纯粹艺术”论、“自由艺术”论、“超越利害关系的艺术”论、“无所为而为的没有私心的艺术”论的坚决反对,对“艺术的阶级性”、“艺术的党派性”、“艺术是阶级斗争的锐利的武器”的大力肯定和承认,以及对“无产阶级的布尔什维克的艺术和文艺评论”的态度,甚至在对苏俄文艺发展论争进行辨析时所透露出来的关于“文艺批评只是革命斗争的一种方法”、“无产阶级争取革命领导权的现实的道路”的倾向,这一切对10年后在延安阅读到《海上述林》的毛泽东,其影响力之巨大和深远,应该说是毋庸置疑的。我们于此的“第四阶段尾声阶段”之说,相对的是瞿秋白于“文艺大众化”热心倡议和推动这一过程而言,实质上这一“尾声阶段”更应该理解为瞿秋白经历前面三个阶段之后对其本就蕴藏着的文化领导权内核的文艺大众化系列文章的理论升华和更为直接性展露的重要阶段。 (责任编辑:admin) |